24 juin 2018

Pensées intempestives (VII)

« Personne n'ignore aujourd'hui, sauf quelques dogmatiques entêtés, qu'il y a dans la pensée de Marx un côté utopique. Les fins simultanées ou successives de la religion, de la philosophie, du salariat et des classes, du marché et de l'argent, du travail, de l'histoire, de l'Etat, de la nation ? Quelle perspective impossible à prévoir, encore plus à accomplir. Le prolétariat, qui ne peut s'affirmer qu'en se niant ? Quel paradoxe ! Oui, utopies. Mais sans utopie pas d'imagination ni d'imaginaire, pas de projets ; un réalisme aplati. Seule l'utopie stimule l'action et permet de 'réaliser' même s'il arrive que le résultat diffère considérablement de l'intention et du projet. Comment penser, comment agir, sans une pensée du possible et de l'impossible, donc sans une utopie ? Vous vous privez d'utopie ? Vous ne rencontrerez jamais plus la grâce ni l'état de grâce !

(...)

Pour mon compte je maintiens depuis longtemps une thèse : l'oeuvre de Marx se situe par rapport à notre époque à peu près comme la physique de Newton par rapport à la physique moderne. Pour arriver à celle-ci, il faut passer par celle-là, prendre ses concepts, les modifier, les compléter, les transformer en leur adjoignant d'autres concepts... Ni fétichiser Marx ni l'envoyer aux poubelles ! Encore faut-il, pour poursuivre ce travail d'aggiornamento et de renouvellement, ne pas croire seulement aux faits accomplis, à l'empirisme, mais admettre l'importance des concepts. On les situe mal en se bornant à les nommer 'scientifiques', car on élimine ainsi la part d'hypothèse et de questionnement, donc de risque, que comportent toute connaissance et toute découverte. De telle sorte qu'à propos des principaux concepts, il m'arrive de parler d'hypothèse stratégique, plutôt que de savoir acquis à la manière du dogmatisme, que je rejette expressément »

[Henri LEFEBVRE, Marx... ou pas ?, EDI, Paris, 1986, p. 21 et p. 23]

13:04 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

23 juin 2018

Pensées intempestives (VI)

« Pour faire progresser la théorie de l'État, il est indispensable de tenir compte, non seulement de la distinction entre pouvoir d'État et appareil d'État, mais aussi d'une autre réalité qui est manifestement du côté de l'appareil (répressif) d'État, mais ne se confond pas avec lui. Nous appellerons cette réalité par son concept : les appareils idéologiques d'État.

Qu'est-ce que les appareils idéologiques d'État (AIE) ?

Ils ne se confondent pas avec l'appareil (répressif) d'État. Rappelons que dans la théorie marxiste, l'appareil d'État (AE) comprend : le gouvernement, l'administration, l'armée, la police, les tribunaux, les prisons, etc., qui constituent ce que nous appellerons désormais l'appareil répressif d'État. Répressif indique que l'appareil d'État en question « fonctionne à la violence », du moins à la limite (car la répression, par exemple administrative, peut revêtir des formes non physiques).

Nous désignons par appareils idéologiques d'État un certain nombre de réalités qui se présentent à l'observateur immédiat sous la forme d'institutions distinctes et spécialisées, Nous en proposons une liste empirique, qui exigera naturellement d'être examinée en détail, mise à l'épreuve, rectifiée et remaniée. Sous toutes les réserves qu'implique cette exigence, nous pouvons, pour le moment, considérer comme appareils idéologiques d'État les institutions suivantes (l'ordre dans lequel nous les énumérons n'a pas de signification particulière) :

l'AIE religieux (le système des différentes Églises) ; l'AIE scolaire (le système des différentes « écoles », publiques et privées) ;l'AIE familial ; l'AIE juridique ; l'AIE politique (le système politique, dont les différents partis) ; l'AIE syndical ; l'AIE de l'information (presse, radio-télé, etc.) ; l'AIE culturel (lettres, beaux-arts, sports, etc.).

Nous disons : les AIE ne se confondent pas avec l'appareil (répressif) d'État. En quoi consiste leur différence ?

Dans un premier moment nous pouvons observer que s'il existe un appareil (répressif) d'État, il existe une pluralité d'appareils idéologiques d'État. A supposer qu'elle existe, l'unité qui constitue cette pluralité d'AIE en corps n'est pas immédiatement visible.

Dans un second moment, nous pouvons constater qu'alors que l'appareil (répressif) d'État, unifié, appartient tout entier au domaine public, la plus grande partie des appareils idéologiques d'État (dans leur apparente dispersion) relève au contraire du domaine prive. Privés sont les églises, les partis, les syndicats, les familles, quelques écoles, la plupart des journaux, des entreprises culturelles, etc.

Laissons de côté pour le moment notre première observation. Mais on ne manquera pas de relever la seconde, pour nous demander de quel droit nous pouvons considérer comme appareils idéologiques d'État des institutions qui, pour la majorité d'entre elles, ne possèdent pas de statut public, mais sont tout simplement des institutions privées. En marxiste conscient, Gramsci avait déjà, d'un mot, prévenu cette objection. La distinction du public et du privé est une distinction intérieure au droit bourgeois, et valable dans les domaines (subordonnés) où le droit bourgeois exerce ses « pouvoirs ». Le domaine de l'État lui échappe car il est « au-delà du droit » : l'État, qui est l'État de la classe dominante, n'est ni public ni privé, il est au contraire la condition de toute distinction entre public et privé. Disons la même chose en partant cette fois de nos appareils idéologiques d'État. Peu importe si les institutions qui les réalisent sont « publiques » ou « privées ». Ce qui importe c'est leur fonctionnement. Des institutions privées peuvent parfaitement « fonctionner » comme des appareils Idéologiques d'État. Il suffirait d'une analyse un peu poussée de n'importe lequel des AIE pour le montrer.

Mais allons à l'essentiel. Ce qui distingue les AIE de l'appareil (répressif) d'État, c'est la différence fondamentale suivante : l'appareil répressif d'État « fonctionne à la violence », alors que les appareils idéologiques d'État fonctionnent « à l'idéologie ».

Nous pouvons préciser, en rectifiant cette distinction. Nous dirons en effet que tout appareil d'État, qu'il soit répressif ou idéologique, « fonctionne » à fois à la violence et à l'idéologie, mais avec une différence très importante, qui interdit de confondre les appareils idéologiques d'État avec l'appareil (répressif) d'État.

C'est que pour son compte l'appareil (répressif) d'État fonctionne de façon massivement prévalente à la répression (y compris physique), tout en fonctionnant secondairement à l'idéologie. (Il n'existe pas d'appareil purement répressif). Exemples : l'armée et la police fonctionnent aussi à l'idéologie, à la fois pour assurer leur propre cohésion et reproduction, et par les « valeurs » qu'elles proposent au dehors.

De la même manière, mais à l'inverse, on doit dire que, pour leur propre compte, les appareils idéologiques d'État fonctionnent de façon massivement prévalente à l'idéologie, mais tout en fonctionnant secondairement à la répression, fût-elle à la limite, mais à la limite seulement, très atténuée, dissimulée, voire symbolique (il n'existe pas d'appareil purement idéologique.) Ainsi l'école et les églises « dressent » par des méthodes appropriées de sanctions, d'exclusions, de sélection, etc., non seulement leurs officiants, mais aussi leurs ouailles. Ainsi la famille... Ainsi l'appareil idéologique culturel (la censure, pour ne mentionner qu'elle), etc.

Est-il utile de mentionner que cette détermination du double « fonctionnement » (de façon prévalente, de façon secondaire) à la répression et à l'idéologie, selon qu'il s'agit de l'appareil (répressif) d'État ou des appareils Idéologiques d'État, permet de comprendre qu'il se tisse constamment de très subtiles combinaisons explicites ou tacites entre le jeu de l'appareil (répressif) d'État et le jeu des appareils Idéologiques d'État ?

La vie quotidienne nous en offre d'innombrables exemples, qu'il faudra toutefois étudier dans le détail pour dépasser cette simple observation »

[Louis ALTHUSSER, Positions, Editions Sociales, Paris, 1976, p. 82-85]

10:09 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

22 juin 2018

Pensées intempestives (V)

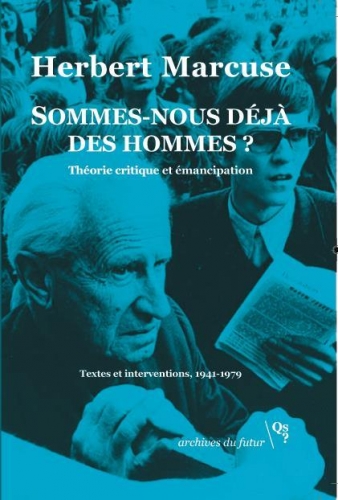

« Mais je n'ai jamais dit que la classe ouvrière pouvait être remplacée par des minorités ou des marginaux en tant que sujet final et agent de la révolution. C'est impossible. Tant que la classe ouvrière est la majorité de la population, il n'y aura pas, il ne peut y avoir de révolution dont la classe ouvrière ne soit le porteur. Il est vrai, toutefois, que la classe ouvrière a changé : elle n'a pas seulement pris de l'extension, en englobant de larges couches des anciennes classes moyennes, elle a aussi changé en qualité ; il ne s'agit plus du prolétariat misérable réclamant du pain et du travail. Si la classe ouvrière doit devenir révolutionnaire, ce ne peut être qu'en vertu du besoin vital d'un mode de vie fondamentalement différent, libéré des valeurs capitalistes, fondé sur l'autodétermination et la valorisation de la vie en tant que fin elle-même »

[Herbert MARCUSE, Sommes-nous déjà des hommes ?, QS? Editions, Alboussière, 2018, p. 363]

09:59 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |