24 mars 2015

1905, première vague révolutionnaire

Il y a 110 ans, la Russie de l’autocrate absolu Nicolas II était secouée par un puissant tourbillon révolutionnaire, douze ans avant Octobre 1917.

Une date est restée dans l’histoire, celle du 9 janvier 1905 (selon le calendrier « julien » qui était en vigueur au pays des Romanov, le 22 janvier selon notre calendrier « grégorien »).

Ce jour, un dimanche, une immense foule tenta de rejoindre en procession le Palais d’Hiver pour remettre au Tsar une pétition revendicative (liant aspects démocratiques, politiques et économiques), sous la conduite d’un pope orthodoxe, Georges Gapone. Mais les dizaines de milliers de « manifestants » seront arrêtés par la troupe qui ouvrira le feu et chargera la foule pour la sabrer, faisant des centaines de victimes, hommes, femmes et enfants.

C’est autour de ce drame et de ce personnage controversé que Jean-Jacques Marie nous livre un récit passionnant des événements qui ébranlèrent une première fois la terre russe, au début du siècle dernier.

Le « Dimanche Rouge » sera considéré par beaucoup -de Jaurès à l’empereur d’Allemagne Guillaume II, de Lénine à Soljenitsyne- comme un tournant majeur dans l’histoire de la Russie et, par conséquent, dans l’histoire de l’Europe.

Une date charnière, au même titre que le 14 juillet français, symboliquement inaugurale de la geste révolutionnaire.

Et comme le précise l’auteur, « une onde de choc qui balaie les convictions, les traditions, les habitudes. Des milliers d’hommes sont prêts désormais à écouter la propagande des révolutionnaires, qu’ils tenaient jusqu’alors à l’écart ».

Jean-Jacques Marie retrace donc l’itinéraire de ce prêtre hors norme (qui intéressait Lénine), et nous plonge dans l’histoire tumultueuse de cette période de la Révolution russe, moins connue que celle de la Révolution bolchévique de 1917.

Il revient sur cette époque d’industrialisation de la Russie, de développement de la classe et du mouvement ouvriers. De la politique de conquêtes territoriales vers l’Orient, des tensions et puis de la guerre avec le Japon. De l’agitation sociale et des soulèvements dans les campagnes. De la grève générale, des comités de grève et de la naissance des « soviets ». De la réaction du régime, des massacres, des arrestations massives, des procès et des déportations en Sibérie. De l’antisémitisme et des pogromes. De la politique terroriste du Parti Socialiste Révolutionnaire et de l’émergence de la social démocratie, éclatée entre Bolchéviks et Menchéviks.

Et puis Gapone, fils d’un cosaque et d’une paysanne, séminariste (ce que fut aussi un certain Staline, mais ceci est une autre histoire), influencé par Toltstoï, homme d’action plutôt que théoricien, confronté rapidement avec les réalités de la misère populaire, fondateur de « sociétés ouvrières » avec l’appui de l’Okhrana (la police politique du tsarisme), désireuse de créer et de contrôler un « mouvement ouvrier monarchiste » pour éloigner les travailleurs des intellectuels et des partis en lutte contre l’autocratie !

Gapone, qui deviendra un électron libre, incontrôlable, à la popularité grandissante, et qui se retrouvera à la tête des masses en ce funeste dimanche du mois de janvier 1905.

Gapone, qui échappera à la mort et devra se cacher avant de fuir à l’étranger.

Gapone, qui rencontrera alors dans l'émigration les représentants des différentes tendances du mouvement révolutionnaire, notamment Plekhanov et Lénine.

Gapone, qui oscillera un moment entre la social-démocratie et les socialistes révolutionnaires pour finalement rejoindre ces derniers, avant de les quitter 5 semaines plus tard !

Gapone, qui évoluera ensuite vers la droite quand le balancier de l’histoire s’orientera à gauche.

Gapone qui tournera le dos à la révolution au moment ou celle-ci prend forme.

Gapone, qui se perdra dans des intrigues, sera manipulé par le pouvoir après avoir été amnistié, considéré comme un traître et assassiné par des proches, en mars 1906, lorsque la vague révolutionnaire aura déjà reflué, victime des coups de la répression.

On le voit, un livre foisonnant.

Un livre qui constitue un éclairage utile concernant la trajectoire d’une personnalité historique qui, bien que finalement éphémère, aura joué un rôle loin d’être anodin.

Un livre qui présente un vaste panorama d'un épisode annonciateur de la grande lueur de 1917, fondatrice du « court XXème siècle ».

Un livre passionnant pour tous les amateurs de l’histoire du mouvement ouvrier et des révolutions, pour tout amateur d’histoire, tout simplement…

@

Jean-Jacques Marie, Le Dimanche Rouge, Larousse, Paris, 2008, 18 €

12:57 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

19 mars 2015

Affamer les affameurs !

Cet opuscule reprend deux nouvelles de Jack London publiées en 1909, la première étant la plus connue.

Dans celle-ci, l’écrivain socialiste décrit une immense grève générale qui frappe l’ensemble des Etats-Unis, quelques années après le tremblement de terre de San Francisco ; un séisme succédant ainsi à un autre !

La bourgeoisie est désorientée. Notamment Corf qui, lorsqu’il était étudiant, avait publié un article intitulé « le rêve de Debs » (titre éponyme de ce récit de London), où il considérait la grève générale imaginée par le syndicaliste révolutionnaire comme une pure chimère.

Au début, la grève est pacifique. Les ouvriers endimanchés se promènent tranquillement. Bien préparés depuis des mois par la direction de leur syndicat, ils ne manquent pas du nécessaire et peuvent affronter cette épreuve en position de force !

Ensuite, peu à peu, s’installent pénurie de vivres et famine, qui vont précipiter les plus miséreux et les classes privilégiées dans la violence. La lutte vitale pour la nourriture sème alors la confusion et la mort. Même les militaires chargés de maintenir l’ordre succombent à la frénésie de la chasse aux victuailles. Tout y passe, à commencer par le bétail dans les campagnes.

Après plusieurs mois de chaos, la classe dominante devra céder et le syndicalisme victorieux imposera aux bourgeois sa propre « tyrannie ».

London mythifie l’arme décisive par excellence de la classe ouvrière. Ici, pas besoin de piquets, la grève est vraiment totale : pas un travailleur ne travaille ; même les chauffeurs et domestiques des nantis ont arrêté toute activité.

Il nous décrit une grève « idéale » qui, faut-il le préciser, n’a jamais été concrétisée dans l’histoire, surtout à l’échelle d’un pays aussi vaste. Le mouvement est d’ailleurs facilité par la faiblesse de la bourgeoisie et de ses forces répressives, incapables de s’y opposer (elles auraient pu utiliser la brutalité pour s’emparer des provisions stockées dans les foyers ouvriers et contrôlées par le syndicat, mais elles ne tentent rien !).

Néanmoins, Jack London ne soulève pas explicitement la problématique d’une grève générale révolutionnaire avec prise du pouvoir politique à la clé, et édification du socialisme.

La seconde nouvelle, intitulée « Au Sud de la Fente », est politiquement moins ambitieuse.

La Fente est une voie du tram qui sépare le nord (« Les beaux quartiers bourgeois ») du sud de San Francisco (« Les quartiers ouvriers »).

Elle met en scène Frédérick Drummond et Bib Bill Totts, en fait un même homme avec deux identités différentes.

Quand il vit dans le nord de la ville, il est un sociologue conservateur, froid et distant, tandis que dans le sud, il se métamorphose pour devenir un ouvrier, fier de sa classe, syndicaliste passionné, qui n’hésite pas à faire le coup de poing contre les « jaunes » dans les mouvements de grèves.

Dans un premier temps, l’intellectuel Drummond voulait seulement s’immerger dans le monde du travail pour l’étudier, écrire des livres et donner des cours inspirés de son dur apprentissage des réalités de la classe laborieuse.

Mais il devient progressivement un prolétaire, ayant des difficultés à retourner à sa confortable vie bourgeoise, d’autant que Totts a fait la connaissance d’une militante à la forte personnalité, qui tombe amoureuse de lui !

Finalement, notre héros qui semblait d’abord opter pour une vie sans souci finira par préférer la vie prolétarienne, et il deviendra un dirigeant syndical de premier plan !

Un véritable Dr Jekyll et Mr Hyde de la lutte des classes, à moins que ce personnage fictif n’évoque de manière « subliminale » Jack London lui-même ?

Un petit livre plaisant pour nourrir imagination et... réflexion !

@

Jack London, Grève Générale, Libertalia, 2008, 8 €

(illustrations de Romualo Gleyse)

16:41 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

12 mars 2015

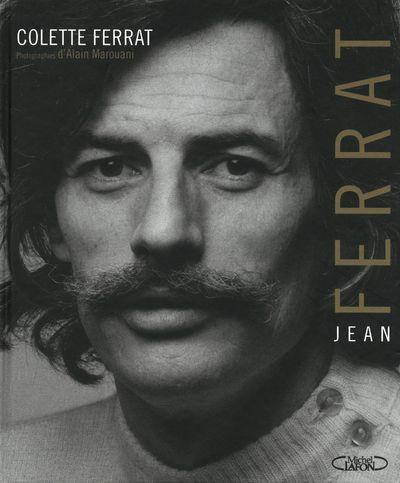

Le poète a toujours raison

Il y aura demain cinq ans disparaissait Jean Ferrat.

Il y aura demain cinq ans disparaissait Jean Ferrat.

L’occasion de revenir ici sur un bel album qui lui avait été consacré en 2011, tendrement introduit par sa seconde épouse, Colette, qui écrivait alors fort justement : « Jean Ferrat n’est pas parti, il est en nous ».

Un livre à l’iconographie très riche, qui évoque la vie de l’artiste, de ses années d’enfance aux derniers moments, illustrée par de multiples témoignages, lettres, manuscrits, extraits de chansons, …

Jean Tenenbaum était encore très jeune lorsque son père succomba à Auschwitz, en 1942. Ce drame familial le marqua profondément (et les recherches qu’il entreprit à ce sujet le conduiront plus tard (1963) à écrire le poignant « Nuit et brouillard »).

Après la guerre et sa tragédie personnelle, il abandonna rapidement ses études de chimiste pour se consacrer au Music-Hall. C’est là qu’il fit son apprentissage de chanteur devant le plus exigeant des jurys : le public.

Au fil des pages, nous pouvons suivre son évolution, les premières années mouvementées, sa progression et le rôle joué dans celle-ci par des vedettes de l’époque comme Zizi Jeanmaire, sa complicité naissante avec Gérard Meys (son « producteur ») et Alain Goraguer (l’ « orchestrateur » de talent qui fignolait les arrangements musicaux), sa rencontre avec Christine Sèvres (chanteuse elle aussi, qui se tournera ensuite vers la peinture), son amitié avec de grandes personnalités de la chanson française comme Georges Brassens et Léo Ferré, le seul de ses pairs à qui il demandera un autographe !

Il y est évidemment aussi question de ses engagements, de son voyage à Cuba, de son admiration pour Federico Garcia Lorca (« j’ai découvert la poésie avec Aragon, mais pas seulement. Il y avait aussi Lorca, c’était d’une beauté absolument fracassante ») et, précisément, de sa relation avec celui qui fut l’un des plus grands écrivains français du XXème siècle (« la langue d’Aragon est particulièrement adaptée à la musique parce qu’elle est d’une concision extrême. Elle a une diversité exceptionnelle de rimes et d’images qui enrichit le sens. Un texte de chanson doit être ramassé. Il faut raconter une histoire en trois minutes. Dans la poésie d’Aragon, il y a l’alliance du chant profond, général, et d’une écriture forte et dense qui en fait la beauté et la grandeur »). Par ailleurs, Jean Ferrat aimait lire et lisait beaucoup : de Beaudelaire à Eluard en passant par Vian, Kundera ou Garcia Marquez. Il portait aussi un intérêt soutenu pour les biographies…

Et puis, un rappel utile, ses rapports conflictuels avec les médias, qui le censurèrent plus d’une fois (notamment « Potemkine » ou « Un air de liberté », qui s’en prenait ouvertement au directeur du Figaro, Jean d’Ormesson). Ferrat fut ainsi interdit de télévision durant plusieurs années, ou ne put interpréter librement ses créations les plus contestées.

Le livre s’étend naturellement sur son coup de foudre pour l’Ardèche (avec de magnifiques photos), où il s’installa définitivement, et qui lui inspira son plus grand succès (« La Montagne »). Une région où il vivait heureux et apaisé, loin du tumulte du show-business et loin de Paris, sa ville natale, à laquelle il restait toutefois attaché. C’est dans son village d’adoption qu’il jouait de mémorables parties de cartes ou de pétanque ; c’est là qu’il pouvait se détendre près d’un torrent situé en contrebas de sa propriété. Parmi quelques anecdotes savoureuses, ses vaines tentatives d’élevage de truites, systématiquement dévorées par les couleuvres du coin…

Sont encore évoquées ses amies et interprètes privilégiées -Isabelle Aubret et Francesca Solleville- ou ses liens avec Lise London, Edmonde Charles-Roux et Lucie Aubrac.

Ses rapports avec le PCF ne sont pas éludés, ni ses critiques : condamnation de l’invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968 (« Camarade ») ou du stalinisme (« Le Bilan »).

Sans oublier son sens de l’humour et son copinage avec les (regrettés) trublions de Charlie Hebdo (Reiser, Wolinski, Cabu…) qui lui consacrèrent quelques dessins caustiques (certains reproduits dans le livre) qui le faisaient beaucoup rire.

L’ouvrage se termine par de nombreux coups de chapeau de Pierre Perret à Georges Moustaki (décédé depuis lors), en passant par Juliette Greco, Bernard Pivot ou José Bové.

Un livre superbe pour se souvenir, et une invitation à redécouvrir cette attachante personnalité et une discographie qui lui survivra longtemps encore.

@

Raoul Bellaïche, Colette Ferrat et Alain Marouani, Jean Ferrat, Editions Michel Lafon, Paris, 2011, 30 €

19:53 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |