29 mars 2015

Incertitude(s)

23 septembre 2014 : concentration « interprofessionnelle » de militants en front commun syndical à la Place de la Monnaie (Bruxelles).

23 septembre 2014 : concentration « interprofessionnelle » de militants en front commun syndical à la Place de la Monnaie (Bruxelles).

6 novembre 2014 : manifestation nationale en front commun syndical à Bruxelles.

24 novembre, 1er et 8 décembre 2014 : grèves générales régionales de 24 heures, en front commun syndical.

15 décembre 2014 : grève générale nationale de 24 heures, en front commun syndical.

11 mars 2015 : concentration « interprofessionnelle » de militants en front commun syndical à la Place de la Monnaie (Bruxelles).

19 mars 2015 : concentration de militants du secteur public en front commun syndical à la Place de la Monnaie (Bruxelles).

Semaine du 30 mars au 3 avril 2015 : diverses manifestations régionales en front commun syndical (Bruxelles, Liège, Charleroi, etc.)

22 avril 2015 : grève générale de 24 heures de la (seule) CGSP.

Les actions des syndicats ne manquent pas, mais elles sont éparpillées dans le temps et dans l’espace. Cela nuit à la lisibilité de la stratégie syndicale, épuise les militants et démobilise les affiliés, faute de résultats probants.

Car le gouvernement reste ferme sur ses principes et met progressivement en œuvre ses priorités programmatiques, tel le saut d’index qui sera voté tout prochainement à la Chambre !

Charles Michel est désormais plus préoccupé par les frasques de la NVA ou les querelles entre celle-ci et le CD&V, que par une agitation sociale fragmentée, aux objectifs de plus en plus nébuleux.

D’autant que les dirigeants syndicaux ont bien aidé cette coalition en brisant la  dynamique de la mobilisation dès le mois de décembre, et en s’enlisant dans une « concertation » contre-productive !

dynamique de la mobilisation dès le mois de décembre, et en s’enlisant dans une « concertation » contre-productive !

Après des semaines de palabres autour des mesures transitoires nécessaires dans l’application de la politique gouvernementale, après le rejet sans appel de toutes les exigences principales de la CSC et de la FGTB, l’avenir immédiat reste sombre.

La « culture de la résignation » a pris le dessus sur la « culture de combat » ; les appareils n’organisent plus des luttes « pour gagner » mais des luttes « pour témoigner ». Tout se passe comme s’il s’agissait de pouvoir dire que l’on « a fait quelque chose », histoire d’afficher sa bonne conscience, tout en s’abstenant de se donner les moyens de renverser cette coalition NVA-MR pour mettre un terme au nouveau désastre social qui prend forme peu à peu !

La catastrophe est imminente mais la direction de la CSC continue à vouloir « donner une chance à la concertation », à l’instar de sa centrale des services publics qui refuse de répondre positivement à l’appel à la grève générale de la CGSP, tandis que Marc Goblet se dépêche de signer un accord avec les responsables de la mutuelle Solidaris et du PS, afin de « renforcer la protection sociale ». Pour qui veut bien se remémorer le triste bilan d’un quart de siècle de participations gouvernementales des amis d’Elio Di Rupo, voilà qui est proprement consternant !

La catastrophe est imminente mais la direction de la CSC continue à vouloir « donner une chance à la concertation », à l’instar de sa centrale des services publics qui refuse de répondre positivement à l’appel à la grève générale de la CGSP, tandis que Marc Goblet se dépêche de signer un accord avec les responsables de la mutuelle Solidaris et du PS, afin de « renforcer la protection sociale ». Pour qui veut bien se remémorer le triste bilan d’un quart de siècle de participations gouvernementales des amis d’Elio Di Rupo, voilà qui est proprement consternant !

A l’évidence, le sommet syndical veut éviter un affrontement décisif avec les différents exécutifs de ce pays, à commencer par l’Exécutif fédéral. Il essaie  seulement de grappiller quelques miettes en accompagnant les politiques d’austérité qui sont à l’ordre du jour à tous les niveaux de pouvoir et, pour le reste, il se prépare à « faire le gros dos » jusque 2019. En espérant que les prochaines élections législatives favoriseront le retour d’une coalition de « centre gauche », qui frappera un tout petit peu moins fort sur la tête des travailleurs et avec qui l’on pourra discuter un tout petit peu plus de possibles « marges de manœuvre sociales » ! Une illusion à l’aune du bilan de ces trente dernières années…

seulement de grappiller quelques miettes en accompagnant les politiques d’austérité qui sont à l’ordre du jour à tous les niveaux de pouvoir et, pour le reste, il se prépare à « faire le gros dos » jusque 2019. En espérant que les prochaines élections législatives favoriseront le retour d’une coalition de « centre gauche », qui frappera un tout petit peu moins fort sur la tête des travailleurs et avec qui l’on pourra discuter un tout petit peu plus de possibles « marges de manœuvre sociales » ! Une illusion à l’aune du bilan de ces trente dernières années…

Certes, ces turpitudes bureaucratiques ont un air de « déjà vu ».

Il est néanmoins toujours surprenant de constater l’inertie générale et l’absence de réactions significatives face à ces mauvais scenarii à répétition.

Où reste par exemple la « gauche syndicale » ? En dehors de la FGTB de Charleroi qui continue à appeler à un rassemblement large autour d’une « alternative anticapitaliste », son silence est plutôt bruyant. Et quelques voix dispersées qui se font entendre de ci de là, ou quelques coups de gueule sur Facebook, ne constituent pas une lame de fond . Ni au sein du « syndicat socialiste » ni au sein du « syndicat chrétien » !

La gauche politique est tout aussi erratique. Bien sûr, PTB-GO a réalisé une petite percée lors du scrutin du 25 mai dernier. Mais avec 2 sièges sur 150 au Parlement fédéral, la route demeure longue. D’autant que ces deux députés se comportent surtout comme des super « délégués syndicaux », moins comme des « représentants du peuple » qui proposent une stratégie et une alternative politiques d’ensemble face à la crise « globale » du capitalisme, et face à sa trajectoire mortifère pour la planète humaine ! D’autant aussi que la « Gauche d’ouverture » est passée à la trappe du compte « profits et pertes » ! Question de priorités peut-être, payante à court terme sans doute, mais aléatoire à plus longue échéance…

La gauche politique est tout aussi erratique. Bien sûr, PTB-GO a réalisé une petite percée lors du scrutin du 25 mai dernier. Mais avec 2 sièges sur 150 au Parlement fédéral, la route demeure longue. D’autant que ces deux députés se comportent surtout comme des super « délégués syndicaux », moins comme des « représentants du peuple » qui proposent une stratégie et une alternative politiques d’ensemble face à la crise « globale » du capitalisme, et face à sa trajectoire mortifère pour la planète humaine ! D’autant aussi que la « Gauche d’ouverture » est passée à la trappe du compte « profits et pertes » ! Question de priorités peut-être, payante à court terme sans doute, mais aléatoire à plus longue échéance…

Dans ces conditions, il serait exagéré d’affirmer que nous sommes toujours à la « croisée des chemins » ou que tout peut encore « basculer ».

Beaucoup d’interrogations subsistent, beaucoup de débats devront encore être menés, beaucoup de décisions devront être prises et matérialisées.

Des solutions de rechange sont-elles possibles dans un délai raisonnable au « niveau belge », avec une Flandre où le centre de gravité politique stationne continuellement à droite ? Comment se positionner vis-à-vis du « droit (démocratique) des peuples à l’autodétermination » ? La voie d’un « confédéralisme » assumé peut-elle ébranler les fortifications de la bourgeoisie, en ouvrant une brèche dans un « fédéralisme d’union » contraignant et en créant de plus grandes possibilités de changement en Wallonie, le maillon le plus faible des dominants ?

La « gauche de gauche » doit-elle se résigner à l’éclatement perpétuel ou travailler sans tarder à un véritable rassemblement large dans la perspective de la constitution d’une « nouvelle force politique », à gauche du PS et d’Ecolo ? Que peuvent nous apprendre Syriza et Podemos, par exemple ?

Quelle articulation entre mouvements sociaux (comme ToutAutreChose), partis et syndicats ?

La concrétisation d’une alternative de gauche est-elle « réaliste » dans le cadre de  l’Union européenne actuelle ? Quelle attitude vis-à-vis de l’Euro ? [Ce qui se passe en Grèce aujourd’hui sera certainement lourd d’enseignements pour le futur…]

l’Union européenne actuelle ? Quelle attitude vis-à-vis de l’Euro ? [Ce qui se passe en Grèce aujourd’hui sera certainement lourd d’enseignements pour le futur…]

Quel programme de rupture avec le capitalisme et quelle stratégie de transformation adaptée à notre « société réellement existante » en ce début de XXIème siècle ?

Autant de questions difficiles qui attendent toujours des réponses convaincantes.

Un autre monde doit être possible mais il subsiste énormément d’obstacles. Et ni la « Méthode Coué », ni les « yaka », ni les « fautque » ne peuvent vraiment nous aider sur le chemin escarpé que nous devrons emprunter pour l’atteindre, ici ou ailleurs, demain ou après-demain…

@

00:30 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

Dans quelques heures...

00:11 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

24 mars 2015

1905, première vague révolutionnaire

Il y a 110 ans, la Russie de l’autocrate absolu Nicolas II était secouée par un puissant tourbillon révolutionnaire, douze ans avant Octobre 1917.

Une date est restée dans l’histoire, celle du 9 janvier 1905 (selon le calendrier « julien » qui était en vigueur au pays des Romanov, le 22 janvier selon notre calendrier « grégorien »).

Ce jour, un dimanche, une immense foule tenta de rejoindre en procession le Palais d’Hiver pour remettre au Tsar une pétition revendicative (liant aspects démocratiques, politiques et économiques), sous la conduite d’un pope orthodoxe, Georges Gapone. Mais les dizaines de milliers de « manifestants » seront arrêtés par la troupe qui ouvrira le feu et chargera la foule pour la sabrer, faisant des centaines de victimes, hommes, femmes et enfants.

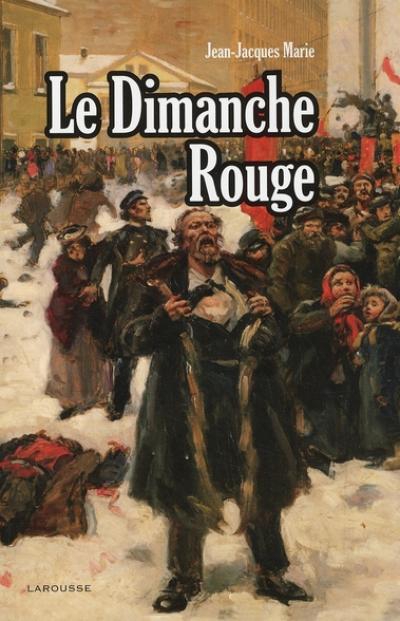

C’est autour de ce drame et de ce personnage controversé que Jean-Jacques Marie nous livre un récit passionnant des événements qui ébranlèrent une première fois la terre russe, au début du siècle dernier.

Le « Dimanche Rouge » sera considéré par beaucoup -de Jaurès à l’empereur d’Allemagne Guillaume II, de Lénine à Soljenitsyne- comme un tournant majeur dans l’histoire de la Russie et, par conséquent, dans l’histoire de l’Europe.

Une date charnière, au même titre que le 14 juillet français, symboliquement inaugurale de la geste révolutionnaire.

Et comme le précise l’auteur, « une onde de choc qui balaie les convictions, les traditions, les habitudes. Des milliers d’hommes sont prêts désormais à écouter la propagande des révolutionnaires, qu’ils tenaient jusqu’alors à l’écart ».

Jean-Jacques Marie retrace donc l’itinéraire de ce prêtre hors norme (qui intéressait Lénine), et nous plonge dans l’histoire tumultueuse de cette période de la Révolution russe, moins connue que celle de la Révolution bolchévique de 1917.

Il revient sur cette époque d’industrialisation de la Russie, de développement de la classe et du mouvement ouvriers. De la politique de conquêtes territoriales vers l’Orient, des tensions et puis de la guerre avec le Japon. De l’agitation sociale et des soulèvements dans les campagnes. De la grève générale, des comités de grève et de la naissance des « soviets ». De la réaction du régime, des massacres, des arrestations massives, des procès et des déportations en Sibérie. De l’antisémitisme et des pogromes. De la politique terroriste du Parti Socialiste Révolutionnaire et de l’émergence de la social démocratie, éclatée entre Bolchéviks et Menchéviks.

Et puis Gapone, fils d’un cosaque et d’une paysanne, séminariste (ce que fut aussi un certain Staline, mais ceci est une autre histoire), influencé par Toltstoï, homme d’action plutôt que théoricien, confronté rapidement avec les réalités de la misère populaire, fondateur de « sociétés ouvrières » avec l’appui de l’Okhrana (la police politique du tsarisme), désireuse de créer et de contrôler un « mouvement ouvrier monarchiste » pour éloigner les travailleurs des intellectuels et des partis en lutte contre l’autocratie !

Gapone, qui deviendra un électron libre, incontrôlable, à la popularité grandissante, et qui se retrouvera à la tête des masses en ce funeste dimanche du mois de janvier 1905.

Gapone, qui échappera à la mort et devra se cacher avant de fuir à l’étranger.

Gapone, qui rencontrera alors dans l'émigration les représentants des différentes tendances du mouvement révolutionnaire, notamment Plekhanov et Lénine.

Gapone, qui oscillera un moment entre la social-démocratie et les socialistes révolutionnaires pour finalement rejoindre ces derniers, avant de les quitter 5 semaines plus tard !

Gapone, qui évoluera ensuite vers la droite quand le balancier de l’histoire s’orientera à gauche.

Gapone qui tournera le dos à la révolution au moment ou celle-ci prend forme.

Gapone, qui se perdra dans des intrigues, sera manipulé par le pouvoir après avoir été amnistié, considéré comme un traître et assassiné par des proches, en mars 1906, lorsque la vague révolutionnaire aura déjà reflué, victime des coups de la répression.

On le voit, un livre foisonnant.

Un livre qui constitue un éclairage utile concernant la trajectoire d’une personnalité historique qui, bien que finalement éphémère, aura joué un rôle loin d’être anodin.

Un livre qui présente un vaste panorama d'un épisode annonciateur de la grande lueur de 1917, fondatrice du « court XXème siècle ».

Un livre passionnant pour tous les amateurs de l’histoire du mouvement ouvrier et des révolutions, pour tout amateur d’histoire, tout simplement…

@

Jean-Jacques Marie, Le Dimanche Rouge, Larousse, Paris, 2008, 18 €

12:57 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

19 mars 2015

Affamer les affameurs !

Cet opuscule reprend deux nouvelles de Jack London publiées en 1909, la première étant la plus connue.

Dans celle-ci, l’écrivain socialiste décrit une immense grève générale qui frappe l’ensemble des Etats-Unis, quelques années après le tremblement de terre de San Francisco ; un séisme succédant ainsi à un autre !

La bourgeoisie est désorientée. Notamment Corf qui, lorsqu’il était étudiant, avait publié un article intitulé « le rêve de Debs » (titre éponyme de ce récit de London), où il considérait la grève générale imaginée par le syndicaliste révolutionnaire comme une pure chimère.

Au début, la grève est pacifique. Les ouvriers endimanchés se promènent tranquillement. Bien préparés depuis des mois par la direction de leur syndicat, ils ne manquent pas du nécessaire et peuvent affronter cette épreuve en position de force !

Ensuite, peu à peu, s’installent pénurie de vivres et famine, qui vont précipiter les plus miséreux et les classes privilégiées dans la violence. La lutte vitale pour la nourriture sème alors la confusion et la mort. Même les militaires chargés de maintenir l’ordre succombent à la frénésie de la chasse aux victuailles. Tout y passe, à commencer par le bétail dans les campagnes.

Après plusieurs mois de chaos, la classe dominante devra céder et le syndicalisme victorieux imposera aux bourgeois sa propre « tyrannie ».

London mythifie l’arme décisive par excellence de la classe ouvrière. Ici, pas besoin de piquets, la grève est vraiment totale : pas un travailleur ne travaille ; même les chauffeurs et domestiques des nantis ont arrêté toute activité.

Il nous décrit une grève « idéale » qui, faut-il le préciser, n’a jamais été concrétisée dans l’histoire, surtout à l’échelle d’un pays aussi vaste. Le mouvement est d’ailleurs facilité par la faiblesse de la bourgeoisie et de ses forces répressives, incapables de s’y opposer (elles auraient pu utiliser la brutalité pour s’emparer des provisions stockées dans les foyers ouvriers et contrôlées par le syndicat, mais elles ne tentent rien !).

Néanmoins, Jack London ne soulève pas explicitement la problématique d’une grève générale révolutionnaire avec prise du pouvoir politique à la clé, et édification du socialisme.

La seconde nouvelle, intitulée « Au Sud de la Fente », est politiquement moins ambitieuse.

La Fente est une voie du tram qui sépare le nord (« Les beaux quartiers bourgeois ») du sud de San Francisco (« Les quartiers ouvriers »).

Elle met en scène Frédérick Drummond et Bib Bill Totts, en fait un même homme avec deux identités différentes.

Quand il vit dans le nord de la ville, il est un sociologue conservateur, froid et distant, tandis que dans le sud, il se métamorphose pour devenir un ouvrier, fier de sa classe, syndicaliste passionné, qui n’hésite pas à faire le coup de poing contre les « jaunes » dans les mouvements de grèves.

Dans un premier temps, l’intellectuel Drummond voulait seulement s’immerger dans le monde du travail pour l’étudier, écrire des livres et donner des cours inspirés de son dur apprentissage des réalités de la classe laborieuse.

Mais il devient progressivement un prolétaire, ayant des difficultés à retourner à sa confortable vie bourgeoise, d’autant que Totts a fait la connaissance d’une militante à la forte personnalité, qui tombe amoureuse de lui !

Finalement, notre héros qui semblait d’abord opter pour une vie sans souci finira par préférer la vie prolétarienne, et il deviendra un dirigeant syndical de premier plan !

Un véritable Dr Jekyll et Mr Hyde de la lutte des classes, à moins que ce personnage fictif n’évoque de manière « subliminale » Jack London lui-même ?

Un petit livre plaisant pour nourrir imagination et... réflexion !

@

Jack London, Grève Générale, Libertalia, 2008, 8 €

(illustrations de Romualo Gleyse)

16:41 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

12 mars 2015

Le poète a toujours raison

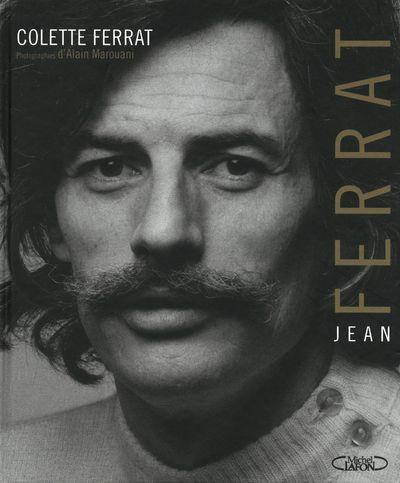

Il y aura demain cinq ans disparaissait Jean Ferrat.

Il y aura demain cinq ans disparaissait Jean Ferrat.

L’occasion de revenir ici sur un bel album qui lui avait été consacré en 2011, tendrement introduit par sa seconde épouse, Colette, qui écrivait alors fort justement : « Jean Ferrat n’est pas parti, il est en nous ».

Un livre à l’iconographie très riche, qui évoque la vie de l’artiste, de ses années d’enfance aux derniers moments, illustrée par de multiples témoignages, lettres, manuscrits, extraits de chansons, …

Jean Tenenbaum était encore très jeune lorsque son père succomba à Auschwitz, en 1942. Ce drame familial le marqua profondément (et les recherches qu’il entreprit à ce sujet le conduiront plus tard (1963) à écrire le poignant « Nuit et brouillard »).

Après la guerre et sa tragédie personnelle, il abandonna rapidement ses études de chimiste pour se consacrer au Music-Hall. C’est là qu’il fit son apprentissage de chanteur devant le plus exigeant des jurys : le public.

Au fil des pages, nous pouvons suivre son évolution, les premières années mouvementées, sa progression et le rôle joué dans celle-ci par des vedettes de l’époque comme Zizi Jeanmaire, sa complicité naissante avec Gérard Meys (son « producteur ») et Alain Goraguer (l’ « orchestrateur » de talent qui fignolait les arrangements musicaux), sa rencontre avec Christine Sèvres (chanteuse elle aussi, qui se tournera ensuite vers la peinture), son amitié avec de grandes personnalités de la chanson française comme Georges Brassens et Léo Ferré, le seul de ses pairs à qui il demandera un autographe !

Il y est évidemment aussi question de ses engagements, de son voyage à Cuba, de son admiration pour Federico Garcia Lorca (« j’ai découvert la poésie avec Aragon, mais pas seulement. Il y avait aussi Lorca, c’était d’une beauté absolument fracassante ») et, précisément, de sa relation avec celui qui fut l’un des plus grands écrivains français du XXème siècle (« la langue d’Aragon est particulièrement adaptée à la musique parce qu’elle est d’une concision extrême. Elle a une diversité exceptionnelle de rimes et d’images qui enrichit le sens. Un texte de chanson doit être ramassé. Il faut raconter une histoire en trois minutes. Dans la poésie d’Aragon, il y a l’alliance du chant profond, général, et d’une écriture forte et dense qui en fait la beauté et la grandeur »). Par ailleurs, Jean Ferrat aimait lire et lisait beaucoup : de Beaudelaire à Eluard en passant par Vian, Kundera ou Garcia Marquez. Il portait aussi un intérêt soutenu pour les biographies…

Et puis, un rappel utile, ses rapports conflictuels avec les médias, qui le censurèrent plus d’une fois (notamment « Potemkine » ou « Un air de liberté », qui s’en prenait ouvertement au directeur du Figaro, Jean d’Ormesson). Ferrat fut ainsi interdit de télévision durant plusieurs années, ou ne put interpréter librement ses créations les plus contestées.

Le livre s’étend naturellement sur son coup de foudre pour l’Ardèche (avec de magnifiques photos), où il s’installa définitivement, et qui lui inspira son plus grand succès (« La Montagne »). Une région où il vivait heureux et apaisé, loin du tumulte du show-business et loin de Paris, sa ville natale, à laquelle il restait toutefois attaché. C’est dans son village d’adoption qu’il jouait de mémorables parties de cartes ou de pétanque ; c’est là qu’il pouvait se détendre près d’un torrent situé en contrebas de sa propriété. Parmi quelques anecdotes savoureuses, ses vaines tentatives d’élevage de truites, systématiquement dévorées par les couleuvres du coin…

Sont encore évoquées ses amies et interprètes privilégiées -Isabelle Aubret et Francesca Solleville- ou ses liens avec Lise London, Edmonde Charles-Roux et Lucie Aubrac.

Ses rapports avec le PCF ne sont pas éludés, ni ses critiques : condamnation de l’invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968 (« Camarade ») ou du stalinisme (« Le Bilan »).

Sans oublier son sens de l’humour et son copinage avec les (regrettés) trublions de Charlie Hebdo (Reiser, Wolinski, Cabu…) qui lui consacrèrent quelques dessins caustiques (certains reproduits dans le livre) qui le faisaient beaucoup rire.

L’ouvrage se termine par de nombreux coups de chapeau de Pierre Perret à Georges Moustaki (décédé depuis lors), en passant par Juliette Greco, Bernard Pivot ou José Bové.

Un livre superbe pour se souvenir, et une invitation à redécouvrir cette attachante personnalité et une discographie qui lui survivra longtemps encore.

@

Raoul Bellaïche, Colette Ferrat et Alain Marouani, Jean Ferrat, Editions Michel Lafon, Paris, 2011, 30 €

19:53 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

10 mars 2015

Sombres perspectives

Le gouvernement n’a cure des accords conclus au sein du « Groupe des 10 » et mettra en œuvre une réforme des « prépensions » telle qu’il la conçoit depuis le début : radicale, car devant déboucher à terme sur la disparition pure et simple de ce système !

Dépités, les dirigeants syndicaux actent qu’ils ne peuvent même plus entretenir l’illusion de la « concertation sociale » et que leurs compromissions sont devenues inopérantes pour enrayer les machines de guerre néo-libérales à l’oeuvre.

Nombre d’internautes tentent d’exorciser leur impuissance en vitupérant sur les réseaux sociaux Bart de Wever, Charles Michel et consorts.

Mais ces réactions offusquées et les commentaires en boucle sur facebook et autre twitter commencent à être redondants et sont parfaitement stériles.

Car enfin, nous savions depuis la constitution de cet Exécutif fédéral qu’il était orienté très à droite. Nous savions depuis le premier jour qu’il défendait un programme de régression sociale sans précédent. L’expérience aidant, nous savions aussi que des promenades dans les rues de Bruxelles, des rassemblements symboliques (comme celui de ce mercredi à la Place de la Monnaie !), voire même des grèves... sans lendemain, n’ébranleraient pas la NVA et le MR, entièrement dévoués à la cause du patronat et lancés obstinément dans une nouvelle croisade « austéritaire » !

Pourtant, beaucoup tombent encore des nues et sont frappés d'effroi parce que cette coalition confirme toute son agressivité, jour après jour ! Et les mêmes indignés semblent soudainement découvrir que le sommet syndical n'a aucune solution de rechange et reste enfermé dans l'impasse de la "concertation à la belge".

Quelle nouveauté !

La lucidité commande de comprendre qu’il n'y aura pas de changement de cap impulsé par des appareils syndicaux incapables de changer de logiciel stratégique.

La donne actuelle ne pourra être bousculée que par un vaste mouvement social venant "d'en bas".

Or, il est hélas bien difficile de repérer aujourd’hui le moindre frémissement significatif annonciateur d’une lutte de grande ampleur contre ce gouvernement des droites !

Et quelques dizaines de militants convaincus, qui se répandent en commentaires et en conseils sur le net, pourront difficilement inverser la courbe de l’inertie collective ou pallier les faiblesses récurrentes des gauches politique et syndicale.

L’heure n’est pas aux réjouissances. L’avenir immédiat s’annonce sombre.

Cette législature risque décidément d’être longue, très longue. Et son bilan (anti-)social (dans cinq ans !) risque d'être lourd, très lourd…

@

13:04 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

04 mars 2015

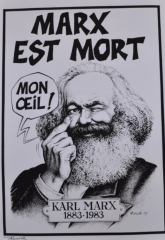

Oui, Marx !

Karl Marx n’est pas seulement un spectre qui hante (de longue date) le capital, il est également le spectre qui taraude de larges courants de la gauche.

Karl Marx n’est pas seulement un spectre qui hante (de longue date) le capital, il est également le spectre qui taraude de larges courants de la gauche.

Avec la longue crise globale du capitalisme, l’emprise idéologique du néo-libéralisme, l’effondrement des pays dits du « socialisme réellement existant » ( !), les dérives de la social-démocratie et les impasses d’un certain gauchisme, Marx est devenu un personnage encombrant qu’il convient de délégitimer en le renvoyant dans son époque ou en le rangeant parmi les poussières d’une vieille bibliothèque, aux côtés de Platon, Pascal ou Kant.

Il serait un penseur du passé et dépassé, toléré dans le bagage culturel de l’ «honnête homme » du XXIème siècle, mais certainement pas plus et peut-être moins encore !

Certes, les tentatives de dénaturer Marx -voire de l’enterrer- ne sont pas neuves. Mais elles ont pris, au fil des années, une ampleur impressionnante.

Il est difficile d’ignorer que cette entreprise de dénigrement a été facilitée par des héritiers/épigones qui ont contribué à brouiller son image en façonnant un (des) « marxisme(s) », parfaitement contestable(s) et justement contesté(s). Et les crimes de masse commis en son nom tout au long du siècle précédent n’ont évidemment pas favorisé la perspective d’une réception positive de son œuvre…

Aujourd’hui, dans le meilleur des cas, Marx est tour à tour enfermé dans des fonctions étroites : un économiste -au même titre que David Ricardo ou Adam Smith- ; un philosophe -simple disciple de Hegel- ; voire un précurseur de la sociologie –discipline qui aurait cependant attendu un Durkheim ou un Weber pour gagner ses véritables lettres de noblesse !

Il y a manifestement plus de réticence à le considérer comme un penseur et un acteur politiques. Pourtant, Marx était d’abord un militant révolutionnaire qui a consacré toute sa vie au combat pour l’émancipation humaine, la libération des exploités et des opprimés.

Des révolutions de 1848 à la Commune de Paris (1871), en passant par la  construction d’une Association Internationale des Travailleurs, Marx était au premier rang des luttes de classes de son époque. Il ne fut pas un intellectuel perdu errant dans les travées du British Museum, mais un homme engagé s’efforçant d’articuler la réflexion théorique à l’action concrète.

construction d’une Association Internationale des Travailleurs, Marx était au premier rang des luttes de classes de son époque. Il ne fut pas un intellectuel perdu errant dans les travées du British Museum, mais un homme engagé s’efforçant d’articuler la réflexion théorique à l’action concrète.

Cette indispensable et novatrice unité de la théorie et de la pratique reste d’une brûlante modernité au moment où le capitalisme demeure ce mode de production/consommation hégémonique, qui a gardé -au-delà d’un processus de complexification- ses caractéristiques essentielles, pertinemment analysées en son temps par Marx.

Le capitalisme repose plus que jamais sur la propriété privée des moyens de production ; les grandes structures économiques n’appartiennent pas et ne sont pas contrôlées par la collectivité et restent monopolisées par une minorité. La séparation de ces moyens de production d’avec les producteurs persiste. L’accumulation du capital et la course sans fin aux profits maximum continuent d'être le principal mobile de ce système. La concurrence obstinée impose toujours sa férule aux tentatives de coopération plus large. Le despotisme du marché étouffe impitoyablement le déploiement d’une authentique démocratie. La marchandisation est plus généralisée que jamais, touchant jusqu’au « vivant » !

Le capitalisme repose plus que jamais sur la propriété privée des moyens de production ; les grandes structures économiques n’appartiennent pas et ne sont pas contrôlées par la collectivité et restent monopolisées par une minorité. La séparation de ces moyens de production d’avec les producteurs persiste. L’accumulation du capital et la course sans fin aux profits maximum continuent d'être le principal mobile de ce système. La concurrence obstinée impose toujours sa férule aux tentatives de coopération plus large. Le despotisme du marché étouffe impitoyablement le déploiement d’une authentique démocratie. La marchandisation est plus généralisée que jamais, touchant jusqu’au « vivant » !

L’actualité de Marx est précisément l’actualité de la critique du capitalisme et l’actualité de la nécessité de rompre avec lui pour éviter que l’humanité ne glisse vers plus de barbarie.

Car le capitalisme -véritable machine de guerre contre les êtres humains et leur environnement- ne peut être ni humanisé ni moralisé.

Le capital est un rapport social d’exploitation qui favorise l’accroissement des inégalités, le développement de la pauvreté, la lutte de tous contre tous, les conflits armés, la destruction des écosystèmes.

Celles et ceux qui ne se résignent pas à contempler le monde mais veulent le changer en profondeur ne peuvent se passer de Marx.

@

09:53 Publié dans Politique | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |