10 mars 2021

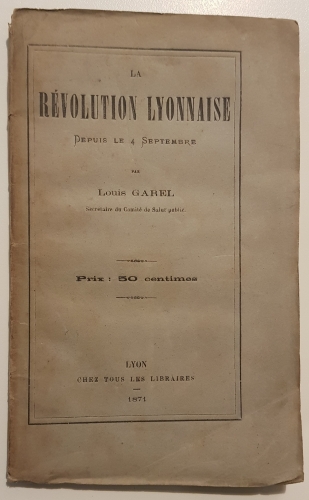

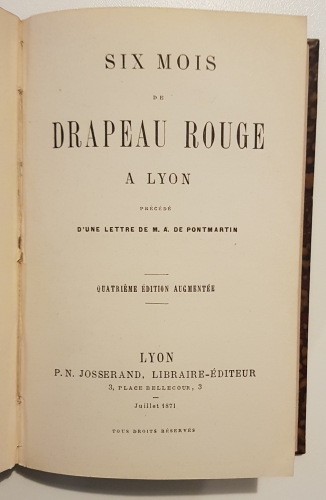

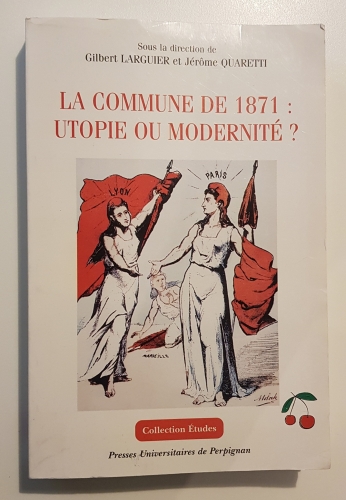

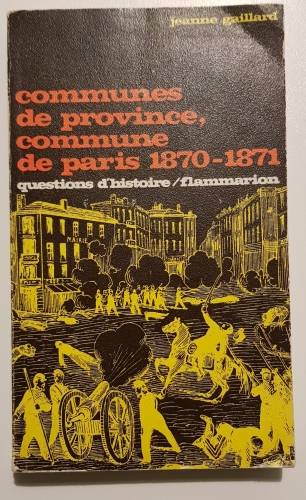

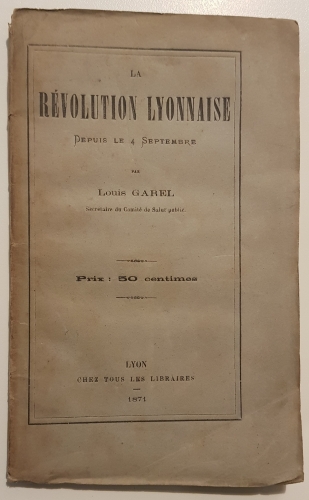

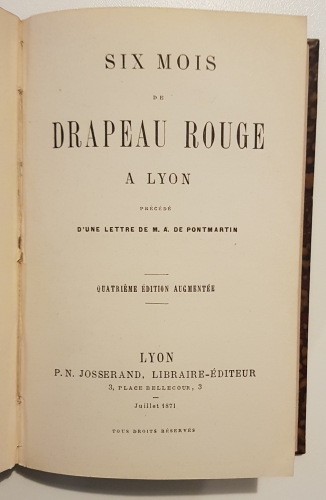

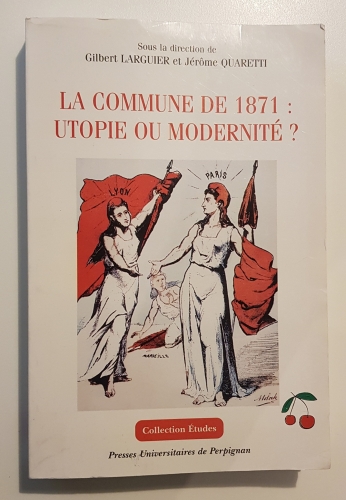

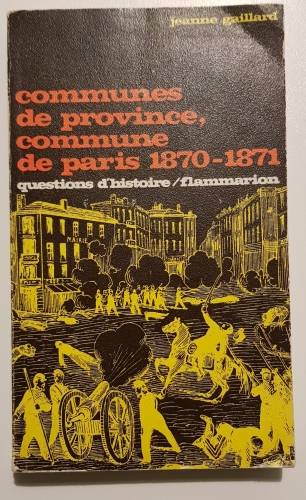

LA COMMUNE DE PARIS - 1871 [XI]

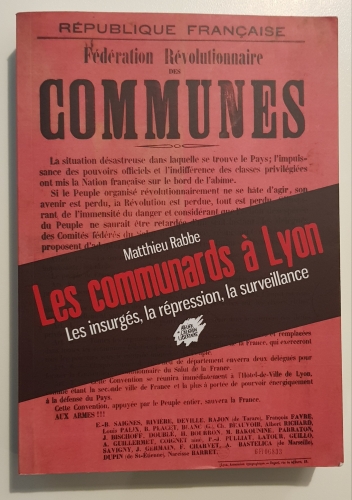

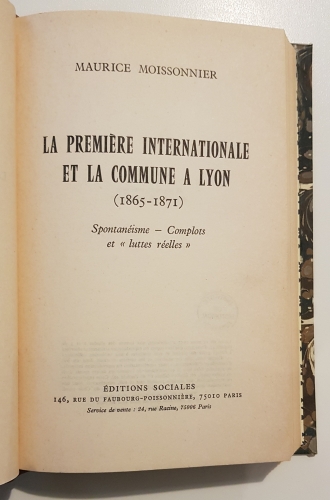

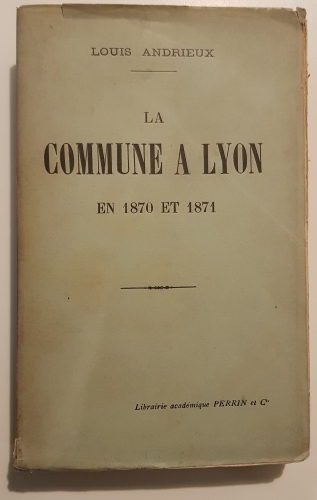

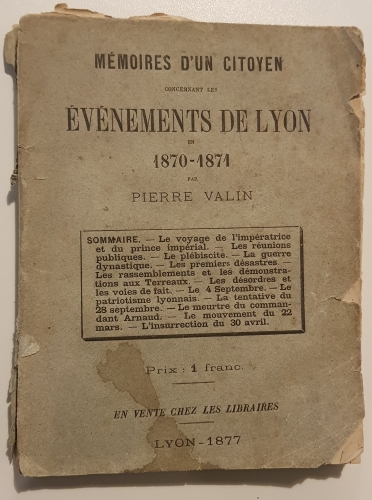

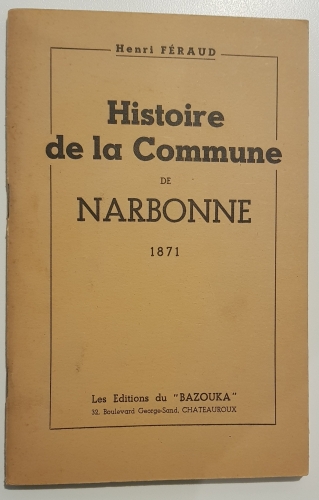

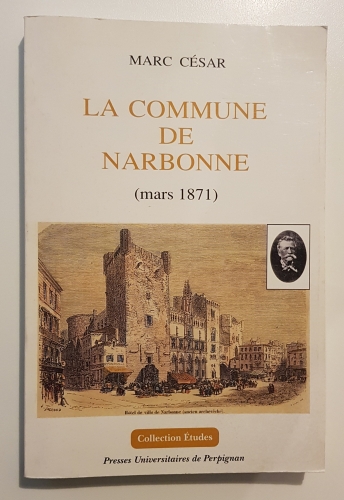

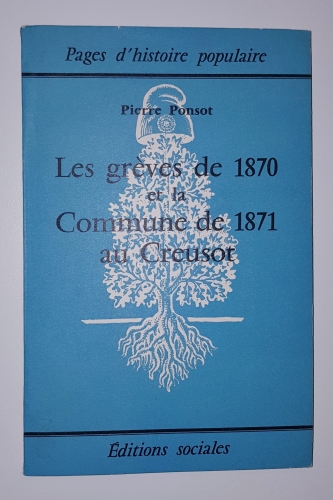

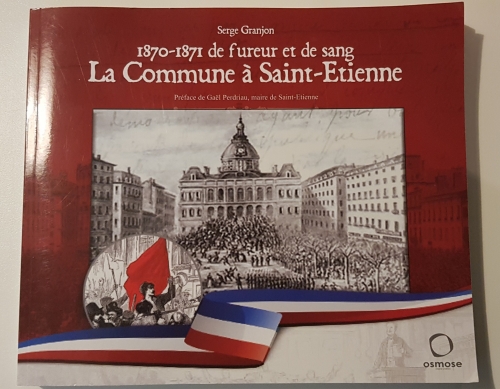

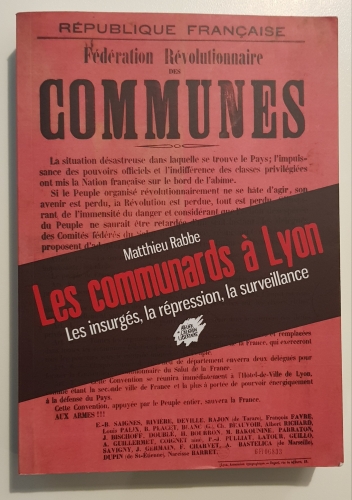

COMMUNES

11:59 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

COMMUNES

11:59 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |