04 février 2019

La campagne en folie (1)

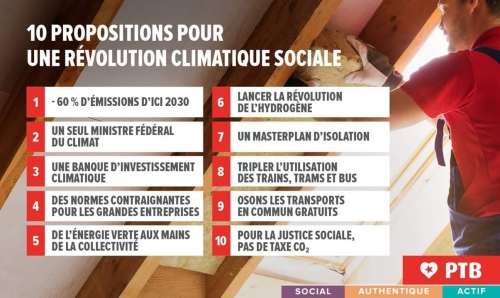

Le PTB annonce «10 propositions pour une révolution climatique sociale».

Pour l'essentiel, la bonne direction est prise. Mais néanmoins ce qui est revendiqué est parfois interpellant.

« Un seul ministre fédéral du climat » ? Si on suivait le parti de Raoul Hedebouw, nous aurions donc actuellement la seule Marie-Christine Marghem au poste de commande ! Je ne vois vraiment pas où se trouve la «valeur ajoutée» de cette perspective ? Il semble surtout que le PTB doive toujours apporter la preuve de son «belgicanisme» !

Plus sérieusement, ce n'est évidemment pas le nombre de ministres de l'environnement en Belgique, en Europe ou dans le monde qui peut avoir un impact sur le réchauffement climatique. Seules les politiques et les actions concrètes mises en oeuvre seront déterminantes. Et sans de puissantes mobilisations, comme celles organisées par les jeunes depuis quelques semaines, les «décideurs» tarderont à décider ce qui doit l'être !

Et à ce propos, ce qui est mis en avant ici est certes intéressant, mais il y a quand même quelques points d'interrogation. Rien par exemple concernant l'interdiction de la publicité commerciale ou des productions nuisibles comme les armements ; et rien d'explicite sur le nucléaire !

Même si cela figurera certainement dans le programme d'ensemble du PTB, cela aurait peut-être mérité d'être mis en avant comme priorités...

#####

Ecolo propose d’octroyer aux jeunes de 18 à 26 ans un «revenu de base» de 460 à 600 euros/mois. Celui-ci ne remplacerait pas les aides sociales préexistantes, mais supprimerait les allocations familiales et le crédit d’impôt pour enfant à charge ! Le coût de la mesure est estimé entre 3,2 et 4,8 milliards €/an, selon une étude du parti.

En d'autres termes, cette mesure phare sera essentiellement financée par les familles elles-même ! Typiquement Ecolo, parti parfaitement intégré au capitalisme. Ne lui viendrait-il jamais à l'idée de financer ses mesures «sociales» ou «environnementales» par un impôt sur la fortune ou par une lutte conséquente contre la fraude fiscale et la fuite des capitaux vers des paradis fiscaux (plusieurs dizaines de milliards € chaque année !) ?

La meilleure manière de lutter contre la misère des jeunes reste encore la création d'emplois de qualité pour toutes et tous, ce qui passe notamment par une réduction généralisée du temps de travail ! Et sur les salaires ainsi versés -contrairement à une «allocation universelle»-, il y aura paiement de cotisations sociales et donc financement de la Sécu ! Décidément, cette campagne électorale nous promet au moins une fausse bonne idée par jour...

#####

C'est entendu, il y a urgence pour le climat. Des milliers de jeunes le rappellent chaque semaine dans la rue. Et toujours les politiciens de différents horizons prétendent les avoir compris.

Mais voilà qu'une mesure destinée à favoriser l'utilisation plus massive des transports collectifs -la gratuité de ceux-ci !- ne leur plaît pas du tout ! Et François Bellot, MR et Ministre fédéral de la Mobilité, de monter en première ligne pour tirer à vue sur cette proposition. Figurez vous que «rien est gratuit» dans ce bas monde capitaliste et qu'il faudrait donc que la population paie d'une manière ou d'une autre, de préférence par une nouvelle augmentation de la fiscalité indirecte !

Pas d'argent, vraiment ? Et les dizaines de milliards € qui disparaissent annuellement dans la fuite des capitaux et la fraude fiscale ? Et les réductions d'impôts accordées généreusement aux multinationales et aux grandes entreprises ? Et le manque à gagner découlant du refus de taxer les grosses fortunes ? Sans oublier, évidemment, le pognon de dingue consacré à l'achat de chars ou d'avions de combat ! Et puis, il omet de mentionner que le recul de l'utilisation de la bagnole amènerait des économies : pour la Sécu, en diminuant -par exemple- le nombre de maladies pulmonaires, ou dans le budget des frais d'entretien des routes.

Bref, le discours geignard sur le «coût de la gratuité des transports publics» est une belle escroquerie. Tout est une question de choix... politiques. C'est ballot, non, Monsieur le Ministre ?

#####

Bart De Wever se dit «climato-réaliste» et veut prolonger le maintien en activité de Doel 4 et de Tihange 3 ! Pour lui, l'objectif de passer à 40 % d'énergies vertes dans les 7 prochaines années est «irréaliste» !

Par ailleurs, la N-VA veut la fin des négociations interprofessionnelles. Son modèle confédéral mise en effet sur des négociations à l’échelon des entreprises et sur la suppression de l’indexation automatique des salaires !

À 100 jours des élections du 26 mai, le ton des nationalistes flamands est ainsi donné : toujours plus à droite, toujours moins écologiste, suivant un chemin déjà emprunté ailleurs et par un modèle peu recommandable : celui des Etats-Unis de Donald Trump...

12:50 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

15 janvier 2019

Pensées intempestives (XV)

« Nous voilà déjà arrivés au "mécanisme des institutions démocratiques" en général. À cela on peut objecter tout d'abord que cette appréciation des institutions représentatives exprime une conception quelque peu schématique et rigide, que contredit expressément l'expérience de toutes les époques révolutionnaires du passé. D'après la théorie de Trotsky, toute assemblée élue ne reflète une fois pour toutes les idées, la maturité politique et l'état d'esprit du corps électoral que juste au moment où il se rend aux urnes. Ainsi l'assemblée démocratique serait toujours le reflet de la masse à l'époque des élections, tout comme, d'après Herschel, le ciel étoilé nous montre les astres, non pas tels qu'ils sont au moment ou nous les contemplons, mais tels qu'ils étaient au moment ou ils envoyaient leurs rayons d'une distance incommensurable sur la Terre. Ce qui revient à nier complètement tout lieu vivant entre les élus et leurs électeurs, toute influence réciproque des uns sur les autres.

Cette conception est en contradiction complète avec toute l'expérience de l'histoire. Celle-ci nous montre, au contraire, que le fluide vivant de l'opinion populaire baigne constamment les corps représentatifs, les pénètre, les dirige. Sinon comment expliquer que, dans tous les parlements bourgeois, nous assistons de temps à autre aux plus réjouissantes cabrioles des "représentants du peuple", qui, animés soudain d'un "esprit nouveau", font entendre des accents tout à fait inattendus, que, de temps à autre, les momies les plus desséchées prennent des airs de jeunesse, et que les Scheidemann de tout acabit trouvent tout à coup dans leur poitrine des accents révolutionnaires, quand la colère gronde dans les usines, dans les ateliers et dans les rues ?

Et cette action vivante et permanente des masses sur les corps élus devrait s'arrêter juste en période de révolution devant le schéma figé des enseignes de partis et des listes de candidats ? Tout au contraire ! La révolution crée précisément, par la flamme qui ranime, cette atmosphère politique vibrante, impressionnable, où les vagues de l'opinion publique, le pouls de la vie populaire, agissent instantanément et de la façon la plus admirable sur les corps représentatifs. C'est ce qui explique les scènes émouvantes bien connues au début de toutes les révolutions, où l'on voit des parlements réactionnaires ou très modérés, élus sous l'ancien régime par un suffrage restreint, se transformer soudain en porte-parole héroïques de la révolution, en organes de l'insurrection. L'exemple classique, c'est le fameux "Long parlement" en Angleterre, qui, élu et réuni en 1642, resta sept ans en fonctions, et refléta successivement tous les changements de l'opinion publique, des rapports des classes, du développement de la révolution, jusqu'à son point culminant, depuis la timide escarmouche du début avec la Couronne sous le contrôle d'un speaker "à genoux", jusqu'à la suppression de la Chambre des Lords, l'exécution de Charles Ier et la proclamation de la république !

Et cette même transformation merveilleuse ne s'est-elle pas reproduite dans les états généraux de France, dans le parlement censitaire de Louis-Philippe, et même - le dernier exemple, le plus frappant, que Trotsky avait à sa portée - dans la quatrième Douma, qui, élue en l'an de grâce 1909, sous la domination la plus figée de la contre-révolution, se sentit animée soudain, en 1917, du souffle ardent de l'insurrection et devint le point de départ de la révolution !

Tout cela montre que "le lourd mécanisme des institutions démocratiques" trouve un correctif puissant précisément dans le mouvement vivant des masses, dans leur pression continue. Et plus l'institution est démocratique, plus le pouls de la vie politique des masses est vivant et fort, et plus directe et précise est l'action exercée par elles, en dépit du caractère figé des programmes des partis et du caractère périmé des listes de candidats, etc. Assurément toute institution démocratique, comme toute les institutions humaines d'ailleurs, a ses limites et ses défauts. Mais le remède inventé par Lénine et Trotsky, qui consiste à supprimer la démocratie en général, est pire que le mal qu'il est censé guérir : il obstrue en effet la seule source vivante d'où peuvent sortir les moyens de corriger les insuffisances congénitales des institutions sociales, à savoir la vie politique active, libre, énergique, de larges masses populaires.

Prenons un autre exemple frappant : le suffrage élaboré par le gouvernement des soviets. On ne voit pas très bien quelle portée pratique on lui attribue. De la critique que font Trotsky et Lénine des institutions démocratiques, il ressort qu'ils repoussent en principe les représentations nationales émanant d'élections générales et ne veulent s'appuyer que sur les soviets. Mais alors pourquoi a-t-on proclamé le suffrage universel ? C'est ce qu'on ne voit pas très bien. D'ailleurs, autant que nous sachions, ce suffrage universel n'a jamais été appliqué : on n'a jamais entendu parler d'élections à aucune sorte de représentation populaire faite sur cette base. Il est plus probable qu'il n'est resté qu'un droit théorique, existant uniquement sur le papier, mais, tel qu'il est, il n'en constitue pas moins un produit très remarquable de la théorie bolcheviste de la dictature. Tout droit de vote, comme d'ailleurs tout droit politique, doit être mesuré, non pas d'après des schémas abstraits de justice et autres mots d'ordre tirés de la phraséologie bourgeoise-démocratique, mais d'après les conditions économiques et sociales, pour lesquelles il est fait. Le suffrage élaboré par le gouvernement des soviets est précisément calculé en vue de la période de transition de la forme de société bourgeoise-capitaliste à la forme de société socialiste, en vue de la période de dictature du prolétariat. Conformément à l'interprétation de cette dictature, que représentent Lénine et Trotsky, ce droit n'est accordé qu'à ceux qui vivent de leur propre travail, et refusé aux autres.

Or il est clair qu'un pareil système électoral n'a de sens que dans une société qui est aussi, économiquement, en état de permettre à tous ceux qui veulent travailler de vivre d'une façon digne et convenable de leur propre travail. Est-ce le cas de la Russie actuelle ? Etant donné les difficultés énormes contre lesquelles a à lutter la Russie, séparée du marché mondial et coupée de ses principales sources de matières premières, étant donnés la désorganisation épouvantable de la vie économique, le bouleversement total des rapports de production, par suite des transformations des rapports de propriété dans l'agriculture comme dans l'industrie et le commerce, il est évident qu'un nombre considérable d'existences sont tout à coup déracinées, jetées hors de leur voie, sans aucune possibilité matérielle de trouver dans le mécanisme économique quelque emploi que ce soit pour leur force de travail. Cela ne s'applique pas seulement à la classe des capitalistes et des propriétaires fonciers, mais encore aux larges couches de la classe moyenne et à la classe ouvrière elle-même. Car c'est un fait que l'effondrement de l'industrie a provoqué un reflux en masse du prolétariat des villes à la campagne, où il cherche à s'employer dans l'agriculture. Dans de telles conditions, un suffrage politique qui a pour condition économique l'obligation pour tous de travailler est une mesure absolument incompréhensible. Elle a pour but, dit-on, d'enlever les droits politiques aux seuls exploiteurs. Et tandis que des forces de travail productives sont déracinées en masse, le gouvernement des soviets se voit obligé, au contraire, dans un grand nombre de cas, de remettre pour ainsi dire en ferme l'industrie nationale aux anciens propriétaires capitalistes. De même, en avril 1918, il s'est vu contraint de conclure un compromis avec les coopératives de consommation bourgeoises. En outre, l'utilisation des techniciens bourgeois s'est révélée indispensable. Une autre conséquence de ce phénomène est que des couches croissantes du prolétariat, telles que les gardes rouges, etc., sont entretenues par l'Etat à l'aide des fonds publics. En réalité, ce système prive de leurs droits des couches croissantes de la petite-bourgeoise et du prolétariat, pour lesquelles l'organisation économique ne prévoit aucun moyen d'exercer l'obligation au travail.

Un système électoral, qui fait du droit de vote un produit utopique de l'imagination, sans aucun lien avec la réalité sociale, est une pure absurdité. Et c'est pourquoi ce n'est pas un instrument sérieux de la dictature prolétarienne. C'est un anachronisme, une anticipation de la situation juridique qui pourrait se concevoir dans une économie socialiste déjà réalisée, mais non pas dans la période transitoire de la dictature prolétarienne.

Lorsque toute la classe moyenne, les intellectuels bourgeois et petits-bourgeois, au lendemain de la Révolution d'octobre, boycottaient pendant des mois le gouvernement des soviets paralysaient les communications par chemins de fer, par postes et télégraphes, l'enseignement, l'appareil administratif, se révoltant ainsi contre le gouvernement ouvrier, alors toutes les mesures de pression contre eux, retrait des droits politiques, de moyens d'existence économique, etc., s'imposaient bien entendu pour briser leur résistance avec un poing de fer. C'est en cela que se manifestait justement la dictature socialiste, laquelle ne doit reculer devant aucun moyen de contrainte pour imposer certaines mesures dans l'intérêt de la collectivité. Par contre, un système électoral qui prononce contre de vastes couches de la société une privation générale de droits, qui les met politiquement hors des cadres de la société, alors qu'il est lui-même hors d'état de leur faire économiquement une place à l'intérieur de ces cadres, une privation de droits qui n'est pas une mesure concrète en vue d'un but concret, mais une règle générale d'effet durable, ce n'est pas une nécessité de la dictature, mais une improvisation non viable.

Mais avec cela la question est loin d'être épuisée : nous n'avons pas fait entrer en ligne de compte la suppression des principales garanties démocratiques d'une vie publique saine et de l'activité politique des masses ouvrières : libertés de la presse, d'association et de réunion, qui ont été entièrement supprimées pour tous les adversaires du gouvernement des soviets. Pour justifier la suppression de ces droits, l'argumentation de Trotsky sur la lourdeur des corps élus démocratiques est tout à fait insuffisante. Par contre, c'est un fait absolument incontestable que, sans une liberté illimitée de la presse, sans une liberté absolue de réunion et d'association, la domination des larges masses populaires est inconcevable.

Lénine dit : l'Etat bourgeois est un instrument d'oppression de la classe ouvrière, l'Etat socialiste un instrument d'oppression de la bourgeoisie. C'est en quelque sorte l'Etat capitaliste renversé sur la tête. Cette conception simpliste oublie l'essentiel : c'est que si la domination de classe de la bourgeoisie n'avait pas besoin d'une éducation politique des masses populaires, tout au moins au-delà de certaines limites assez étroites, pour la dictature prolétarienne, au contraire, elle est l'élément vital, l'air sans lequel elle ne peut vivre.

"Grâce à la lutte ouverte et directe pour le pouvoir, les masses laborieuses accumulent en peu de temps une expérience politique considérable, et montent rapidement, dans leur évolution, d'un degré à l'autre."

Ici, Trotsky se réfute lui-même, et réfute en même temps ses propres amis. C'est justement parce que cela est vrai qu'ils ont, en supprimant toute vie publique, obstrué eux-mêmes la source de l'expérience politique et des progrès du développement. Ou faut-il admettre que l'expérience et le développement étaient nécessaires jusqu'à la prise du pouvoir par les bolcheviks, mais qu'à ce moment-là ils avaient atteint leur apogée et devenaient désormais superflus ?(Discours de Lénine : La Russie est plus que mûre pour le socialisme ! ! !)

En réalité, c'est tout le contraire. Précisément les tâches gigantesques auxquelles les bolcheviks se sont attelés avec courage et résolution nécessitaient l'éducation politique des masses la plus intense et une accumulation d'expérience qui n'est pas possible sans liberté politique.

La liberté seulement pour les partisans du gouvernement, pour les membres d'un parti, aussi nombreux soient-ils, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Non pas par fanatisme de la "justice", mais parce que tout ce qu'il y a d'instructif, de salutaire et de purifiant dans la liberté politique tient à cela et perd de son efficacité quand la"liberté" devient un privilège.

La condition que suppose tacitement la théorie de la dictature selon Lénine et Trotsky, c'est que la transformation socialiste est une chose pour laquelle le parti de la révolution a en poche une recette toute prête, qu'il ne s'agit plus que d'appliquer avec énergie. Par malheur- ou, si l'on veut, par bonheur -, il n'en est pas ainsi. Bien loin d'être une somme de prescriptions toutes faites qu'on n'aurait plus qu'à appliquer, la réalisation pratique du socialisme en tant que système économique, juridique et social, est une chose qui reste complètement enveloppée dans les brouillards de l'avenir. Ce que nous possédons dans notre programme, ce ne sont que quelques grands poteaux indicateurs qui montrent la direction générale dans laquelle il faut s'engager, indications d'ailleurs d'un caractère surtout négatif. Nous savons à peu près ce que nous aurons à supprimer tout d'abord pour rendre la voie libre à l'économie socialiste. Par contre, de quelle sorte seront les mille grandes et petites mesures concrètes en vue d'introduire les principes socialistes dans l'économie, dans le droit, dans tous les rapports sociaux, là, aucun programme de parti, aucun manuel de socialisme ne peut fournir de renseignement. Ce n'est pas une infériorité, mais précisément une supériorité du socialisme scientifique sur le socialisme utopique, que le socialisme ne doit et ne peut être qu'un produit historique, né de l'école même de l'expérience, à l'heure des réalisations, de la marche vivante de l'histoire, laquelle. tout comme la nature organique dont elle est en fin de compte une partie, a la bonne habitude de faire naître toujours. avec un besoin social véritable, les moyens de le satisfaire, avec le problème sa solution. Mais s'il en est ainsi, il est clair que le socialisme, d'après son essence même, ne peut être octroyé, introduit par décret. Il suppose toute une série de mesures violentes, contre la propriété, etc. Ce qui est négatif, la destruction, on peut le décréter, ce qui est positif, la construction, on ne le peut pas. Terres vierges. Problèmes par milliers. Seule l'expérience est capable d'apporter les correctifs nécessaires et d'ouvrir des voies nouvelles. Seule une vie bouillonnante, absolument libre, s'engage dans mille formes et improvisations nouvelles, reçoit une force créatrice, corrige elle-même ses propres fautes. Si la vie publique des Etats à liberté limitée est si pauvre, si schématique, si inféconde, c'est précisément parce qu'en excluant la démocratie elle ferme les sources vives de toute richesse et de tout progrès intellectuels. (A preuve les années 1905 et suivantes et les mois de février-octobre 1917.) Ce qui vaut pour le domaine politique vaut également pour le domaine économique et social. Le peuple tout entier doit y prendre part. Autrement le socialisme est décrété, octroyé, par une douzaine d'intellectuels réunis autour d'un tapis vert.

Un contrôle public est absolument nécessaire. Sinon l'échange des expériences n'est possible que dans le cercle fermé des fonctionnaires du nouveau gouvernement. La corruption est inévitable (paroles de Lénine, Bulletin d'informations n°29). La pratique du socialisme exige toute une transformation intellectuelle dans les masses dégradées par des siècles de domination bourgeoise. Instincts sociaux à la place des instincts égoïstes, initiative des masses à la place de l'inertie, idéalisme, qui fait passer par-dessus toutes les souffrances, etc. Personne ne le sait mieux, ne le montre avec plus de force, ne le répète avec plus d'obstination que Lénine. Seulement il se trompe complètement sur les moyens : décrets, puissance dictatoriale des directeurs d'usines, punitions draconiennes, règne de la terreur, autant de moyens qui empêchent cette renaissance. La seule voie qui y conduise, c'est l'école même de la vie publique, la démocratie la plus large et la plus illimitée, l'opinion publique. C'est justement la terreur qui démoralise.

Tout cela ôté, que reste-t-il ? Lénine et Trotsky ont mis à la place des corps représentatifs issus d'élections générales les soviets comme la seule représentation véritable des masses ouvrières. Mais en étouffant la vie politique dans tout le pays, il est fatal que la vie dans les soviets eux-mêmes soit de plus en plus paralysée. Sans élections générales, sans liberté illimitée de la presse et de réunion, sans lutte libre entre les opinions, la vie se meurt dans toutes les institutions publiques, elle devient une vie apparente, où la bureaucratie reste le seul élément actif. C'est une loi à laquelle nul ne peut se soustraire. La vie publique entre peu à peu en sommeil. Quelques douzaines de chefs d'une énergie inlassable et d'un idéalisme sans borne dirigent le gouvernement, et, parmi eux, ceux qui gouvernent en réalité, ce sont une douzaine de têtes éminentes, tandis qu'une élite de la classe ouvrière est convoquée de temps à autre à des réunions, pour applaudir aux discours des chefs, voter à l'unanimité les résolutions qu'on lui présente, au fond par conséquent un gouvernement de coterie - une dictature, il est vrai, non celle du prolétariat, mais celle d'une poignée de politiciens, c'est-à-dire une dictature au sens bourgeois, au sens de la domination jacobine (le recul des congrès des soviets de trois mois à six mois !). Et il y a plus : un tel état de choses doit provoquer nécessairement un ensauvagement de la vie publique : attentats, fusillades d'otages, etc.

L'erreur fondamentale de la théorie Lénine-Trotsky est précisément que, tout comme Kautsky, ils opposent la démocratie à la dictature. "Dictature ou démocratie", ainsi se pose la question pour les bolcheviks comme pour Kautsky. Ce dernier se prononce bien entendu pour la démocratie, et même pour la démocratie bourgeoise, puisqu'il l'oppose à la transformation socialiste Lénine-Trotsky se prononcent au contraire pour la dictature d'une poignée de personnes, c'est-à-dire pour la dictature selon le modèle bourgeois. Ce sont là deux pôles opposés, tout aussi éloignés l'un et l'autre de la véritable politique socialiste. Le prolétariat, une fois au pouvoir, ne peut, suivant le bon conseil de Kautsky, renoncer à la transformation socialiste sous prétexte que "le pays n'est pas mûr" et se vouer à la seule démocratie, sans se trahir lui-même et sans trahir en même temps l'Internationale et la révolution. Il a le devoir et l'obligation, justement, de se mettre immédiatement, de la façon la plus énergique, la plus inexorable, la plus brutale, à l'application des mesures socialistes, et, par conséquent, d'exercer la dictature, mais une dictature de classe, non celle d'un parti ou d'une clique, dictature de classe, c'est-à-dire avec la publicité la plus large, la participation la plus active, la plus illimitée, des masse populaires, dans une démocratie complète. "En tant que marxistes, nous n'avons jamais été idolâtres de la démocratie formelle", écrit Trotsky. Assurément, nous n'avons jamais été idolâtres de la démocratie formelle. Mais du socialisme et du marxisme non plus, nous n'avons jamais été idolâtres. S'ensuit-il pour cela que nous ayons le droit, à la façon de Cunow-Lensch-Parvus de jeter au rancart le socialisme ou le marxisme quand ils nous gênent? Trotsky et Lénine sont la négation vivante de cette question. Nous n'avons jamais été idolâtres de la démocratie formelle, cela ne veut dire qu'une chose : nous avons toujours distingué le noyau social de la forme politique de la démocratie bourgeoise, nous avons toujours démasqué le dur noyau d'inégalité et de servitude sociales qui se cache sous la douce enveloppe de l'égalité et de la liberté formelles, non pour la rejeter, mais pour inciter la classe ouvrière à ne pas se contenter de l'enveloppe, tout au contraire à conquérir le pouvoir politique pour la remplir d'un contenu social nouveau. La tâche historique qui incombe au prolétariat, une fois au pouvoir, c'est de créer, à la place de la démocratie bourgeoise, la démocratie socialiste, et non pas de supprimer toute démocratie. Mais la démocratie socialiste ne commence pas seulement en terre promise, quand aura été créée l'infrastructure de l'économie socialiste, à titre de cadeau de Noël pour le bon peuple qui aura entre-temps fidèlement soutenu la poignée de dictateurs socialistes. La démocratie socialiste commence avec la destruction de l'hégémonie de classe et la construction du socialisme. Elle n'est pas autre chose que la dictature du prolétariat.

Parfaitement : dictature ! Mais cette dictature consiste dans la manière d'appliquer la démocratie, non dans son abolition, dans des interventions énergiques, résolues, dans les droits acquis et les rapports économiques de la société bourgeoise, sans lesquelles la transformation socialiste ne peut être réalisée. Mais cette dictature doit être l'œuvre de la classe et non d'une petite minorité dirigeante, au nom de la classe, autrement dit, elle doit sortir pas à pas de la participation active des masses, être sous leur influence directe, soumise au contrôle de l'opinion publique, produit de l'éducation politique croissante des masses populaires.

Et c'est certainement ainsi que procéderaient les bolcheviks, s'ils ne subissaient pas l'effroyable pression de la guerre mondiale, de l'occupation allemande, de toutes les difficultés énormes qui s'y rattachent, qui doivent nécessairement défigurer toute politique socialiste animée des meilleures intentions et s'inspirant des plus beaux principes.

Un argument très net en ce sens est fourni par l'emploi si abondant de la terreur par le gouvernement des soviets, et notamment au cours de la période qui a commencé après l'attentat contre l'ambassadeur allemand. Cette vérité banale que les révolutions ne sont pas baptisées à l'eau de rose est en soi assez insuffisante.

Tout ce qui se passe en Russie s'explique parfaitement : c'est une chaîne inévitable de causes et d'effets dont les points de départ et d'arrivée sont la carence du prolétariat allemand et l'occupation de la Russie par l'impérialisme allemand. Ce serait exiger de Lénine et de ses amis une chose surhumaine que de leur demander encore, dans des conditions pareilles, de créer, par une sorte de magie, la plus belle des démocraties, la dictature du prolétariat la plus exemplaire et une économie socialiste florissante. Par leur attitude résolument révolutionnaire, leur énergie sans exemple et leur fidélité inébranlable au socialisme international, ils ont vraiment fait tout ce qu'il était possible de faire dans des conditions si terriblement difficiles. Le danger commence là où, faisant de nécessité vertu, ils créent une théorie de la tactique que leur ont imposée ces conditions fatales, et veulent la recommander au prolétariat international comme le modèle de la tactique socialiste. De même que, par là, ils s'exposent eux-mêmes tout à fait inutilement et placent leur véritable et incontestable mérite historique sous le boisseau de fautes imposées par la nécessité, ils rendent aussi au socialisme international, pour l'amour duquel ils ont lutté et souffert, un mauvais service quand ils prétendent lui apporter comme des idées nouvelles toutes les erreurs commises en Russie sous la contrainte de la nécessité, qui ne furent au bout du compte que des conséquences de la faillite du socialisme international dans cette guerre mondiale.

Les socialistes gouvernementaux d'Allemagne peuvent bien crier que la domination des bolcheviks en Russie n'est qu'une caricature de dictature du prolétariat. Qu'elle l'ait été ou non, ce ne fut précisément que parce qu'elle était une conséquence de l'attitude du prolétariat allemand, laquelle n'était pas autre chose qu'une caricature de lutte de classes. Nous vivons tous sous la loi de l'histoire, et l'ordre socialiste ne peut précisément s'établir qu'internationalement. Les bolcheviks ont montré qu'ils peuvent faire tout ce qu'un parti vraiment révolutionnaire peut faire dans les limites des possibilités historiques. Qu'ils ne cherchent pas à faire des miracles. Car une révolution prolétarienne modèle et impeccable dans un pays isolé, épuisé par la guerre, étranglé par l'impérialisme, trahi par le prolétariat international, serait un miracle. Ce qui importe, c'est de distinguer dans la politique des bolcheviks l'essentiel de l'accessoire, la substance de l'accident. Dans cette dernière période, où nous sommes à la veille des luttes décisives dans le monde entier, le problème le plus important du socialisme est précisément la question brûlante du moment : non pas telle ou telle question de détail de la tactique, mais la capacité d'action du prolétariat, la combativité des masses, la volonté de réaliser le socialisme. Sous ce rapport, Lénine, Trotsky et leurs amis ont été les premiers qui aient montré l'exemple au prolétariat mondial; ils sont jusqu'ici encore les seuls qui puisent s'écrier avec Hutten : "J'ai osé !"

C'est là ce qui est essentiel, ce qui est durable dans la politique des bolcheviks. En ce sens, il leur reste le mérite impérissable d'avoir, en conquérant le pouvoir et en posant pratiquement le problème de la réalisation du socialisme, montré l'exemple au prolétariat international, et fait faire un pas énorme dans la voie du règlement de comptes final entre le Capital et le Travail dans le monde entier. En Russie, le problème ne pouvait être que posé. Et c'est dans ce sens que l'avenir appartient partout au "bolchevisme". »

[Rosa Luxemburg, La révolution russe, 1918]

LE CENTENAIRE D'UN CRIME

Il y a 100 ans, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht et d'autres «Spartakistes» étaient assassinés par des militaires au service de la contre-révolution, les «Corps-Francs».

Cela se passait dans le cadre d'une «démocratie (bourgeoise) constitutionnelle», sous l'égide d'un gouvernement dirigé par le SPD -le Parti Social-Démocrate Allemand, fondé en 1875 du vivant de Karl Marx et Friedrich Engels !-.

Rosa Luxemburg fut une militante éminente de ce parti avant la première guerre mondiale, et était à cette époque la principale figure de son aile gauche.

L'écrasement de la «Révolution allemande», tant attendue par les Bochéviks qui voulaient briser leur isolement et attendaient d'autres victoires révolutionnaires en Europe et dans le monde, fut un moment tragique dans l'histoire du Mouvement ouvrier. Et ce revers sanglant favorisa la victoire ultérieure du nazisme, avec toutes les conséquences terribles qui en découlèrent...

Il existe naturellement une vaste bibliographie concernant Rosa, qu'il serait fastidieux de détailler ici.

Signalons, parmi les ouvrages les plus récents, le livre de Michael Löwy (Rosa Luxemburg, L'étincelle incendiaire, Le Temps des Cerises, Montreuil, 2018) qui regroupe quelques uns des principaux essais qu'il lui a consacrés au cours des dernières décennies...

00:25 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

11 janvier 2019

Emploi : 2019 commence sur une fausse note !

Nouvelle vague de départs chez Proximus (ex-Belgacom) !

Nouvelle vague de départs chez Proximus (ex-Belgacom) !

Ce n'est pas la première et l'on doute que ce soit la dernière !

Cette fois, 1.900 membres du personnel devraient perdre leur job dans les prochains mois, alors que le niveau de l'emploi n'a cessé de dégringoler depuis 3 décennies : fin des années 80, l'ancienne RTT employait près de 30.000 personnes ; aujourd'hui, il en reste un peu plus de 13.000 !

Cette tendance lourde, connue de tous, n'a toutefois pas empêché l'expression de réactions incrédules de nombreux «acteurs politiques» qui répètent en boucle, dans les médias, n'avoir «rien vu venir», alors que l'Etat est toujours l'actionnaire majoritaire de l'opérateur historique des télécommunications ! Bien entendu, la menace de «licenciements secs» dans une société anonyme «de droit public», en pleine année électorale, n'est vraiment pas un timing idéal pour les partis qui se sont succédé au pouvoir et qui portent une responsabilité dans la «libéralisation» du secteur et le processus de privatisation de l'entreprise !

Et dans la galaxie syndicale ? Pas mieux ! CSC-Transcom et CGSP-Telecoms ont d'abord affiché leur surprise, avant d'exiger des «éclaircissements» du top management de Proximus dans le cadre de l'ouverture d'une «concertation». Sous la pression de leurs affiliés mécontents, les «organisations syndicales représentatives» appellent finalement à la grève ce mardi 15 janvier, le jour même où ils devraient rencontrer la direction pour déterminer... un calendrier de négociations !

Du côté patronal, on a eu droit aux couplets traditionnels sur les «évolutions technologiques» (en l'occurrence ici, le «digital»), la «concurrence de plus en  plus rude», ou les contraintes économiques de la globalisation financière, toutes «réalités» qui rendraient indispensables une restructuration supplémentaire, rebaptisée pour la circonstance «transformation» ! La créativité des «communicants» n'a décidément pas de limites...

plus rude», ou les contraintes économiques de la globalisation financière, toutes «réalités» qui rendraient indispensables une restructuration supplémentaire, rebaptisée pour la circonstance «transformation» ! La créativité des «communicants» n'a décidément pas de limites...

Bref, chaque intervenant connaît sa partition, et au delà d'une phase transitoire nécessaire à la gestion du choc social, surtout pour les principaux intéressés, tous espèrent sans doute engager une discussion afin de pouvoir adopter un «plan social» qui permettra de dégager sans trop de remous le personnel ciblé : les agents statutaires, âgés et qui n'ont pas les qualifications suffisantes pour affronter les métamorphoses du monde numérisé ! Gageons que l'accent sera mis sur le «volontariat», tant en matière de reconversions internes que de départs, sous une forme ou une autre : congé préalable à la retraite, pré-pension ou pension, voire réorientation vers d'autres entreprises ou administrations. Mais il n'est toutefois pas assuré que cet exercice suffise à éviter la distribution de C4. De toutes les façons, quelles que soient les modalités négociées, il y aura des pertes d'emplois !

Ce scénario-catastrophe s'inscrit sans surprise dans une triste continuité, que d'aucuns feignent d'ignorer ou d'oublier.

L'occasion de rafraîchir les éventuelles mémoires défaillantes.

-

21 Mars 1991 : la «loi sur l’autonomie de gestion des entreprises publiques» est adoptée. Le ver de la libéralisation et de la privatisation entre alors dans le fruit des «entreprises publiques autonomes» ainsi créées. Elle répond aux directives d'une l'Union européenne désireuse de briser les «monopoles du secteur public». Les dirigeants syndicaux de l’époque réagissent de manière timorée, quand ils ne se réjouissent pas de cette modification législative qui, à leurs yeux, ne peut que renforcer ces entreprises qui seront confrontées à une concurrence impitoyable.

-

1992-1994 : Belgacom voit officiellement le jour et les premiers changements internes importants ne tardent pas. Un système d’évaluation des agents est notamment introduit dans le cadre d’un statut administratif aménagé, qui favorise un processus «d’individualisation» pénalisant pour la solidarité entre membres du personnel. Cette «réforme» passe également comme une lettre à la poste, sans réelle opposition syndicale.

-

1994-1995 : la fameuse opération de « consolidation stratégique », c'est-à-dire la demi-privatisation de Belgacom ! Les trois syndicats publient l’un ou l’autre communiqué de presse, leurs porte-parole livrent quelques commentaires dubitatifs aux journalistes, mais ils ne mobilisent pas contre ce coup de force. Cette attitude passéiste va laisser des traces : la brèche est désormais ouverte pour une privatisation plus vaste de l’entreprise. Les travailleurs ont subi un revers décisif, sans combattre.

-

1996 : le plan «Turbo». Belgacom est découpée en « business unit » et en « centres de profit » ; la « culture d’entreprise » privée devient hégémonique. Ce découpage, et la dispersion du personnel qui en découle, annoncent des restructurations majeures. Ici aussi le sommet des organisations syndicales ne réagit pas. Au contraire : il est confirmé, avec son accord tacite, l'arrêt du recrutement de travailleurs statutaires (il n’y a jamais eu la moindre action précise pour s’opposer à cette décision, même pas une pétition ou une «minute de silence»…) !

-

1997 : le plan PTS (People, Teams and Skills – «des personnes, des équipes et des compétences» !) est avalisé et se solde par 6.000 pertes d’emplois et 6.000 réaffectations internes des désormais «collaborateurs». Avec l’appui unanime du front commun syndical, alors que l’entreprise accumule de plantureux bénéfices et ne connaît aucune difficulté financière ! La mesure est décrétée «socialement acceptable», même si 6.000 suppressions de postes de travail représentent la disparition de 6.000 possibilités de trouver un débouché professionnel pour les nombreux chômeurs. La rhétorique syndicale sur la «priorité absolue à l’emploi» perd beaucoup de sa crédibilité ! D'autant qu'accepter un recul massif du volume des effectifs revient à accepter la conception mortifère de l'emploi comme « variable d'ajustement » pour des entreprises exclusivement en quête de rentabilité financière !

-

1999 : un nouveau statut syndical est ratifié par le SLFP et la CGSP, le syndicat majoritaire de l'époque. Pourtant, ce statut brade l’autonomie des syndicalistes, limite leur liberté d’action, et renforce les possibilités d’ingérence du management de l’entreprise dans la vie des organisations syndicales. La CSC, pour sa part, ne cautionne pas. Mais, concrètement, elle n’entreprend rien pour mettre en échec la manœuvre.

-

2001 : encore un nouveau plan, baptisé en toute simplicité… BeST. Le couvert est remis et les syndicats acceptent 4.000 nouvelles pertes d’emplois et 3.000 reconversions forcées supplémentaires, lesquelles vont encore générer un peu plus de souffrance au travail, et beaucoup de désarroi parmi le personnel de l’entreprise. Une diminution des «coûts salariaux» qui dopera encore plus les résultats financiers de Belgacom.

-

2004 : boum badaboum, voici l’entrée en Bourse de Belgacom, une opération qui bénéficie du plein soutien du gouvernement à participation socialiste. Les syndicats prennent acte, se limitant à critiquer certains aspects de cette décision, et en prenant soin de ne pas décréter la moindre action ! Les boursicoteurs, eux, se réjouissent sans retenue de cette décision (attendue de longue date !), censée renforcer la «bonne santé financière» du Bel 20…

-

2005 : l’état-major du front commun syndical, une nouvelle fois uni pour la circonstance, fréquente assidûment le cabinet du ministre des entreprises publiques, Johan Vanden Lanotte, pour négocier un … enième plan de départs ! Il est notamment prévu de mettre en «disponibilité structurelle» des agents statutaires, alors en difficulté, et de licencier purement et simplement leurs collègues contractuels placés en «réaffectation de longue durée». Seule la CSC finira par s’y opposer, suite au veto massif de ses militants. Après plusieurs journées de grève, elle introduira une série de recours devant le Conseil d’Etat, et elle obtiendra tardivement gain de cause. Belgacom devra donc réintégrer le personnel statutaire banni, mais pas les contractuels qui auront bel et bien perdu leur emploi !

-

2006-2010 : des conventions collectives, qui ne rencontrent pourtant pas les exigences syndicales énumérées dans les différents cahiers revendicatifs, entre autre en matière d’augmentations salariales substantielles, sont néanmoins signées. Par ailleurs, la politique de dégagement de l’emploi se poursuit avec l’adoption de nouveaux «projets» : le «tutorat», qui a pour ambition «d’encourager» 3.000 salariés à mettre prématurément un point final à leur carrière (dès l’âge de 58 ans !) ; et la promotion tapageuse de la «mobilité fédérale» (départ définitif vers la fonction publique) destinée à séduire quelques centaines d’autres agents fatigués d’être en permanence malmenés. Toutes celles et tous ceux qui partent ne sont pas remplacés. Un principe admis sans difficulté par les trois syndicats qui, pour montrer leur bonne volonté, marquent par la suite leur accord sur un nouveau statut régressif pour l’activité syndicale !

-

2011-2016 : de nouvelles CCT au rabais qui confirment le blocage de facto des salaires, accordent des « avantages» qui ne coûtent guère à l’entreprise, planifient de nouveaux reculs des droits syndicaux et, cerise sur le gâteau, en mars-avril 2016 la signature d'un nouveau «plan de départs», sans aucune exigence en terme de compensation des personnes optant pour un «congé préalable à la retraite».

On le constate, la déflagration de cette semaine s'inscrit dans une longue trajectoire socialement régressive. Laquelle n'a cessé d'affaiblir les travailleurs et leurs organisations tout au long de cette période.

Malgré un rapport de force dégradé, il n'existe cependant d'autre choix que de lutter, car un nouveau recul entraînerait immanquablement la préparation de nouvelles mesures d'économies sur les «coûts du travail» et, dès lors, sur le dos de travailleurs qui ne cessent pourtant d'être bousculés depuis un gros quart de siècle !

Quelles devraient être les revendications prioritaires ?

Quelles devraient être les revendications prioritaires ?

Quelques suggestions :

-

L'emploi ne peut plus être une «variable d'ajustement» pour des actionnaires avides de dividendes élevés, en ce y compris l'actionnaire «Etat» ; il ne peut plus être sacrifié sur l'autel de la course au profit maximal et il doit maintenant être entièrement préservé.

-

Par conséquent, chaque départ «naturel» (pension, décès, ...), -ou, le cas échéant, dans le cadre de dispositions complémentaires pour un départ anticipé du personnel âgé-, doit être compensé par l'embauche d'un(e) chômeur(se).

-

Les gains de productivité, acquis notamment grâce aux avancées technologiques, doivent permettre une réduction généralisée du temps de travail, sans perte de revenu. La semaine de 32 heures pour toutes et tous !

-

Une formation continue et de qualité pour tous les membres du personnel, sans exception.

-

Pour contrer les risques de division entre salariés, il faut en revenir au recrutement d'agents statutaires et accorder à tous les contractuels ce statut plus protecteur. Il ne peut y avoir d'entreprises publiques sans personnel sous statut public !

-

Un meilleur partage de la richesse produite par les travailleurs, par le biais de conventions collectives axées -entre autre- sur une revalorisation salariale structurelle.

Mais naturellement, il appartient maintenant aux membres du personnel concerné -et à eux seuls- de prendre position et de définir une ligne de conduite pour l'avenir.

22:53 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |