04 mars 2018

Marx dans le texte (5)

Venons-en maintenant aux oracles du « Prussien » [Arnold Ruge] à propos des ouvriers allemands.

« Les Allemands pauvres » raille-t-il « ne sont pas plus astucieux que les pauvres allemands ; c’est-à-dire : ils ne voient nulle part au delà de leur foyer, de leur fabrique, de leur district ; toute la question a été jusqu’à maintenant délaissée par l’âme politique qui pénètre tout. »

Pour pouvoir établir une comparaison entre la situation des ouvriers allemands et la situation des ouvriers français et anglais, le « Prussien » aurait dû comparer la première forme, le début du mouvement ouvrier en France et en Angleterre, avec le mouvement débutant actuellement en Allemagne. Il néglige cela. Son raisonnement aboutit donc à une trivialité dans le genre de celle-ci, l’industrie allemande est encore moins développée que l’industrie anglaise, ou un mouvement à ses débuts ne ressemble pas à un mouvement en cours de développement. Il voulait parler de la particularité du mouvement ouvrier allemand. Il ne souffle pas mot de tout cela.

Que le « Prussien » se place au point de vue exact. Il trouvera que pas un seul des soulèvements ouvriers en France ou en Angleterre n’a présenté de caractère aussi théorique, aussi conscient, que la révolte des tisserands silésiens.

Qu’on se rappelle d’abord la chanson des tisserands, ce hardi mot d’ordre de guerre, où il n’est même pas fait mention du foyer, de la fabrique, du district, mais où le prolétariat clame immédiatement, de façon brutale, frappante, violente et tranchante, son opposition à la société de la propriété privée. Le soulèvement silésien commence précisément par là où finissent les insurrections ouvrières anglaises et françaises, avec la conscience de ce qu’est l’essence du prolétariat. L’action même a ce caractère de supériorité. On ne détruisit pas seulement les machines, ces rivales de l’ouvrier, mais encore les livres de commerce, les titres de propriété ; et tandis que les autres mouvements ne sont d’abord dirigés que contre le patron industriel, l’ennemi visible, ce mouvement se tourne également contre le banquier, l’ennemi caché. Enfin, pas un soulèvement ouvrier anglais n’a été conduit avec autant de vaillance, de supériorité et d’endurance.

En ce qui concerne la culture des ouvriers allemands en général, ou leur aptitude à se cultiver, je rappellerai les écrits géniaux de Weitling qui, au point de vue théorique, dépassent même, souvent, les ouvrages de Proudhon, tout en y étant bien inférieurs quant à l’exécution. Où donc la bourgeoisie — y compris ses philosophes et ses savants — peut-elle nous présenter — au sujet de l’émancipation bourgeoise, de l’émancipation politique — un ouvrage comparable à celui de Weitling (...) ?

Que l’on compare la médiocrité mesquine et prosaïque de la littérature politique allemande avec ce début littéraire énorme et brillant des ouvriers allemands. Que l’on compare cette gigantesque chaussure d’enfant du prolétariat avec la chaussure politique éculée et naniforme de la bourgeoisie allemande, et l’on devra prédire une forme athlétique à la cendrillon allemande. On doit admettre que le prolétariat anglais en est l’économiste et le prolétariat français le politicien. On doit admettre que l’Allemagne possède autant une vocation classique pour la révolution sociale qu’une incapacité pour une révolution politique. Car de même que l’impuissance de la bourgeoisie allemande est l’impuissance politique de l’Allemagne, les aptitudes du prolétariat allemand — sans parler même de la théorie allemande — sont les aptitudes sociales de l’Allemagne. La disproportion entre le développement politique et le développement philosophique de l’Allemagne n’a rien d’anormal ; c’est une disproportion nécessaire. Ce n’est que dans le socialisme qu’un peuple philosophique peut trouver sa pratique adéquate ; ce n’est donc que dans le prolétariat qu’il peut trouver l’élément actif de sa libération.

Mais, en ce moment, je n’ai pas le temps, ni l’envie d’expliquer au « Prussien » le rapport de la « société allemande » au bouleversement social et de dégager de ce rapport, d’une part la faible réaction de la bourgeoisie allemande contre le socialisme, et d’autre part les aptitudes excellentes du prolétariat allemand pour le socialisme. Les premiers éléments pour l’intelligence de ce phénomène, il les trouvera dans mon Introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel (Annales franco-allemandes).

L’intelligence des Allemands pauvres est donc en raison inverse de l’intelligence des pauvres allemands. Mais les publics, aboutissent, par cette activité formelle à un contenu renversé, tandis que, de son côté, le contenu renversé impose, de nouveau, à la forme le cachet de la trivialité. Aussi la tentative du « Prussien » — dans une occasion comme celle des événements de la Silésie- de procéder sous forme d’antithèses — l’a conduit à la plus grande antithèse avec la vérité. L’unique tâche d’un homme qui pense et aime la vérité consistait — en face de la première explosion du soulèvement ouvrier de Silésie — non à jouer au maître d’école mais plutôt à étudier le caractère qui lui est propre. Pour cela il faut avant tout une certaine perspicacité scientifique et un certain amour des hommes, tandis que pour l’autre opération une phraséologie tout prête, immergée dans un creux égoïsme, suffit amplement.

Pourquoi le « Prussien » juge-t-il avec tant de mépris les ouvriers allemands ? Parce qu’à son avis « toute la question » — c’est-à-dire la question de la misère des ouvriers allemands — est « jusqu’à maintenant » délaissée « par l’âme politique qui pénètre tout ».

(...)

Que notre « Prussien » nous permette d’abord une remarque sur son style. Son antithèse est incomplète. Dans la première moitié il est dit : la misère engendre l’intelligence, et dans la seconde : l’intelligence politique découvre les racines de la misère sociale. La simple intelligence de la première moitié de l’antithèse devient, dans la seconde moitié, l’intelligence politique, comme la simple misère de la première moitié de l’antithèse devient, dans la seconde moitié, la misère sociale. Pourquoi notre orfèvre en style a-t-il ordonné si inégalement les deux moitiés de l’antithèse ? Je ne crois pas qu’il s’en soit rendu compte. Je vais interpréter son instinct véritable. Si le « Prussien » avait écrit : « la misère sociale engendre l’intelligence politique, et l’intelligence politique découvre la racine de la misère sociale », le non-sens de cette antithèse n’aurait pu échapper à aucun lecteur impartial. Chacun se serait demandé d’abord pourquoi l’anonyme ne joint pas l’intelligence sociale à la misère sociale et l’intelligence politique à la misère politique, comme le réclame la plus simple logique. Au fait, maintenant !

Il est tellement faux que la misère sociale engendre l’intelligence politique, que c’est tout au contraire le bien-être social qui produit l’intelligence politique. L’intelligence politique est une spiritualiste ; elle est donnée à celui qui possède déjà, à celui qui est douillettement installé.

(...)

Nous avons déjà démontré au « Prussien » à quel point l’intelligence politique est incapable de découvrir la source de la misère sociale. Ajoutons encore un mot, au sujet de sa manière de voir. Le prolétariat, du moins au début du mouvement, gaspille d’autant plus ses forces dans des émeutes inintelligentes, inutiles et étouffées dans le sang, que l’intelligence politique du peuple est plus développée, plus générale. Parce qu’il pense dans la forme politique, il aperçoit la raison de tous les abus dans la volonté, tous les moyens d’y remédier dans la violence et le renversement d’une forme d’Etat déterminée. Exemple : les premières explosions du prolétariat français. Les ouvriers de Lyon croyaient ne poursuivre que des buts politiques, n’être que des soldats de la république, alors qu’ils étaient en réalité des soldats du socialisme. C’est ainsi que leur intelligence politique masquait la racine de la misère sociale, faussait chez eux la compréhension de leur véritable but ; c’est ainsi que leur intelligence politique trompait leur instinct social.

Mais si le « Prussien » s’attend à ce que la misère engendre l’intelligence, pourquoi associe-t-il : «étouffement dans le sang» et « étouffements dans l’incompréhension » ? Si la misère en général est un moyen, la misère sanglante est un moyen très aigu d’engendrer l’intelligence. Le « Prussien » devait donc dire : l’étouffement dans le sang étouffera l’inintelligence et procurera à l’intelligence un souffle nécessaire.

Le « Prussien » prophétise l’étouffement des émeutes qui éclatent dans l’ « isolement funeste des hommes de l’être collectif et dans la séparation de leurs idées vis-à-vis des principes sociaux ».

Nous avons montré que, dans l’explosion de l’émeute silésienne, il n’y avait nullement séparation des idées et des principes sociaux. Nous n’avons donc plus à nous occuper que de l’ « isolement funeste des hommes de l’être collectif ». Par être collectif, il faut entendre ici l’être collectif politique, l’être de l’Etat (Staatswesen). C’est le vieux refrain de l’Allemagne non politique.

Mais toutes les émeutes, sans exception, n’éclatent-elles pas dans l’isolement funeste des hommes de l’être collectif ? Toute émeute ne présuppose-t-elle pas nécessairement cet isolement ? La Révolution de 1789 aurait-elle pu avoir lieu sans cet isolement funeste des bourgeois français de l’être collectif ? Elle était précisément destinée à supprimer cet isolement.

Mais l’être collectif dont le travailleur est isolé est un être collectif d’une tout autre réalité, d’une tout autre ampleur que l’être politique. L’être collectif dont le sépare son propre travail, est la vie même, la vie physique et intellectuelle, les mœurs humaines, l’activité humaine, la jouissance humaine, l’être humain. L’être humain est le véritable être collectif des hommes. De même que l’isolement funeste de cet être est incomparablement plus universel, plus insupportable, plus terrible, plus rempli de contradictions que le fait d’être isolé de l’être collectif politique ; de même la suppression de cet isolement — et même une réaction partielle, un soulèvement contre cet isolement — a une ampleur beaucoup plus infinie, comme l’homme est plus infini que le citoyen et la vie humaine que la vie politique. L’émeute industrielle si partielle soit-elle, renferme en elle une âme universelle. L’émeute politique si universelle soit-elle, dissimule sous sa forme colossale un esprit étroit.

Le « Prussien » termine dignement son article par cette phrase : «Une révolution sociale sans âme politique (c’est-à-dire sans compréhension organisatrice opérant au point de vue de la totalité) est impossible.»

Nous l’avons vu : quand bien même elle ne se produirait que dans un seul district industriel, une révolution sociale se place au point de vue de la totalité, parce qu’elle est une protestation de l’homme contre la vie déshumanisée, parce qu’elle part du point de vue de chaque individu réel, parce que l’être collectif dont l’individu s’efforce de ne plus être isolé est le véritable être collectif de l’homme, l’être humain. Au contraire, l’âme politique d’une révolution consiste dans la tendance des classes sans influence politique de supprimer leur isolement vis-à-vis de l’être de l’Etat et du pouvoir. Leur point de vue est celui de l’Etat, d’une totalité abstraite qui n’existe que par la séparation de la vie réelle, qui serait impensable sans la contradiction organisée entre l’idée générale et l’existence individuelle de l’homme. Conformément à sa nature limitée et ambiguë, une révolution à âme politique organise donc une sphère dominante dans la société, aux dépens de la société.

Nous allons dire au « Prussien » ce qu’est une «révolution sociale à âme politique» ; nous lui révélerons le secret de son incapacité à s’élever avec ses beaux discours, au-dessus du point de vue politique borné.

Une révolution « sociale » à âme politique est : ou bien un non-sens complexe, si le «Prussien» comprend par révolution sociale une révolution «sociale» opposée à une révolution politique, et prête néanmoins à la révolution sociale une âme politique au lieu d’une âme sociale ; ou bien une simple paraphrase de ce qu’on appelait d’ordinaire une « révolution politique » ou une « révolution tout court ». Toute révolution dissout l’ancienne société : en ce sens, elle est sociale. Toute révolution renverse l’ancien pouvoir : en ce sens, elle est politique.

Que notre « Prussien » choisisse entre la paraphrase et le non-sens ! Mais, autant une révolution sociale à âme politique est paraphrastique ou absurde, autant une révolution politique à âme sociale est quelque chose de rationnel. La révolution en général, — le renversement du pouvoir existant et la dissolution des anciens rapports- est un acte politique. Mais, sans révolution, le socialisme ne peut se réaliser. Il a besoin de cet acte politique, dans la mesure où il a besoin de destruction et de dissolution. Mais là où commence son activité organisatrice, et où émergent son but propre, son âme, le socialisme rejette son enveloppe politique.

Il nous a fallu tout ce long développement pour déchirer le tissu d’erreurs dissimulées dans une seule colonne de journal. Les lecteurs ne peuvent tous avoir la culture et le temps pour se rendre compte d’une telle charlatanerie littéraire. Le « Prussien » anonyme n’a-t-il donc pas l’obligation, vis-à-vis de son public de lecteurs, de commencer par renoncer à toute élucubration littéraire dans le domaine politique et social, comme aux déclamations sur la situation allemande, et de se mettre plutôt à l’étude consciencieuse de son propre état ?

[Gloses critiques marginales à l’article : « Le roi de Prusse et la réforme sociale par un Prussien», Vorwärts ! N° 64, 10 août 1844]

(...) Vous avez -j'ignore si c'est délibérément- donné dans ces écrits un fondement philosophique au socialisme, et c'est dans cet esprit que les communistes ont tout de suite compris ces travaux. L'unité entre les hommes et l'humanité, qui repose sur les différences réelles entre les hommes, le concept de genre humain ramené du ciel de l'abstraction à la réalité terrestre, qu'est-ce sinon le concept de société.

(...)

C'est un phénomène remarquable de voir que, à l'inverse du 18ème siècle, la religiosité est devenue le fait des classes moyennes et de la classe supérieure, alors que par contre l'irreligion -j'entends par là celle de l'homme, qui se sent homme véritablement- est devenue l'apanage du prolétariat français. Il faudrait que vous ayez assisté à une des réunions d'ouvriers français pour pouvoir croire à la fraîcheur juvénile, à la noblesse qui se manifestent chez ces ouvriers éreintés. Le prolétaire anglais fait aussi des progrès gigantesques, mais il lui manque le caractère cultivé des Français. Mais je ne dois pas oublier de souligner les mérites des ouvriers allemands en Suisse, à Londres, à Paris sur le plan théorique. Seulement l'ouvrier allemand reste encore trop ouvrier.

[Lettre de Karl Marx à Ludwig Feuerbach, 11 août 1844]

En quoi consiste l’aliénation du travail ?

D’abord, dans le fait que le travail est extérieur à l’ouvrier, c’est-à-dire qu’il n’appartient pas à son essence, que donc, dans son travail, celui-ci ne s’affirme pas mais se nie, ne se sent pas à l’aise, mais malheureux, ne déploie pas une libre activité physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. En conséquence, l’ouvrier n’a le sentiment d’être auprès de lui-même qu’en dehors du travail et, dans le travail, il se sent en dehors de soi. Il est comme chez lui, quand il ne travaille pas et, quand il travaille, il ne se sent pas chez lui. Son travail n’est donc pas volontaire, mais contraint, c’est du travail forcé. Il n’est donc pas la satisfaction d’un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. Le caractère étranger du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu’il n’existe pas de contrainte physique ou autre, le travail est fui comme la peste. Le travail extérieur, le travail dans lequel l’homme s’aliène, est un travail de sacrifice de soi, de mortification. Enfin, le caractère extérieur à l’ouvrier du travail apparaît dans le fait qu’il n’est pas son bien propre, mais celui d’un autre, qu’il ne lui appartient pas, que dans le travail l’ouvrier ne s’appartient pas lui-même, mais appartient à un autre. De même que, dans la religion, l’activité propre de l’imagination humaine, du cerveau humain et du cœur humain, agit sur l’individu indépendamment de lui, c’est-à-dire comme une activité étrangère divine ou diabolique, de même l’activité de l’ouvrier n’est pas son activité propre. Elle appartient à un autre, elle est la perte de soi-même.

On en vient donc à ce résultat que l’homme (l’ouvrier) ne se sent plus librement actif que dans ses fonctions animales, manger, boire et procréer, tout au plus encore dans l’habitation, qu’animal. Le bestial devient l’humain et l’humain devient le bestial.

[Manuscrits de 1844]

13:39 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

18 février 2018

Vitalité de Marx

Marx, le coup de jeune

Ce numéro «hors-série» de l'Humanité reprend une trentaine de contributions qui alimenteront à coup sûr les débats autour du révolutionnaire allemand, né il y a près de 200 ans.

Ce numéro «hors-série» de l'Humanité reprend une trentaine de contributions qui alimenteront à coup sûr les débats autour du révolutionnaire allemand, né il y a près de 200 ans.

Des textes relativement brefs qui laissent parfois le lecteur sur sa faim mais qui constituent autant d'invitations à aller plus loin, en premier lieu à lire et à relire Marx lui-même.

Au fil des pages, on retrouve ainsi les belles plumes d'Etienne Balibar, Jacques Bidet, Jean-Numa Ducange, Isabelle Garo, Raymond Huard, Michael Löwy, Yvon Quiniou et quelques autres excellents connaisseurs de l'oeuvre de l'auteur du Capital.

Inutile d'entrer ici dans le détail de tous ces apports. Je me contenterai d'épingler l'entretien accordé par le doyen Lucien Sève qui, à 92 ans, n'a rien perdu de sa verve ni de sa pertinence [1].

Pour lui, «le coup de jeune» du célèbre barbu, suite notamment au beau film de Raoul Peck [2], illustre surtout un regain d'intérêt pour le «Marx révolutionnaire du Manifeste du Parti Communiste».

Il ne faut toutefois pas se raconter d'histoires : «Marx ne pensera jamais à notre place ». Par conséquent, «à nous de penser notre présent avec lui», car «sa pensée est encore opératoire à un point rare».

Certaines controverses sont rapidement abordées telle la problématique de l'aliénation [3] ou la question de la place de l'individu dans le projet communiste. Il développe également sa position au sujet du recours fréquent (et abusif ?) aux concepts de «marxisme» et de «marxistes» :

«Le scandaleux interdit culturel qui a pesé durant trente ans sur le marxisme aura eu contre son gré un effet positif -c'est la dialectique... Il a fait place presque nette de tant de faux Marx qui ont plus ou moins altéré notre réflexion théorique et politique jusqu'en ce début de XXIème siècle. Sur les nouvelles générations ne pèse plus cette doctrine de parti ni plus guère ce discours d'allure savante à travers lesquelles étaient fléchés de très contestables chemins vers Marx. Je souhaite, quant à moi, que, tout en prenant bonne connaissance de ce que furent les divers marxismes d'hier -on ne dépasse que ce qu'on connaît-, elles se gardent de vouloir édifier un nouveau « marxisme » d'aujourd'hui, le -isme ouvrant à mon sens la voie à de redoutables altérations de la pensée-Marx. Je ne prétends imposer à personne cette façon de voir, je connais de très bons auteurs des deux sexes qui persistent à se dire marxistes. Mais, quant à moi, je plaide cette cause avec vigueur : tout «marxisme» tend à imposer universellement une façon particulière de comprendre Marx, ce qui est toujours dommageable, et qui a été catastrophique dans le monde dit socialiste du siècle dernier. Donc, oui, vive la liberté dans la lecture et l'usage de la pensée marxienne ! Mais attention, c'est une liberté qui coûte très cher en temps de travail, en sérieux dans l'appropriation, en responsabilité dans la mise en oeuvre. Tout rabais est ruineux ».

Je partage largement ce point de vue mais il en existe d'autres, à découvrir entre autre dans cette publication.

L'Humanité Hors-Série, Marx le coup de jeune, 10 € (11 en Belgique !). Avec « en cadeau le livre politique le plus diffusé au monde », à savoir Le Manifeste du Parti Communiste (classé, en 2014, au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO).

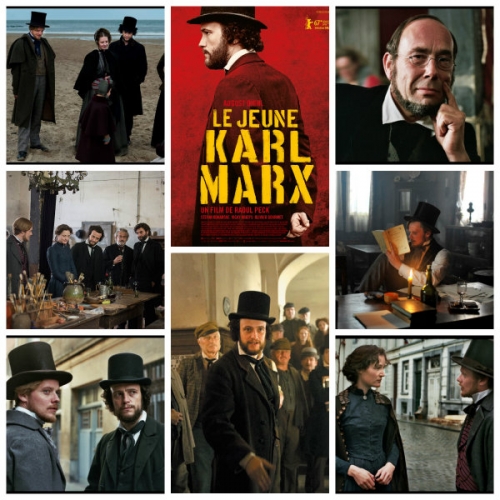

Images du film réalisé par Raoul Peck

[1] Le tome IV de sa tétralogie « Penser avec Marx aujourd'hui » devrait paraître dans le courant de cette année aux éditions La Dispute.

[2] Le Jeune Karl Marx, sorti en 2017, avec August Diehl, Stefan Konarske et Olivier Gourmet. Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=93ptytoEG5M

[3] « Je conteste depuis cinquante ans que le concept d'aliénation, central chez le jeune Marx en 1844, ait disparu dans Le Capital, comme le soutenait Althusser, alors qu'il y prend au contraire un sens bien plus mûr ». La correspondance entre Louis Althusser et Lucien Sève, dont la publication (partielle) est annoncée par les Editions Sociales, vaudra sans doute le détour...

21:18 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

05 février 2018

Le Manifeste du Parti Communiste a 170 ans (III)

A propos du Manifeste

Bien que les circonstances aient beaucoup changé au cours des vingt-cinq dernières années, les principes généraux exposés dans ce Manifeste conservent dans leurs grandes lignes, aujourd'hui encore, toute leur exactitude. Il faudrait revoir, çà et là, quelques détails. Le Manifeste explique lui-même que l'application des principes dépendra partout et toujours des circonstances historiques données, et que, par suite, il ne faut pas attribuer trop d'importance aux mesures révolutionnaires énumérées à la fin du chapitre II. Ce passage serait, à bien des égards, rédigé tout autrement aujourd'hui. Etant donné les progrès immenses de la grande industrie dans les vingt-cinq dernières années et les progrès parallèles qu'a accomplis, dans son organisation en parti, la classe ouvrière, étant donné les expériences, d'abord de la révolution de février, ensuite et surtout de la Commune de Paris qui, pendant deux mois, mit pour la première fois aux mains du prolétariat le pouvoir politique, ce programme est aujourd'hui vieilli sur certains points. La Commune, notamment, a démontré que "la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle quelle la machine de l'Etat et la faire fonctionner pour son propre compte" (voir La guerre civile en France, Adresse de l'AIT, où cette idée est plus longuement développée). En outre, il est évident que la critique de la littérature socialiste présente une lacune pour la période actuelle, puisqu'elle s'arrête à 1847. Et, de même, si les remarques sur la position des communistes à l'égard des différents partis d'opposition (chapitre IV) sont exactes aujourd'hui encore dans leurs principes, elles sont vieillies dans leur application parce que la situation politique s'est modifiée du tout au tout et que l'évolution historique a fait disparaître la plupart des partis qui y sont énumérés.

Cependant, le Manifeste est un document historique que nous ne nous attribuons plus le droit de modifier. Une édition ultérieure sera peut-être précédée d'une introduction qui comblera la lacune entre 1847 et nos jours; la réimpression actuelle nous a pris trop à l'improviste pour nous donner le temps de l'écrire.

Karl Marx et Friedrich Engels, 1872

Bien que le Manifeste soit notre œuvre commune, j'estime néanmoins de mon devoir de constater que la thèse principale, qui en constitue le noyau, appartient à Marx. Cette thèse est qu'à chaque époque historique, le mode prédominant de la production économique et de l'échange, et la structure sociale qu'il conditionne, forment la base sur laquelle repose l'histoire politique de ladite époque et l'histoire de son développement intellectuel, base à partir de laquelle seulement elle peut être expliquée; que de ce fait toute l'histoire de l'humanité (depuis la décomposition de la communauté primitive avec sa possession commune du sol) a été une histoire de luttes de classes, de luttes entre classes exploiteuses et exploitées et opprimées; que l'histoire de cette lutte de classes atteint à l'heure actuelle, dans son développement, une étape où la classe exploitée et opprimée - le prolétariat - ne peut plus s'affranchir du joug de la classe qui l'exploite et l'opprime - la bourgeoisie - sans affranchir du même coup, une fois pour toutes, la société entière de toute exploitation, oppression, division en classes et lutte de classes.

Friedrich Engels, 1888

Il nous donne dans sa simplicité classique l'expression réelle de cette situation : le prolétariat moderne est, se pose, croît et se développe dans l'histoire contemporaine comme le sujet concret, comme la force positive, et le communisme devra nécessairement être l'aboutissement de son action inévitablement révolutionnaire. Et c'est pour cela que cette oeuvre, en donnant à sa prédiction une base théorique, et en l'exprimant en formules brèves, rapides, concises et mémorables, forme un recueil, bien plus, une mine inépuisable de graines de pensée, que le lecteur peut féconder et multiplier indéfiniment.

Antonio Labriola, 1895

Cette plaquette vaut des tomes : son esprit fait vivre et se mouvoir, jusqu'à nos jours, l'ensemble du prolétariat organisé et combattant du monde civilisé.

Lénine, 1896

Cet ouvrage expose avec une clarté et une rigueur remarquables la nouvelle conception du monde, le matérialisme conséquent étendu à la vie sociale, la dialectique, science la plus vaste et le plus profonde de l'évolution, la théorie de la lutte des classes et du rôle révolutionnaire dévolu dans l'histoire mondiale au prolétariat, créateur d'une société nouvelle, la société communiste.

Lénine, 1913

A l'heure présente le socialisme est l'ultime planche de salut de l'humanité. Au dessus des remparts croulants de la société capitaliste on voit briller en lettres de feu le dilemme prophétique du Manifeste du Parti Communiste : socialisme ou retombée dans la barbarie !

Rosa Luxemburg, 1918

Le Manifeste n'était pas une révélation, il ne faisait que refléter sous la forme la plus limpide et la plus ramassée les conceptions du monde acquises par ses auteurs. Pour autant qu'on puisse en juger par le style, c'est Marx qui a pris la plus grande part à la rédaction définitive, bien qu'Engels, comme le montre son premier projet, n'ait rien à envier à Marx quant à la compréhension des problèmes, et doive être légitimement considéré comme coauteur à part entière du Manifeste.

Franz Mehring, 1918

Ce document renferme tous les résultats du travail scientifique que Marx et Engels, en particulier le premier, avaient accompli de 1845 à 1847.

David Riazanov, 1922

Quel autre livre pourrait se mesurer même de loin avec le Manifeste communiste ? Cependant, cela ne signifie nullement qu'après 90 années de développement sans exemple des forces productives et de grandioses luttes sociales, le Manifeste n'ait pas besoin de rectifications et de compléments. La pensée révolutionnaire n'a rien de commun avec l'idolâtrie. Les programmes et les pronostics se vérifient et se corrigent à la lumière de l'expérience, qui est pour la pensée humaine l'instance suprême. Des corrections et des compléments, ainsi qu'en témoigne l'expérience historique même, ne peuvent être appliqués avec succès qu'en partant de la méthode qui se trouve à la base du Manifeste.

Léon Trotsky, 1937

Le processus révolutionnaire n'apparaît pas encore, au moment du Manifeste et dans le Manifeste, avec tous ses problèmes et toute son ampleur. Tout en pensant que l'avènement du communisme dépend de conditions multiples et ne peut être que l'aboutissement d'une période historique, Marx semble penser que cet avènement est proche. Il semble imaginer, après la prise du pouvoir politique par le prolétariat, lors d'une crise européenne, une marche continue vers le communisme, sans arrêts, sans régressions momentanées. Il semble donc encore se représenter une période de «révolution permanente» consistant d'abord en une révolution politique, puis en une transformation sociale continue et rapide par le moyen de l'Etat politique ainsi conquis. Seule l'étude du capitalisme, lorsqu'il aura rétabli la situation après l'ébranlement des années 48, permettra à Marx d'approfondir et de différencier ces notions fondamentales ; en particulier, il développera l'analyse de la crise économique dans le Capital. La ligne générale, l'essentiel du Manifeste restera, mais les affirmations qu'il contient dans ce cadre général seront par la suite revues et approfondies (non pas révisées!).

Henri Lefebvre, 1947

Le Manifeste ne contient rien que les auteurs n'aient exprimé auparavant dans d'autres écrits. Mais ils y résumèrent leurs convictions sous une forme accessible à tous et en une langue massive, précise et dégagée de toute formule hégélienne. C'est peut-être, avant tout, la puissance suggestive du style qui a assuré à cet écrit sa place au premier rang des écrits politiques populaires de tous les temps : rien dans ce genre, au cours du XIXème siècle, ne peut lui être comparé. Le Manifeste est un appel enthousiasmant, non un lourd traité de science sociale.

Werner Blumenberg, 1962

Trop d'intellectuels universitaires, dits «sérieux», sont disposés à la rigueur à admirer le Marx scientifique du Capital mais ferment les yeux et font les dégoûtés devant les pages crues et toutes politiques du Manifeste. Celui-ci demeure pour nous un modèle d'intervention pratique du point de vue ouvrier dans la lutte de classes.

Mario Tronti, 1966

Le Manifeste n'a pas joué un très grand rôle dans le développement de la Révolution de 1848. Les idées qu'il exprimait étaient très en avance sur la conscience du prolétariat, et les communistes représentaient à l'époque une infime minorité. Mais il venait à point nommé. En juin 1848, la classe ouvrière parisienne montait sur les barricades et sa lutte était maintenant ouvertement dirigée contre la bourgeoisie. L'histoire allait montrer que la question posée désormais était l'antagonisme entre le travail et le capital. Le prolétariat trouvait au moment où il entrait sur la scène politique l'arme décisive qui le mènerait à la victoire. On sait quel rôle le Manifeste a joué par la suite et celui qu'il joue encore dans le monde. Rarement texte n'a connu une telle audience et n'a connu une telle efficacité. Il est un des accoucheurs du monde contemporain.

Emile Bottigelli, 1967

Le Manifeste n'a pas son origine dans un certain nombre d'esquisses rédigées indépendamment les unes des autres par Marx-Engels ou dans l'unique esquisse d'Engels d'octobre-novembre 1847, mais remonte à un projet de profession de foi de juin 1847 auquel participa Engels et qui fut soumis aux communes pour discussion.

Bert Andréas, 1972

Le Manifeste n'est pas une simple exposition de doctrine -ce qui a été la manière la plus courante de le traiter, en dehors des circonstances de temps et de lieu- mais la plate-forme programmatique et politique des communistes en vue d'une révolution spécifique, celle dont l'explosion leur paraît imminente dans certains pays et proches dans d'autres.

Fernando Claudin, 1976

Ce ne sont pas les classiques qui peuvent nous dire ce que nous avons à faire aujourd'hui ; c'est ce que nous avons à faire aujourd'hui qui nous dit ce qui demeure vivant chez eux.

Lucien Sève, 1983

Si, dans l'Idéologie allemande et surtout dans Misère de la philosophie, Marx a redécouvert la politique en tant que moyen nécessaire de la révolution prolétarienne, cette démarche se confirme et s'amplifie dans le Manifeste Communiste, qui réintroduit même la notion d'Etat, constamment critiquée auparavant. Préparée par les oeuvres antérieures, cette insistance sur la dimension politique marque une étape importante dans l'évolution de la pensée marxienne.

Maurice Barbier, 1992

Le Manifeste Communiste est un des principaux textes de l'histoire mondiale. C'est le document fondateur du courant communiste (marxiste-révolutionnaire) du mouvement ouvrier. En rupture avec toutes les autres idéologies en vogue au début du XIXème siècle, il donne pour la première fois une base rationnelle, objective, scientifique à l'existence et à l'activité de la classe ouvrière. Dans ce sens, il s'agit aussi d'un tournant capital dans l'histoire du mouvement ouvrier naissant. Voilà pour le contenu. Et puis il y a le style. La force du raisonnement est portée par un élan et une pugnacité sans pareil. Les contemporains, de haut en bas de l'échelle sociale, ne s'y sont pas trompés.

François Vercammen, 1998

Quand la lutte quitte le champ de l'analyse historique pour intégrer le présent, le Manifeste est un document sur les choix, les possibilités, et a fortiori les certitudes. Entre «maintenant» et ce temps imprévisible où «au cours du développement» apparaîtra «une association où le libre épanouissement de chacun est la condition du libre épanouissement de tous», se trouve le domaine de l'action politique.

Eric Hobsbawm, 1998

Le Manifeste est l'illustration développée de la thèse d'une révolution communiste, imminente et inéluctable. En même temps, la portée de ce texte dépasse largement la conjoncture de sa commande, en raison de l'écho et de la diffusion considérables qu'il connaîtra, le plus souvent longtemps après sa rédaction (...). Texte de loin le plus célèbre de Marx -et l'on oublie souvent la part prise par Engels à sa rédaction-, souvent lu comme le bréviaire des révolutions passées et à venir, il doit être pour cette raison tout spécialement replacé dans son contexte historique ainsi que dans le mouvement propre de la recherche marxienne de cette époque.

Isabelle Garo, 2000

C'est un texte fondateur, inaugural, déclaratif. Prophétique et performatif, il mêle inextricablement le constat de ce qui est et l'énoncé de ce qui doit être, le pronostic et le programme, la déduction logique et le but de l'effort à fournir. Le déclarer actuel ou dépassé n'a guère de sens : ces jugements supposent un simple jeu d'avancées et de retards sur un même fil chronologique du temps. Or, le Manifeste brise cette ligne temporelle et s'offre aux perpétuelles remises en jeu de sa réception.

Daniel Bensaid, 2000

00:33 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |