27 septembre 2022

"BOUQUINAGE" - 9

"En un mot, l'avenir est radieux, mais notre chemin est tortueux."

06:03 Publié dans Littérature, Livre, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

26 septembre 2022

"BOUQUINAGE" - 8

"Un instant, il avait été surpris par sa petitesse et ses proportions exquises. Il s'était attendu à la masse pesante des robots qu'il avait vus, tout entier automates. Puis, il avait réalisé que dans leur cas une grande partie de l'espace disponible devait être consacrée aux cerveaux mécaniques imparfaits qui les guidaient dans l'accomplissement de leurs tâches. Le cerveau de Deirdre conservait et démontrait encore le savoir-faire d'un artisan cent fois plus habile que l'homme. Seul le corps était de métal, et il ne paraissait pas complexe, bien que Harris n'eût pas encore appris comment il était actionné."

06:54 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

25 septembre 2022

"BOUQUINAGE" - 7

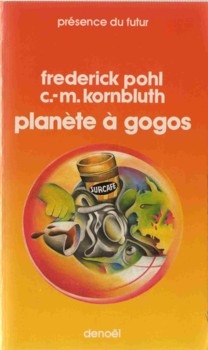

"Si le chef d'équipe ne savait pas comment faire bouger une foule, ils ne savaient pas comment en être une. Membres d'une communauté, et non pas éléments d'une collectivité, ils n'étaient pas mûrs pour des sentiments de masse; il y avait ici autant d'émotions différentes que de gens."

05:32 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

24 septembre 2022

"BOUQUINAGE" - 6

05:25 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

23 septembre 2022

"BOUQUINAGE" - 5

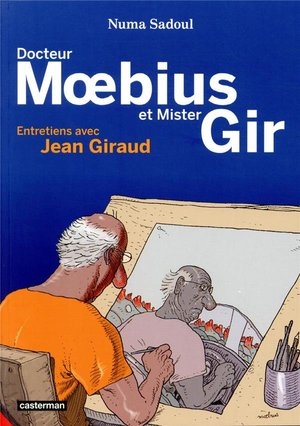

"J'ai en tout cas la possibilité de donner de la vie et de l'intelligence au sens que j'ai réussi à capter. La vie n'a peut-être pas de sens mais le sens a de la vie, et les sens sont générés en permanence à travers toutes nos actions, même si très peu d'entre nous savent en dégager l'intelligence. On préfère généralement utiliser dans ces cas-là le mot “hasard”."

06:18 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

22 septembre 2022

"BOUQUINAGE" - 4

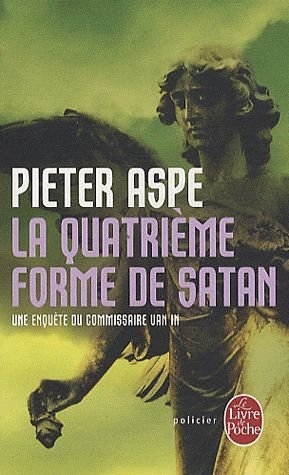

" — Tu veux dire que, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous sommes tous des satanistes qui s'ignorent ?!

— C'est ce que pense Frank, en tout cas. D'après lui, les dieux, et donc Lucifer, ne survivent que parce qu'on continue à croire en eux. À une époque où l'égoïsme et l'indifférence règnent en maîtres, il est clair que Lucifer marque plus de points que Dieu avec son amour du prochain !

— Je tâcherai de m'en souvenir dit Van In."

09:06 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

21 septembre 2022

"BOUQUINAGE" - 3

00:06 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

20 septembre 2022

"BOUQUINAGE" - 2

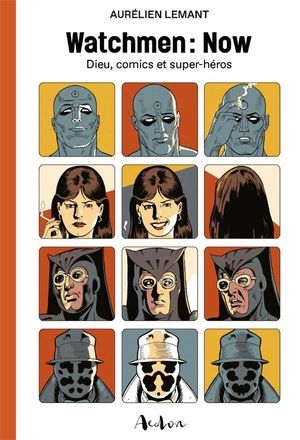

"Ce qui distingue un héros de sa Némesis, ce n'est dès lors plus son corps, c'est son action. L'action est insertion du corps dans ce monde. On pourrait hasarder, au vu de leurs efforts comparés, que le super-vilain aspire à devenir Dieu et utilise ses pouvoirs dans ce seul but –le savant fou comme créateur de monstres– quand le super-héros aimerait simplement enfin devenir un homme."

14:46 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |