10 octobre 2019

D'un révisionnisme historique à l'autre...

L'histoire ne peut être instrumentalisée par un pouvoir politique et la résolution votée par une majorité de parlementaires européens amalgamant le nazisme et le "communisme" est inacceptable ! Mais on a aussi pu constater au cours de cette séquence polémique une grande confusion idéologique, d'aucuns persistant à identifier stalinisme et communisme ! Au motif d'une (juste) indignation suscitée par les basses manoeuvres du Parlement européen, on a ainsi pu lire des commentaires qui réhabilitent "en contrebande" l'URSS stalinienne, en escamotant notamment le caractère totalitaire de ce régime et ses innombrables crimes ! Ci-dessous, une mise au point utile du politologue Jean Vogel (La Libre Belgique, «Il faut répondre à la vision de l’histoire que propose le Parlement européen. Mais il faut le faire avec justesse») [1]

La résolution du 19 septembre du Parlement européen qui condamne de façon équivalente le régime génocidaire hitlérien, fondé sur le racisme biologique et l’antisémitisme éradicateur, et le communisme est un amalgame confus et une opération politique qui prend l’histoire en otage.

Sur le plan historique, il est parfaitement légitime de critiquer cette résolution qui amalgame régimes nazi et stalinien et ne permet, de ce fait, ni d’analyser, ni de comprendre les spécificités de chacun d’eux (ne fut-ce que les différences fondamentales des soubassements idéologiques du nazisme et du communisme), ni comment ils en sont arrivés à conclure ensemble un Pacte en 1939. La vision donnée de l’histoire est biaisée, en ne soufflant mot des responsabilités d’autres Etats européens dans le conflit, ou en occultant le rôle joué, à partir de 1941, par les soldats soviétiques dans la victoire contre le nazisme. L’histoire est une fresque complexe dont on ne peut isoler artificiellement certains éléments et en dissimuler d’autres pour les besoins d’une cause.

Sur un plan plus politique, dans une confusion savamment entretenue entre passé et présent, le texte européen amalgame dénonciation du stalinisme et condamnation de l’ «idéologie communiste». Or, si Staline s’est réclamé du communisme, il a existé et existe encore une variété de courants communistes non-staliniens qui se sont opposés (subissant dans leur chair la répression stalinienne) et s’opposent toujours au stalinisme. La volonté d’établir -comme c’est commun aujourd’hui- de manière téléologique et mécanique un lien automatique entre marxisme et terreur stalinienne, débouche toujours sur la défense du statu quo et la condamnation de toute alternative radicale.

Mais le problème de la tribune publiée dans La Libre -et elle n’est pas la seule dans ce cas- est qu’elle répond à la confusion par la confusion et à la caricature par la caricature. Répondre à la tentative européenne d’imposer une «histoire» officielle en reprenant de facto quasiment tels quels les poncifs de la version officielle stalinienne, décrédibilise la critique justifiée de cette résolution.

La tribune résume les idées-forces de cette résolution d’une façon à ce point biaisée qu’elle en rend impossible toute critique objective.

Dire que le Pacte germano-soviétique a été le déclencheur de la Deuxième Guerre mondiale constitue une vérité historique incontestable. Ce n’est pas dire que ce Pacte épuise la causalité d’ensemble mais qu’il a représenté la «cause efficiente» dans une conjoncture donnée. Dès les premiers jours de la guerre, quelqu’un comme Trotsky avait parfaitement exposé cette distinction : «les causes principales de la guerre doivent être cherchées dans les insurmontables contradictions de l’impérialisme mondial. Toutefois, l’élément déterminant pour que puissent commencer les opérations militaires fut la conclusion du pacte germano-soviétique… Il n’est rien qui puisse effacer ceci de l’histoire» [2]. Hitler a signé le pacte pour pouvoir commencer la guerre (agresser la Pologne en ayant les mains libres à l’Est). Staline a signé le pacte pour rester en-dehors du conflit, tout en réalisant des conquêtes territoriales. En tant que cosignataires Hitler et Staline portent tous deux une responsabilité, mais d’ordre différent. Hitler est l’agresseur, Staline le complice qui lui a facilité l’agression. Comme l’écrivait Victor Serge, dans sa chronique du journal liégeois La Wallonie : «Que le pacte de non-agression signé par les représentants d’Hitler et de Staline soit en réalité un pacte d’agression contre la Pologne, avec répartition des rôles actifs et passifs, voilà ce dont on ne saurait plus douter…» (12 septembre 1939) [3].

La tribune publiée dans La Libre verse carrément dans le révisionnisme historique. Elle présente le Pacte comme répondant exclusivement au dessein de Staline «de retarder un affrontement auquel l’URSS n’était pas prête» en restant en dehors des hostilités armées. Elle passe totalement sous silence les protocoles secrets signés en même temps que le Pacte ou quelques semaines plus tard, par lesquels Hitler et Staline se partageaient les «sphères d’influences» en Europe de l’Est : quatrième partage de la Pologne en septembre 1939, guerre de l’URSS contre la Finlande en décembre, occupation militaire des Etats baltes suivie de leur annexion en juin 1940 et annexion le même mois de la Bessarabie et de la Bucovine. Là il ne s’agissait pas seulement pour Staline de «gagner du temps» mais de partager le butin. Si l’on y ajoute la collaboration militaire et économique de grande ampleur (sans les fournitures de pétrole soviétique pas de Blitzkrieg de la Wehrmacht en avril-mai 1940), il est conforme à la vérité historique d’affirmer que la «neutralité» officielle de l’URSS pendant la première phase de la guerre recouvrait en réalité «deux ans d’alliance germano-soviétique» (titre d’une étude limpide de l’ancien dirigeant communiste italien Angelo Tasca publiée en 1949).

La tribune de La Libre utilise des euphémismes («régimes imposés par la violence», «territoires récupérés») pour éviter de dire que les annexions soviétiques et leurs suites (déportations de masse par exemple) sont d’abord le produit de l’accord entre Hitler et Staline. Les cent-cinquante communistes et antifascistes allemands, avec Marguerite Buber-Neumann, livrés directement par le NKVD à la Gestapo sur le pont de Brest-Litovsk en février 1940 sont le symbole le plus frappant de cette sombre page de l’histoire.

Le texte s’indigne de voir «également» assimilés et condamnés les régimes stalinien et nazi. L’utilisation de l’adverbe «également» biaise l’argument. Il induit l’idée d’une identité ou d’une équivalence complète entre les deux régimes totalitaires. Cette thèse a été depuis longtemps critiquée, en soulignant les différences existant entre les deux. Mais cela laisse ouvertes deux questions auxquelles il faut bien répondre. Le régime stalinien doit-il ou non être caractérisé comme un totalitarisme ? Les tentatives de réhabilitation (explicite ou subreptice) du stalinisme sont-elles légitimes ou condamnables ?

Au-delà de la critique de cette résolution du Parlement européen, il y a deux problèmes de fond qui devraient être débattus. Nous rejetons, à juste titre, comme moralement inacceptable tout relativisme historique qui banaliserait le nazisme ou qui justifierait a posteriori la collaboration avec lui (par exemple en la présentant comme relevant de la résistance à la domination soviétique). Cependant, il y a des régions en Europe, comme les pays baltes, où manifestement la mémoire historique des crimes du communisme est beaucoup plus vive que celle des crimes du nazisme. Et il y a des raisons à cela, des raisons objectives ancrées dans l’expérience vécue de ces peuples et pas dans le prétendu fait qu’ils seraient par nature et héréditairement des nationalistes réactionnaires, cléricaux et antisémites. D’où un hiatus dans l’ordonnancement des expériences historiques et dans la hiérarchie des jugements de valeur avec ce que comporte le bagage mémoriel et éthique qui est le nôtre. Il me semble qu’il faudrait travailler ce hiatus plutôt que de se contenter de pousser des cris d’orfraie sur le retour du fascisme.

Deuxième problème de fond, le révisionnisme et le négationnisme historique au sujet du stalinisme. Ils peuvent être subreptices comme au PTB (qui n’a jamais vraiment remis en cause son hyper-stalinisme d’antan). Ils peuvent être explicites comme dans nombre de petits partis communistes «relancés» (dont le PCB aujourd’hui) qui, dans la foulée du Parti communiste grec, ont procédé à la réhabilitation de Staline. Quelle attitude adopter à cet égard ? Faut-il considérer que la défense du stalinisme fait toujours partie des options possibles dans un débat à gauche ? Sommes-nous solidaires des staliniens dans une lutte commune contre l’anticommunisme outrancier ? Ou, au contraire, ne faudrait-il pas se demander s’il n’y a pas un rapprochement à faire entre le révisionnisme/négationnisme vis-à-vis du nazisme et le révisionnisme/négationnisme vis-à-vis de stalinisme, s’il n’y a pas une même forme de déni de l’histoire qui pervertit le débat démocratique ?

|

1. |

↑ |

https://www.lalibre.be/debats/opinions/il-faut-repondre-a... |

|

2. |

↑ |

Léon TROTSKY, Sur la Deuxième Guerre mondiale, La Taupe, Bruxelles, 1970, p. 92 |

|

3. |

↑ |

Victor SERGE, Retour à l’Ouest. Chroniques (juin 1936-mai 1940), Agone, Marseille, 2010, p.278. |

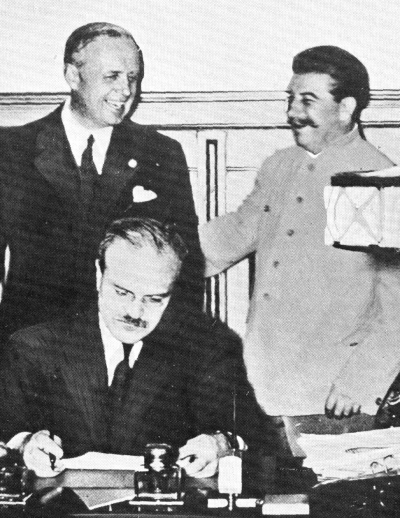

Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères d'Hitler,

avec Staline et son ministre des Affaires étrangères, Molotov.

09:54 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

10 septembre 2019

26 mai, les jours d'après (IX)

Le PS et Ecolo vont donc s'associer au MR en Région wallonne et à la Communauté Wallonie-Bruxelles. Ce n'est pas une surprise, c'est une habitude. Cette connivence politicienne se traduit régulièrement par des accords de majorité. On avait d'ailleurs déjà connu des gouvernements «Arc-en-ciel» au niveau fédéral entre 1999 et 2003 et au niveau wallon entre 1999 et 2004 !

Cette complicité qui lie les partis traditionnels depuis des décennies, à tous les niveaux de pouvoir, n'est pas un mystère. Car un tronc commun politique favorise ces différentes coalitions : la soumission aux recommandations libérales de l'UE, le respect de la «concurrence libre et non faussée», la gestion routinière du capitalisme intériorisé comme «horizon indépassable» de l'humanité !

Rien ne va réellement changer dans les prochaines années. Certes ils nous annoncent la main sur le coeur qu'il n'y aura pas de «nouvelles taxes» et que la «priorité» sera donnée au social, à l'environnemental et à l'économie. Mais avez-vous déjà vu un «accord de majorité» qui affirmait le contraire ? Il y a la théorie et il y a la pratique, il y a les déclarations d'intention et il y a la mise en oeuvre concrète de politiques toujours austères pour la population, il y a la com' et il y a les actes qui prennent le contre-pieds de celle-ci. Il sera difficile d'éviter de nouveaux reculs pour le plus grand nombre, durant les cinq prochaines années, sans mobilisations et luttes.

L'épisode de la formation des «Exécutifs» est maintenant clos au Sud de «l'Etat Belgique» et le sera sans doute bientôt (?) au Nord. Reste le niveau fédéral où les deux «informateurs/préformateurs» s'efforcent de reconduire la (regrettable) «Suédoise» en y ajoutant... les deux partis socialistes ! Soit six formations qui ont pris une claque électorale le 26 mai (29 sièges perdus à la Chambre des représentants!). Mais les intérêts du capital justifient les «coalitions des battus» et pour l'oligarchie financière modifier fondamentalement le cap politique est inconcevable.

Tant pis pour le climat et la justice sociale...

#####

Stefaan De Clerck, le président du conseil d'administration de Proximus, plaide pour adapter le plafond salarial fixé pour le/la CEO après le départ annoncé de Dominique Leroy chez KPN, dès le mois de décembre. Selon lui, la recherche d'un candidat pour reprendre ce poste sera handicapée par un plafond salarial «limité» à 650.000 euros. Tout le cynisme du monde de la finance et du personnel politique à son service est ci résumé dans ces propos (inconsciemment ?) provocateurs !

Pour rappel, De Clerck est membre du CD&V, parti du gouvernement sortant qui a notamment imposé un saut d'index, et il n'a jamais eu le moindre état d'âme concernant l'austérité imposée au plus grand nombre. Par contre, limiter les émoluments des dirigeants d'entreprises censées être encore «publiques», là c'est une horreur !

Remarquons au passage toute la perversité de la logique capitaliste : au nom de la «concurrence», les salaires des travailleurs sont toujours trop élevés et au nom de cette même «concurrence» les revenus des patrons ne le sont jamais assez !

#####

Selon le «Comité de Monitoring», à politique inchangée, le déficit de l’Etat fédéral et de la Sécurité sociale se creuserait fortement d’ici la fin de la législature. Le retour à l’équilibre exigerait d’importantes mesures de rigueur qui pèseraient sur la croissance.

Et voilà, c'est reparti avec le discours de la «nécessité de l'austérité» pour faire face à un «déficit budgétaire» récurrent.

Cinq années (enfin, presque) de gouvernement des droites ont encore aggravé la situation des finances publiques et toutes les déclarations sur la «bonne gouvernance» des Michel et De Wever apparaît pour ce qu'elles étaient : du foutage de g... !

En attendant, la prochaine coalition présentera une fois de plus la facture à la population et on ne voit pas comment elle pourra financer une politique ambitieuse sur le plan social ou sur le plan environnemental. Ou plutôt si, on le voit très bien, mais il faudrait rompre avec le logiciel politique euro-libéral, et il est douteux que les partis traditionnels soient disposés à passer à l'acte !

Un changement de cap radical est pourtant indispensable si l'on veut éviter une nouvelle cure austéritaire. Par exemple en taxant la fortune, en supprimant les avantages fiscaux éhontés aux grandes entreprises (du style intérêts notionnels), en prenant des mesures réelles contre la fraude fiscale et contre la fuite des capitaux, ou encore en mettant fin aux dépenses militaires superflues (les F35 !).

Pas d'illusions toutefois : MR, N-VA ou PS ne choisiront pas cette voie. Il faudra l'imposer par des mobilisations sociales de grande ampleur. Mais les états-majors syndicaux sont-ils prêts à tirer les leçons du passé et à mettre en oeuvre cette fois-ci un véritable «plan d'actions» ?

11:39 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

26 août 2019

26 mai, les jours d'après (VIII)

Trois mois. Il y a déjà trois mois que nous avons voté.

Et toujours ni gouvernement wallon, ni gouvernement flamand, ni gouvernement fédéral !

Certes, des négociations sont engagées dans les entités fédérées et devraient aboutir... «prochainement». Mais au niveau de «l'Etat Belgique», c'est l'enlisement : deux «informateurs» s'informent lentement pour gagner du temps, tant la situation semble une fois de plus inextricable.

Le blocage actuel nous ramène ainsi quelques années en arrière, lorsqu'il avait fallu 541 jours pour former une majorité ! Rappelons au passage qu'il n'y a plus de «gouvernement de plein exercice» depuis le départ de la N-VA en décembre 2018, et soulignons que le gouvernement Michel «en affaires courantes» est un gouvernement ultra minoritaire (38 députés sur 150 à la Chambre !).

Ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas de prendre des décisions, en témoigne la récente désignation de Didier Reynders comme candidat à un poste au sein de la prochaine Commission européenne. Telle est la «démocratie» dans ce royaume et dans l'Europe des 28 !

Mais pourquoi ces difficultés récurrentes ?

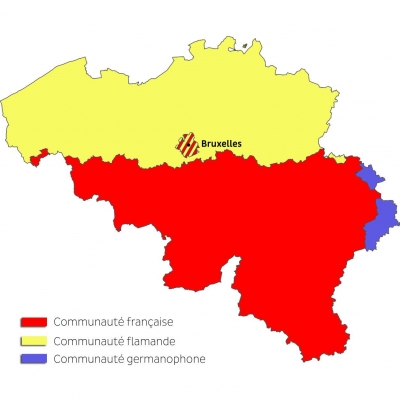

Parce que cet Etat connaît depuis longtemps une «crise de régime de basse intensité», avec des poussées de fièvre «communautaire» régulières qui menacent son existence et qui exigent chaque fois une refonte institutionnelle majeure pour faire tomber la température !

Aujourd'hui, le pays est devenu quasi ingouvernable, conséquence notamment d'une «question nationale» jamais résolue. Les élections du 26 mai ont encore démontré qu'il existait (au moins) deux «réalités politiques» en Belgique : en Flandre, le centre de gravité se situe nettement «à droite», tandis qu'en Wallonie il se positionne plus «à gauche» ! Et ces deux configurations sont contraintes de négocier la formation d'un gouvernement «belge», au risque d'étouffer les aspirations populaires qui se sont exprimées lors du dernier scrutin !

En 2014, l'aplatissement du MR devant Bart De Wever avait permis la formation d'une majorité où les francophones étaient extraordinairement minoritaires. Mais la raclée encaissée par la «Suédoise», le 26 mai (perte de 22 sièges !), empêche la reproduction de ce coup de force.

Entre extrême-droite et droite extrême nationalistes, entre droite décomplexée, gauche de connivence et gauche radicale, entre Flamands, Wallons et Bruxellois, difficile de ne pas perdre la boussole en cette fin d'été 2019 ! Ce qui pousse d'ores et déjà certains observateurs à annoncer un retour anticipé aux urnes qui, toutefois, risque de ne rien changer à cet embrouillamini !

Tant que la «question des nationalités» n'aura pas été débloquée, ces difficultés persisteront. Et pour sortir de l'imbroglio institutionnel permanent une seule option démocratique, celle de la mise en oeuvre du «droit à l'autodétermination des peuples»...

#####

Dans un entretien de rentrée accordé au quotidien La Meuse, le porte-parole du PTB déclare notamment ceci : «Je vois un hold-up démocratique des partis nationalistes du Nord du pays qui veulent utiliser le score électoral pour détruire le pays. En Flandre, les gens n’ont pas voté pour le confédéralisme. Des sondages montrent que l’institutionnel n’est vraiment pas leur priorité. Les gens ont voté pour des mesures sociales. Cela devrait être le véritable enjeu aujourd’hui, mais la droite ne veut pas de ce débat».

Une explication pour le moins réductrice. Si l'électorat était guidé par des préoccupations sociales, pourquoi a-t-il choisi massivement la N-VA et le VB (58 sièges sur 124 au Parlement flamand) plutôt que le PTB-PVDA (4 sièges dans cette même assemblée parlementaire) ? Lequel PTB avait pourtant axé sa campagne électorale sur ce thème («Le social, c'est vraiment phénoménal»), alors que le Belang, par exemple, défendait un mot d'ordre central identitaire («Eerst onze mensen»)... Et si l'extrême-droite récupère les revendications sociales de la gauche, pourquoi les électrices/électeurs préfèrent-ils la copie à l'original, et pas le contraire ?

En reprenant une argumentation aussi déterministe, Raoul Hedebouw écarte à peu de frais une problématique qui dérange la «ligne unitariste» de son parti. On se «rassure» comme on peut, dit-on. Mais un discours de rentrée est une chose, la réalité en est une autre, plus complexe.

Il est difficile d'interpréter le(s) sens d'une élection, a fortiori quand elle fut triple. Et contrairement à ce que d'aucuns affirment volontiers, il n'existe pas de «signal de l'électeur» au singulier, car l'électorat est tout sauf monolithique ! Une caractéristique importante également illustrée par l'éclatement croissant de notre paysage politique (12 partis représentés au Parlement fédéral !).

Ce qui rassemble une majorité d'électrices/électeurs est sans doute une volonté de «changement», car beaucoup sont insatisfaits de la société et du monde actuels. Mais ce constat n'épuise pas la question car il ne dit rien de la nature du changement espéré par les uns et les autres. Nul besoin cependant d'être politologue pour deviner que les réponses de chacun et de chacune sont multiples et contradictoires.

Dans les choix opérés par chaque votant de nombreux paramètres entrent en ligne de compte, et ceux-ci ne relèvent pas forcément d'une implacable rationalité : la politique fonctionne aussi aux affects (sentiments, émotions, ressenti) !

La conflictualité sociale, le refus des injustices sociales, l'aspiration à l'égalité sont certes des facteurs à prendre en considération. Mais il y en a d'autres. A l'évidence, dans la dernière bataille électorale, les questions du réchauffement climatique ou des migrations ont également pesé. Et en Flandre, plus qu'en Wallonie où s'affirme toujours un sentiment belgicain, le discours sur la nécessité d'une plus grande «autonomie» des communautés ne laisse pas insensible un grand nombre.

Et puis, dans une élection, jouent également le poids de l'idéologie dominante, les traditions, les opérations de com' destinées à construire une image ou un récit, l'influence du «parti médiatique», sans oublier les conséquences d'une «abstention élevée» dans un pays où le vote est «obligatoire» !

Pour en revenir au PTB, en ignorant délibérément la «question nationale», il reproduit la même erreur que le mouvement ouvrier socialiste, il y a plus d'un siècle ! Ce faisant, il laisse le champ libre à la droite nationaliste qui reste ainsi largement (et facilement) hégémonique dans le «mouvement flamand».

Il serait temps qu'une certaine gauche radicale comprenne que l'on ne combat pas seulement l'extrême-droite par de grandes déclarations sur les réseaux sociaux ou par des manifestations «anti-fascistes». Il est aussi indispensable de prendre en considération les aspirations des peuples à la souveraineté, aujourd'hui parfaitement récupérées par un Salvini en Italie, une Lepen en France ou des Francken et Van Grieken en Flandre...

00:40 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

06 août 2019

26 mai, les jours d'après (VII)

Le soleil a tapé dur cet été et les insolations ont été nombreuses. Thierry Bodson n'y a pas échappé. Le dirigeant de la FGTB wallonne, organisation syndicale "indépendante" qui dispose d'un siège au bureau du PS, n'est plus à une contorsion près. Il y a cinq ans, il critiquait (à juste titre) le MR pour son alliance avec la N-VA, qui à l'époque était donc parfaitement "contournable" et devait être contournée. Aujourd'hui, il considère cette même N-VA comme étant "incontournable", alors qu'elle a perdu... 8 sièges au Parlement fédéral (pour en conserver finalement 25 sur... 150 !). Et pour faire bonne mesure, il estime évidemment que le PS (passé, lui, de 23 à 20 sièges !) est tout aussi indispensable à la constitution d'une majorité fédérale.

En réalité, il n'existe pas de partis "incontournables" dans la configuration post-électorale actuelle !

La constitution de gouvernements relève de choix politiques des uns et des autres. Qui veut gouverner avec qui, qui veut gouverner contre qui ? Qui est disposé à toutes les compromissions pour décrocher des places dans un exécutif et qui privilégie la cohérence d'un programme et les engagements pris devant l'électorat ? Qui s'accommode de la gestion du capitalisme et veut s'activer pour sauvegarder les profits du monde patronal, et qui préfère donner la priorité à la satisfaction des besoins sociaux ?

Soyons clairs : les partis qui s'associeront avec la N-VA (si association il y a) seront entièrement responsables de leur décision ! Personne d'autre !

Quant à la Wallonie et à la colère (feinte ?) de Bodson, ses arguments sont peu sérieux. Il vitupère le PTB et le Cdh (par ailleurs deux partis radicalement opposés sur l'échiquier politique !) car ils refuseraient de tenir compte de l'intérêt "des gens" ? Le camarade peut-il expliquer comment il serait possible de défendre les aspirations du plus grand nombre en participant à une majorité qui refuse de rompre avec les politiques austéritaires du passé ?

Ces déclarations intempestives de Bodson n'augurent rien de bon quant à la volonté de la FGTB de se mobiliser demain contre les mesures anti-sociales et néfastes pour l'environnement qui seront immanquablement mises en oeuvre par des majorités demeurant soumises aux diktats libéraux de l'UE...

20:48 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

11 juillet 2019

26 mai, les jours d'après (VI)

Ainsi, le PS et Ecolo vont négocier avec le MR en Wallonie, après avoir commencé à négocier avec les libéraux de Défi à Bruxelles (du côté francophone ; du côté néerlandophone Groen et Spa se sont associé à... l'Open Vld !).

Certains s'en indignent, d'autres s'en étonnent. Il n'y a pourtant pas de quoi être surpris, car c'était prévisible. En effet, ces deux partis collaborent de longue date avec les droites, à tous les niveaux de l'échafaudage institutionnel belge. En Flandre, Groen participe même à des majorités communales avec... la N-VA !

D'aucuns essaient de justifier la construction de cet attelage en pointant du doigt la responsabilité du... PTB ! On a l'impression, à les lire, que ce parti devait obligatoirement monter dans les exécutifs, sans doute pour disposer de ministres qui organiseraient la chasse aux chômeurs, bloqueraient les salaires, augmenteraient la fiscalité des plus faibles et applaudiraient les consignes de l'UE ! Plaisanterie ? Exagération ? Il est quand même étrange que celles et ceux qui agitent le fétiche de «l'union des gauches» esquivent systématiquement le fond de la question : le programme et le projet politiques ! Comme s'il s'agissait simplement de gouverner pour gouverner, par principe...

Tant que socialistes et écologistes se contenteront de gérer le capitalisme, d'accompagner sa dérive mortifère en essayant d'arrondir quelques angles, de mettre en oeuvre les politiques austéritaires préconisées par l'UE, bref tant qu'ils refuseront d'enfin changer de cap, il ne pourra pas y avoir de réelle majorité alternative, capable de rompre avec les vieilles politiques rétrogrades !

Manifestement, pour que cette donne change, les rapports de forces en faveur d'une gauche «radicale» devront encore évoluer...

11:02 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

20 juin 2019

26 mai, les jours d'après (V)

Essayer d'expliquer de manière rationnelle la position adoptée par le PTB, quant à la formation de majorités dans les différents «Exécutifs» de l'Etat fédéral, est extrêmement ardu tant les clichés ont la vie dure, tant la fébrilité des tenants d'un «rassemblement à gauche» est grande et tant les experts en tambouille post-électorale sont frustrés par le refus d'obscures compromissions de la part de l'un des acteurs !

Impossible dès lors d'appuyer le positionnement du parti de la «gauche radicale» sans être aussitôt taxé de «crypto-gauchisme» ou de soutien inconditionnel et aveuglé au «communisme».

Naturellement, dans bien des cas, cette incompréhension est feinte et permet essentiellement d'esquiver tout débat de fond.

Pour ma part, je ne suis ni membre ni «compagnon de route» du PTB.

Je ne suis pas «PRO-PTB» ; je suis «PRO-rupture avec les politiques libérales» et donc je suis «PRO-rupture avec les carcans de l'UE» !

Or, dans l'état actuel des rapports de forces, ces ruptures sont exclues car seul le PTB-PVDA les revendique !

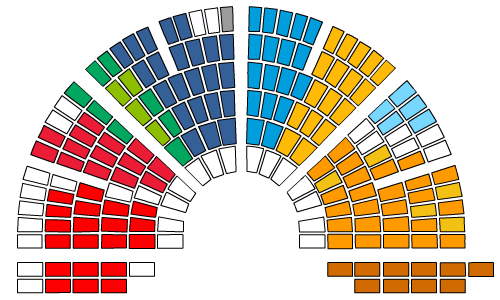

Le résultat du triple scrutin du 26 mai était pourtant clair, mais -curieusement- beaucoup l'escamotent : bien qu'en net progrès, le PTB reste largement minoritaire !

Je rappelle les chiffres : 12 députés (sur 150 !) à la Chambre des représentants ; 4 députés (sur 124 !) au Parlement flamand ; 11 députés (sur 89 !) au Parlement bruxellois ; et 10 députés (sur 75 !) au Parlement wallon...

Difficile dans ces conditions de détenir la main et difficile d'être incontournable ! Juste de quoi jouer un «rôle d'appoint» dans une coalition dominée par d'autres, avec la possibilité d'être «débarqué» à n'importe quel moment !

Alors, comment expliquer la mauvaise foi ambiante ?

PS et Ecolo ne remettent pas en cause les traités européens qu'ils ont ratifiés ! PS et Ecolo n'ont pas d'exclusives vis-à-vis des partis de droite ! PS et Ecolo s'accommodent du logiciel politique rétro-libéral ! Tout le cinéma orchestré pour culpabiliser le PTB vise à occulter une âpre réalité : PS et Ecolo ne veulent pas gouverner avec les «communistes», contre lesquels Jean-Marc Nollet affirmait gaillardement être «vacciné» ! Il s'agit de se procurer un alibi pour justifier leur entrée prochaine dans des majorités, qui avec le MR, qui avec l'Open Vld, qui avec le CD&V, qui avec Défi... On ne peut même pas exclure qu'ils finissent par s'associer avec la N-VA, une décision qui serait alors présentée comme «exceptionnelle» et dictée «par le sens des responsabilités», afin de sortir le pays d'une «crise de régime» !

A ne pas douter, les futurs «programmes de gouvernement» s'inscriront dans la continuité des politiques mises en oeuvre depuis des décennies. Il n'y aura ni changement de cap, ni rupture, ni réponses à la hauteur des défis et des enjeux de l'époque.

Mais les éminences «vertes» et «social-démocrates» viendront tranquillement expliquer qu'il n'y a pas d'autre alternative, coalitions larges et concessions inévitables obligent.

Et d'aucuns auraient voulu que le PTB monte dans ces embarcations instables, trahisse ses engagements et renie son programme, bref qu'il se comporte comme les partis traditionnels, histoire... de se discréditer d'emblée !

C'est raté !

Raoul Hedebouw et ses camarades rejettent le pouvoir pour le pouvoir et ne sont pas disposés à jeter par dessus bord quelques principes élémentaires !

On peut penser ce que l'on veut du PTB, cette bouffée d'oxygène sera précieuse à l'avenir, n'en déplaise aux thuriféraires de l'establishment politicien...

13:37 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

17 juin 2019

26 mai, les jours d'après (IV)

Je comprends parfaitement l'impatience exprimée par beaucoup concernant la possibilité de l'avènement d'un «gouvernement des gauches».

Il n'est pas interdit de prendre ses rêves pour des réalités.

Mais il n'est pas interdit non plus de se livrer lucidement à une «analyse concrète d'une situation concrète» !

Un «gouvernement des gauches» n'est pas un gouvernement qui va automatiquement impulser une politique réellement «de gauche», surtout quand la «gauche» est dominée par le PS, un parti qui a toujours gouverné avec la droite et qui assume sans état d'âme les politiques libérales préservant les intérêts du capital. Ecolo n'est d'ailleurs pas en reste, lui qui s'associe plus souvent qu'à son tour avec les libéraux de tous les horizons chaque fois qu'il en a la possibilité, lui qui ne veut pas se situer clairement sur l'échiquier politique et qui entretient volontairement la confusion avec sa phraséologie du «ni... ni...» ( ni à droite ni à gauche), lui dont certains dirigeants jettent à leur tour l'anathème contre les «communistes»...

Constituer un «gouvernement des gauches» ne se décrète pas. Il ne suffit pas d'incantations répétées sur les réseaux sociaux ou de publications de «cartes blanches» dans la presse pour matérialiser un désir ! Un «gouvernement des gauches» nécessite une modification des rapports de forces. Or, aujourd'hui, c'est encore le PS qui conserve la main, malgré un score électoral historiquement bas. Et, au delà de discours de circonstance, ce parti n'est guère enthousiaste devant une telle perspective car, fondamentalement, il ne veut pas rompre avec le cours libéral préconisé par les instances de l'UE et gravé dans le marbre étoilé des traités européens, garants de la «concurrence libre et non faussée» ! Un PS irrité par l'émergence sur le terrain électoral d'une «gauche radicale» qui conteste son hégémonie politique dans le «mouvement ouvrier». Et un PS pressé de revenir au Fédéral par la grande porte -avec dans son collimateur un poste de «premier ministre»!-, convaincu qu'une alliance avec «l'extrême-gauche» est un handicap dans cette reconquête !

Les résultats du triple scrutin du 26 mai sont pourtant sans appel : le PTB a progressé nettement et il est assurément l'un des grands «vainqueurs» des élections. Mais il partait de loin et il reste donc un parti minoritaire ! Ainsi, par exemple, en Région wallonne, avec 10 députés sur 75, il se situe seulement en... quatrième position (avec le Cdh) ! Cette donne indique clairement que le PTB n'est pas en état de décider la distribution des cartes post-électorales. Par conséquent, il est parfaitement contournable et il sera contourné ! Dans la capitale, le PS n'a guère tergiversé et a d'ores et déjà engagé la négociation pour une nouvelle majorité avec Ecolo et... Défi (ex-FDF, cette ancienne fraction du MR est tout aussi libérale. Le parti de Maingain a notamment proclamé haut et fort qu'il était partisan du maintien de l'âge légal de la retraite à 67 ans !). En Wallonie, les vieux roublards sociaux-démocrates jouent un peu plus la montre et occupent le terrain dans l'attente d'une décantation de la situation au niveau fédéral. Ici, Elio Di Rupo vient encore de réaffirmer ses intentions : un gouvernement s'appuyant sur les trois familles politiques traditionnelles et sur les écologistes. Bref, le PS veut nouer une alliance avec trois des quatre partis de la «Suédoise» sortante, le CD&V, l'Open Vld et... le MR !

Difficile, dans ces conditions, d'emboîter le pas à de nombreux syndicalistes et progressistes qui mettent la pression sur Raoul Hedebouw et ses amis pour qu'ils montent «au pouvoir» ! Vivent-ils dans un monde parallèle pour ignorer la véritable configuration politique issue des urnes ? Pensent-ils réellement que le PS va soudainement s'engager dans une voie «anticapitaliste» qui n'a jamais été la sienne ? Pourquoi cette ambiguïté persistante vis-à-vis d'un parti qui a été aux commandes durant 25 années consécutives et qui a endossé sans sourciller des politiques très dures contre le monde du travail ?

La détestation légitime du MR et de ce qu'il représente ne doit pas occulter les impossibilités actuelles. Une alternative ne pourra prendre forme au niveau des différents «exécutifs» sans la poursuite d'une large recomposition «à gauche», c'est-à-dire sans dépassement de la domination «social-démocrate», et ce processus devra s'appuyer sur de vastes mobilisations sociales, qui brisent le carcan et l'instrumentalisation imposés par des bureaucraties dont l'horizon se limite au «modèle belge de la concertation permanente», un mécanisme décomplexé de connivence avec le monde patronal et son personnel politique qui s'accommode de «l'horizon indépassable du capitalisme» !

Il sera impossible de répondre aux enjeux écologiques, sociaux ou démocratiques, sans un virage hautement conflictuel dans les «relations sociales» et sans un vigoureux changement de cap politique, en terme de programme comme en terme de prolongement «institutionnel» aux luttes.

Loin d'être un aboutissement, le 26 mai fut seulement une étape d'une route encore longue, très longue... sans raccourci possible !

LA REALITE DES CHIFFRES

ET DES RAPPORTS DE FORCES

Chambre (Fédéral) - 150 sièges

|

NVA

PS

VB

MR

Ecolo

PTB-PVDA

Open Vld

CD&V

Spa

Groen

Cdh

Défi

|

25

20

18

14

13

12

12

12

9

8

5

2 |

Parlement wallon - 75 sièges

|

PS

MR

Ecolo

PTB

Cdh

|

23

20

12

10

10 |

Parlement bruxellois – 89 sièges

|

PS

Ecolo

MR

PTB-PVDA

Défi

Cdh

Groen

Open Vld

N-VA

Spa

CD&V

VB

Agora

Dier Animal

|

17

15

13

11

10

6

4

3

3

3

1

1

1

1 |

Parlement flamand – 124 sièges

|

N-VA

VB

CD&V

Open Vld

Groen

Spa

PVDA

|

35

23

19

16

14

13

4 |

00:11 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

13 juin 2019

26 mai, les jours d'après (III)

Etonnement, irritation, déception, mécontentement : l'échec des «négociations» entre PS et PTB suscite beaucoup de commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, de la part de celles et ceux qui misaient sur le «changement».

De leur côté, les adversaires d'une perspective de coalition inédite dans ce pays peuvent maintenant exprimer leur soulagement, bien que l'on doute qu'ils aient réellement été inquiets, tant la constitution d'une «majorité progressiste» semblait peu vraisemblable.

Parce que le Parti Socialiste gère couramment avec la droite les affaires et les intérêts du capital, et parce qu'il accompagne de manière zélée les politiques libérales qui matérialisent cette défense prioritaire du mode de production et d'échange capitaliste. Et croire qu'il serait aujourd'hui disposé à modifier son ADN politicien, afin de mettre en oeuvre une politique qui prenne le contre-pied de ses choix et de ses pratiques passées, est une illusion.

Parce que le Parti Socialiste gère couramment avec la droite les affaires et les intérêts du capital, et parce qu'il accompagne de manière zélée les politiques libérales qui matérialisent cette défense prioritaire du mode de production et d'échange capitaliste. Et croire qu'il serait aujourd'hui disposé à modifier son ADN politicien, afin de mettre en oeuvre une politique qui prenne le contre-pied de ses choix et de ses pratiques passées, est une illusion.

Parce que le Parti du Travail de Belgique défend un programme de rupture avec les dérives droitières récurrentes de cette «gauche gestionnaire», et parce qu'il n'est pas envisageable de le voir monter dans un «exécutif» pour renier ses engagements et s'aligner platement sur les options «austéritaires» d'Elio Di Rupo & tutti quanti.

Il convient également de souligner que les amis de Raoul Hedebouw ne détiennent pas la main. En effet, malgré leur belle progression, le PTB demeure largement minoritaire et à bonne distance du PS (10 sièges sur 75 au Parlement Wallon par exemple, contre 23 pour les sociaux-démocrates !). Dès lors, il n'est nullement indispensable pour la constitution de majorités. Il ne pourrait jouer au mieux qu'un «rôle d'appoint», avec la menace d'être débarqué à n'importe quel moment !

et à bonne distance du PS (10 sièges sur 75 au Parlement Wallon par exemple, contre 23 pour les sociaux-démocrates !). Dès lors, il n'est nullement indispensable pour la constitution de majorités. Il ne pourrait jouer au mieux qu'un «rôle d'appoint», avec la menace d'être débarqué à n'importe quel moment !

En réalité, pour que la formation d'une «coalition des gauches» puisse aboutir, deux conditions (au moins) sont nécessaires : 1. une modification des rapports de forces, ce qui implique la conquête de «l'hégémonie» par la «gauche radicale». 2. d'importantes mobilisations populaires qui viennent perturber la quiétude et la routine des appareils syndicaux et politiques, toujours attachés à un «modèle belge» de concertation et de connivence qui profite surtout aux possédants !

C'est peu dire qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir...

Dans l'immédiat (?), il faut se préparer à une nouvelle offensive contre les travailleurs et les allocataires sociaux, quelle que soit la composition exacte des gouvernements qui seront bientôt (?) mis en place, mais qui demeureront des coalitions entre partis traditionnels, car ceux-ci n'ont aucune exclusive les uns envers les autres !

Un dernier point sur une petite musique qui se veut insistante : «le PTB a sans doute raison de ne pas se laisser embarquer mais il aurait dû être plus roublard pour éviter de porter la responsabilité de ce fiasco». Certes, dans notre monde, le spectacle est partie intégrante de la politique ; mais il serait peut-être temps de ne plus être obsédé par la «com» et de se concentrer sur le fond...

01:33 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |