19 mars 2020

La planète en folie (1)

Le capitalisme financier est incorrigible !

La Banque Centrale Européenne, aujourd'hui présidée par Christine Lagarde ex-dirigeante du FMI, va dégager 750 milliards € (!) supplémentaires pour soutenir le secteur bancaire, la monnaie européenne et "calmer le jeu sur les marchés" !

Aux Etats-Unis, en début de semaine, la Fed a acheté pour 500 milliards $ (!) de bons du Trésor !

Avec ces centaines de milliards, on pourrait largement renforcer le secteur des soins de santé au niveau mondial et lui donner largement les moyens de faire face aux pandémies, présentes et... à venir ! Mais les êtres humains ne sont pas la priorité du Capital ! Sa priorité est le sauvetage de "l'économie", c'est-à-dire la préservation de sa machine à profits !

Etats-Unis, la NRA (National Rifle Association) se frotte les mains.

En effet, dans les États les plus touchés par le Covid-19, les observateurs remarquent une forte hausse du nombre d’armes vendues. C’est le cas notamment pour la Californie, New York et Washington.

Mad Max ne sera bientôt plus de la fiction !

La pandémie de Coronavirus pousse les Etats et leurs gouvernements à prendre des mesures "fortes".

Et on note, au niveau des discours, certains "changements" spectaculaires.

Ainsi, on entend maintenant des responsables et des dirigeants politiques -qui n'ont cessé de déréglementer l'économie et de privatiser à tout va-, vanter les mérites des "services publics" et prendre des mesures pour les "renforcer" !

En Espagne, par exemple, certains hôpitaux privés sont aujourd'hui "nationalisés" !

C'est très bien...

Mais pas d'illusion toutefois. Cela ne durera que le temps de la crise sanitaire ! Ensuite, le "naturel" capitaliste reviendra au galop et reprendra ses "droits"...

Pour rappel, en 2008, les banques ont été heureuses de recevoir l'aide des pouvoirs publics et de la collectivité. Puis, elles ont repris la main ! Avec toujours le même sacro-saint "principe" à la clé : "socialiser les pertes (et les difficultés), privatiser les profits" !

Pour qu'une évolution conjoncturelle (dictée par une situation exceptionnelle) devienne structurelle, pour que la société reprenne le contrôle de la production, pour que les leviers économiques changent de mains, pour que la "propriété bourgeoise" (Marx) disparaisse, les mobilisations sociales et le combat politique pour une alternative radicale au capitalisme (et à son productivisme mortifère) resteront demain indispensables !

Plus que jamais...

14:07 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

18 mars 2020

Sidération

"Les sociétés en état de choc abandonnent des droits que, dans d'autres circonstances, elles auraient défendus jalousement" [Naomi Klein]

17:13 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

Démocratie et pandémie

La lutte contre la pandémie du coronavirus est évidemment une priorité, mais les discours bellicistes des pouvoirs politiques et des médias dominants ne sont pas le fruit d’une étourderie !

Il s’agit de construire un récit, non dénué d’arrières pensées idéologiques (comme tout récit), celui d’une société ‘’en guerre’’ qui :

1°) nécessite des mesures d’exception ‘’verticalistes’’, c’est-à-dire des dispositions imposées du ‘’haut’’ (gouvernements et ‘’experts’’ qui les entourent) vers le ‘’bas’’ (la population ‘’ignorante’’ ou ‘’insouciante’’)

2°) mobilise un discours impératif ‘’d’unité nationale’’ pour forcer une posture ‘’unanimiste’’ qui annihile, ou relègue à la marge, tout questionnement et toute démarche critiques concernant le traitement politique de cette inquiétante crise sanitaire.

Il est évidemment exclu pour les dominants d’encourager le moindre processus d’auto-organisation populaire, même si en dépit de consignes strictes, des actes de solidarité et d’entraide se déploient ‘’spontanément’’ dans les profondeurs de la société !

Aujourd’hui, au motif de se ‘’serrer les coudes’’ contre l’invasion du covid-19, les décisions antidémocratiques se banalisent : interdiction des rassemblements et des manifestations, interdiction d’activités publiques, ‘’pouvoirs spéciaux’’ accordés aux exécutifs et mise entre parenthèses des assemblées parlementaires, etc.

Dans le même temps, tout est mis en œuvre pour infantiliser et discipliner le corps social : l’heure n’est donc plus à l’exercice légitime des droits démocratiques des citoyen(ne)s, l’heure n’est donc plus aux revendications ou à la défense de ce qui a été conquis, l’heure est aux interdits et aux injonctions : restez chez vous !

Restez chez-vous, faites ce que bon vous semble -ou presque !-, mais faites-le dans vos murs : ressortez vos jeux de société, bricolez ou lancez-vous dans un nettoyage de printemps, regardez la télévision et/ou surfez sur votre terminal ! D’ailleurs, en guise de compensation pour votre nouvelle existence monacale, et afin de tuer ‘’l’ennui’’, vous bénéficiez même de certaines largesses : ainsi par exemple, Canal + propose dès maintenant ses programmes en clair 24h/24 ; ainsi les opérateurs téléphoniques vous offrent des ‘’accès illimités’’ au Net ou des GB de data supplémentaires pour vos mobiles ; ainsi des plateformes de streaming diffusant des programmes pour enfants sont mises à la disposition des familles…

Elle n’est pas belle la vie ?

Evidemment, il y a des exceptions à cet enfermement contraint généralisé. On ne peut laisser les gens mourir de faim ou sans soins. Ils sont donc ‘’autorisés’’ à se déplacer pour se procurer de l’alimentation, des médicaments ou consulter un médecin. Ils peuvent également prendre un bol d’air limité à… deux personnes ! Et pour faire respecter ces ‘’règles’’, la police veillera au grain et n’hésitera pas à verbaliser. Mieux vaut s’habituer immédiatement à la présence massive d’uniformes dans nos rues et au quadrillage serré du territoire !

On ne peut même pas exclure à l’avenir, en cas d’aggravation de la situation, une intervention de l’armée, comme lors des lendemains d’attentats terroristes !

Et puis surtout, le principal (pour les décideurs) : il faut continuer à faire ‘’tourner l’économie’’, il faut continuer à travailler pour produire des marchandises et assurer la ‘’profitabilité’’ des entreprises !

Par tous les moyens possibles : le ‘’télétravail’’ pour toutes celles et tous ceux qui ont recours aux ‘’écrans’’ dans leur activité professionnelle, en prenant des mesures de ‘’social distancing’’ et d’hygiène pour les autres !

Mais en dépit de cette bienveillance vis-à-vis de l’activité économique, certaines entreprises devront néanmoins êtres mises à l’arrêt, pénalisant en premier lieu les salariés renvoyés au chômage !

Et puis, il y a les invisibles, les exclus du circuit économique, les chômeurs et les précaires, les pauvres et les SDF. Pour eux, ces temps de restrictions supplémentaires seront encore plus difficiles.

Enfin, à cette crise sanitaire viendront inévitablement se superposer d’autres crises, économique et financière. Sans oublier, chez nous, la ‘’crise de régime’’ qui reste pendante et qui gardera sa complexité malgré l’actuelle ‘’union nationale’’ de façade !

Bien entendu, tout ceci aura un coût.

Enorme.

Se posera à ce moment la question du paiement de cette lourde facture, et il ne faut pas être un prophète pour deviner que les forces de droite mettront tout en œuvre pour présenter l’addition à celles et ceux qui subissent pourtant déjà des cures ‘’austéritaires’’ depuis des décennies !

C’est dire si cette ‘’union sacrée’’ que d’aucuns s’efforcent de bétonner à l’occasion de l’actuelle pandémie ne doit pas faire illusion.

Le mouvement syndical, les mouvements sociaux, les mouvements de lutte contre le ‘’réchauffement climatique’’ ont grandement intérêt à ne pas se laisser anesthésier et à préparer la reprise des mobilisations dès la fin de la crise du coronavirus, car aucun répit ne sera accordé par les possédants et les gouvernants à leur service, qui n’ont que faire de la ‘’justice sociale’’ ou de la ‘’justice climatique’’…

15:17 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

15 mars 2020

Urgences !

Le PS ne montera donc pas ce dimanche dans un attelage avec la N-VA.

C’est un fait positif !

Néanmoins :

1°) Il y a bel et bien eu ces derniers jours des discussions suivies avec le parti de Bart De Wever

2°) La ‘’négociation’’ a échoué, aux dires de Paul Magnette lui-même, à cause de l’attitude ‘’scandaleuse’’ de la N-VA et de ses revendications ‘’indécentes’’, pas à cause des présidents des 5 autres partis conviés autour de la table

3°) Le PS soutiendra maintenant de ‘’l’extérieur’’ le gouvernement actuel, qui est un gouvernement de droite ‘’minoritaire’’ et en ‘’affaires courantes’’, composé de 3 des 4 partis de la défunte ‘’Suédoise’’ de triste mémoire, qui ont dirigé l’Etat fédéral avec les ‘’nationalistes flamands’’ durant... 4,5 ans

4°) Cet appui ne portera pas uniquement sur de strictes questions de santé publique, mais aussi sur des décisions à prendre en matière ‘’économique et sociale’’, un intitulé large qui couvre potentiellement de très vastes domaines de la vie de toutes et tous

5°) Ecolo défend lui aussi une ligne ‘’d’unité nationale’’ et rejoint ainsi le PS dans sa volonté d’un soutien parlementaire externe à la coalition réduite dirigée par la MR Sophie Wilmès

6°) Il conviendra donc d’être particulièrement attentif aux orientations qui seront arrêtées dans les prochains jours et qui pourraient avoir un impact négatif pour le plus grand nombre

7°) Les péripéties des dernières heures ne préjugent en rien le scénario politique qui sera écrit dans un futur proche (?), lorsque la crise du coronavirus sera derrière nous

8°) Les réponses adéquates aux grandes urgences de l’époque -en matière écologique, économique, sociale, démocratique ou sociétale- ne découleront pas automatiquement de manœuvres politiciennes habiles ou d’équations savantes pour réunir une majorité fédérale consistante. Les grandes mobilisations pour la justice climatique, les actions des mouvements sociaux et du mouvement syndical resteront indispensables pour matérialiser une alternative radicale face aux impasses mortifères du capitalisme

9°) Il serait, en effet, illusoire de penser qu’un rassemblement de partis, acceptant le cadre euro-libéral réellement existant et donnant la priorité à la défense des intérêts d’une oligarchie financière, puisse relever les défis majeurs de notre temps, en rompant avec les politiques austéritaires des dernières décennies et en sortant de l’inertie face au ‘’dérèglement climatique’’

10°) La lutte pour l’émancipation humaine, la fin de toute exploitation et des multiples oppressions, la préservation de notre écosystème, la sauvegarde de toutes les espèces vivantes, la protection de notre unique planète Terre, demeure un combat de longue haleine, qui ne souffre plus le moindre retard tant les ‘’urgences’’ nous mordent aujourd’hui la nuque !

16:38 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

26 mai, les jours d'après (XXVII)

On ne sait si les négociations entre le PS et la N-VA, qui se poursuivront ce dimanche, aboutiront. Mais il y a bel et bien négociations entre les partis de la coalition sortante et la ''famille socialiste'' !

Les grandes déclarations devant la presse, les serments la main sur le cœur d’un Magnette affichant sa détermination ‘’de gauche’’, les manœuvres en coulisses pour mettre sur pied un gouvernement sans l’un ou sans l’autre des protagonistes, les positions viriles retranchées derrière des ‘’lignes rouges’’ annoncées infranchissables, ont (peut-être) tenu en haleine le peuple durant quelques mois, mais maintenant place aux partis ‘’responsables’’. Il faut sauver… ‘’l’économie’’ menacée par le covid 19, ce virus sournois venu de loin. Traduction : il faut préserver les sacro-saints intérêts du capital, il faut sauvegarder sa ’’compétitivité’’, il faut garantir son ‘’taux de profit’’, il faut assurer aux actionnaires des grandes entreprises leurs dividendes saisonniers, bref il faut voler au secours de ce bon petit soldat du capitalisme financier globalisé qu’est le royaume de Belgique !

Les beaux discours concernant la ‘’priorité à l’humain’’ ne peuvent tromper que les éternels ‘’candides’’, sincères ou roublards. L’essentiel pour les ‘’décideurs’’ se trouve dans les chiffres d’un tableau de bord économique !

Voilà donc le ciment qui pourrait servir à la constitution rapide d’un ‘’gouvernement d’urgence’’, regroupant les ‘’frères ennemis’’ d’hier soudainement ‘’réconciliés’’ pour la cause de puissants intérêts !

Cette nouvelle ‘’majorité’’ serait la reconduction de la ‘’Suédoise’’ sortante élargie à la ‘’famille socialiste’’ ! Avec 6 partis qui ont tous perdus les dernières élections ! Moins 22 sièges au Parlement fédéral pour les 4 partis du ‘’gouvernement Michel’’, moins 4 sièges pour le Spa et moins 3 sièges pour le PS (qui a dû, de surcroît, abandonner en cours de route E. Kir et ses dangereuses liaisons) !

Que peut-on attendre de cette ‘’majorité de battus’’ associant les formations de Bart De Wever et de Paul Magnette ? Que peut-on attendre d’une association entre des Théo Francken, Ahmed Laaouej ou Koen Geens ? Que peut-on attendre d’une prolongation de la MR Sophie Wilmès comme première ministre ?

Certainement pas une politique ‘’progressiste’’ qui tiendrait compte du ‘’signal de l’électeur’’ et qui répondrait aux grands défis de l’époque : l’urgence sociale, l’urgence climatique, l’urgence démocratique (une gestion humaniste des migrations)…

Car ce n’est pas avec un tel assemblage d’ultra-libéraux, de représentants d’une ‘’gauche gestionnaire’’, de climatosceptiques, de racistes et de nationalistes, que sera engagée une véritable transition écologique, que l’âge de la retraite sera ramené à 65 ans, que les pensions seront fixées immédiatement à un minimum de 1500 € net, que la justice fiscale sera établie, qu’un impôt sur la fortune sera instauré, que la fuite des capitaux sera éradiquée, que les salaires seront libérés de tout carcan, que la Sécu et les services publics seront consolidés, que la pauvreté sera combattue (notamment pas le retour à ‘’l’individualisation’’ des droits sociaux), qu’un accueil digne sera garanti aux migrants, que les traités austéritaires européens seront dénoncés, etc.

C’est dire si les prochaines heures risquent d’être lourdes de conséquences pour le plus grand nombre…

@

[Post scriptum, 12h40. Paul Magnette et son bureau politique rejettent finalement une alliance avec la N-VA. La direction du PS a mesuré le risque qu'elle prendrait en s'associant directement avec Bart De Wever et consorts ! Manifestement, un "retournement de veste" aujourd'hui, aurait été difficile à avaler pour une base qui, depuis des mois, a intégré le couplet "pas avec la N-VA" ! Tant mieux ! Reste maintenant à vérifier ce que signifiera concrètement le "soutien extérieur" annoncé au gouvernement minoritaire actuellement aux "affaires (courantes)" ? Et reste surtout à demeurer attentif aux manoeuvres qui ne manqueront pas dans les prochains mois, lorsque la crise sanitaire aura été surmontée !

10:32 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

27 février 2020

Journalisme embastillé

11:51 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

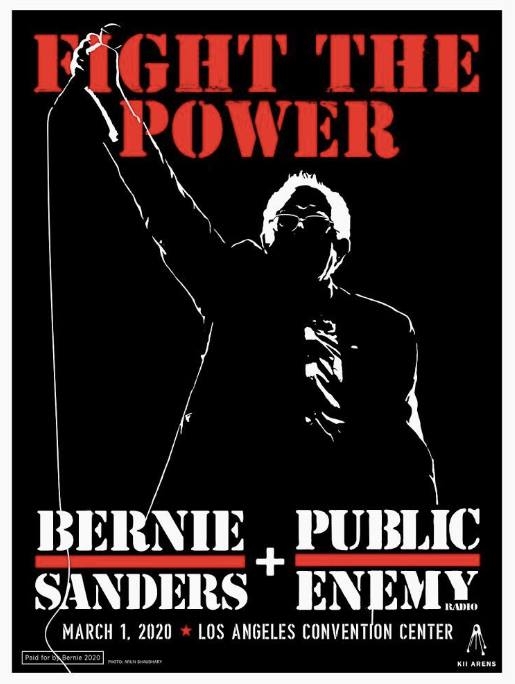

Go Bernie, Go !

11:38 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

26 mai, les jours d'après (XXVI)

Faut-il revoter ? La question ne se pose plus car, que l’on soit un adversaire ou un partisan de ce scénario, de nouvelles élections sont maintenant inévitables. Et dans une ‘’démocratie’’, il n’y a d’ailleurs aucune raison de craindre le recours à l’électorat !

Ce n’est toutefois pas une raison pour se cacher derrière son petit doigt : un nouveau scrutin ne changera pas automatiquement la donne. Car les résultats pourraient être identiques, ou à peu près les mêmes, voire plus inquiétants encore, avec le renforcement du bloc N-VA/VB, par exemple !

Et puis, le fond de la ‘’crise’’ de ce pays, qui perdure depuis longtemps, n’est pas principalement lié aux péripéties électorales. Ce qui rend la situation complexe, c’est la coexistence de deux peuples dans un seul Etat, deux peuples qui se donnent des expressions politiques antagoniques !

Cette particularité pèse chaque fois que la formation d’un gouvernement ‘’fédéral’’ est à l’ordre du jour : deux majorités politiques différentes sont obligées de se rencontrer et de se confronter afin de dégager un ‘’accord de législature’’, ce qui implique souvent de résoudre une véritable ‘’quadrature du cercle politicienne'' !

Finalement, c’est toujours la Wallonie qui est politiquement pénalisée ! Car c’est la Flandre qui est majoritaire, c’est sa ‘’classe politique’’ qui est dominante et celle-ci est très largement de droite !

Et aujourd’hui ce centre de gravité est encore consolidé par la présence persistante d’une extrême-droite à un haut niveau !

Tant que cette problématique ne sera pas prise à la racine, c’est-à-dire sans une solution de rechange radicale qui s’appuie sur le ‘’droit à l’autodétermination des peuples’’, les difficultés persisteront, la ‘’crise de régime’’ s’approfondira -alimentant ainsi les commentaires désabusés et sans fin des ‘’éditorialistes’’-, et les ‘’Belgicains’’ de tous les horizons -toujours en quête d’une ‘’Belgique unie’’ de plus en plus introuvable !- continueront à vilipender les uns ou les autres ...

#####

Le patronat ne cesse de se plaindre, de la fiscalité qui serait trop lourde, du "coût du travail " qui serait trop élevé, des "contraintes administratives" qui seraient trop nombreuses, de "l'esprit d'entreprendre" qui serait systématiquement dénigré, des grèves "à répétition" qui "sabotent l'économie", de tous ces "obstacles" qui entravent la "compétitivité"...

Mais les bénéfices coulent à flots, les actionnaires touchent des dividendes sans cesse plus élevés, et des dizaines de milliards € filent vers des terres fiscalement paradisiaques sous le regard bienveillant des coalitions gouvernementales qui se suivent et se ressemblent dans leur soumission au "despotisme du marché" ! Ainsi, au cours de l’année de déclaration 2019 (revenus 2018), les entreprises belges ont transféré pas moins de 172,3 milliards € vers les plus célèbres paradis fiscaux, rapportent l’Echo et De Tijd ce jeudi, sur la base des chiffres communiqués par l’administration fiscale.

On pourrait pourtant faire beaucoup avec cet argent : augmenter les pensions et les salaires les plus bas, revaloriser toutes les allocations sociales, instaurer la gratuité des transports collectifs, consolider la Sécu et garantir à toutes/tous l’accessibilité aux soins de santé, éliminer la pauvreté, mettre en oeuvre une véritable transition énergétique, etc.

L'argent existe donc bel et bien dans notre société. En surabondance ! Encore convient-il de faire le choix politique qui s'impose, celui d'aller le chercher pour répondre aux besoins de la population et aux enjeux climatiques ! C'est ce qui devrait prioritairement être sur la table des "négociations" pour la formation d'un gouvernement ! Allo, le PS, allo, Ecolo..

11:20 Publié dans Blog, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |