18 avril 2020

Neutralité ?

"L'Etat capitaliste a toujours pour mission de rassembler en haut et disperser en bas"

Nicos POULANTZAS

10:39 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

16 avril 2020

La planète en folie (10)

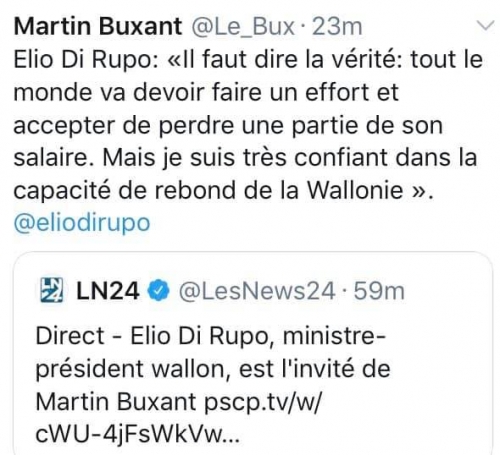

La vision de "l'après" pandémie d'Elio Di Rupo, l'actuel ministre-président de la Région wallonne :

S'il ne s'agissait que d'une sortie distraite qui ne se traduira pas dans les actes, l'on pourrait peut-être détourner le regard. Mais toute l'histoire récente démontre que le PS, au pouvoir, n'a jamais eu le moindre état d'âme pour mettre en oeuvre une politique libérale en étroite collaboration avec les partis de droite ! Inutile de rappeler ici le bilan de ses 26 années consécutives (de 1988 à 2014) au gouvernement fédéral !

Personne ne pouvait avoir d'illusion sur ce que tenteront de réaliser des partis comme la N-VA ou le MR, à savoir favoriser le retour au business as usual de "l'avant" crise du Coronavirus et imposer une terrible cure d'austérité à la population pour payer la facture de la "crise économique et financière" annoncée. Personne ne peut plus avoir d'illusion sur le positionnement de la formation de Paul Magnette dans la période qui s'ouvre !

Mieux vaut intégrer dès maintenant cette donnée afin de se préparer aux inévitables affrontements sociaux à venir...

Maggie De Block veut une nouvelle méthode de comptage des décès pour éviter une surévaluation en Belgique !

Elle est incapable de fournir du matériel et des masques, mais maintenant elle veut lutter contre les chiffres plutôt que lutter contre la pandémie !

Comme si minimiser une statistique changeait quoi que ce soit à la gravité de la situation !

Formidable ce gouvernement "minoritaire en affaires courantes mais doté de pouvoirs spéciaux avec l'appui de 10 partis" !

Beaucoup de discussions dans la presse et sur les réseaux sociaux concernant les chiffres de la mortalité générée par le Coronavirus dans les différents pays. Avec des comparaisons naturellement controversées.

Soit.

Mais il faudrait peut-être un moment cesser de palabrer sur des statistiques !

La situation est très grave, chaque mort est un mort de trop et est source de détresse pour les familles. Que l'on se concentre sur les moyens à donner aux personnels soignants qui sont en première ligne et que l'on donne des moyens à la recherche pour mettre au point un vaccin...

En cette période de "confinement", nous avons tous besoin de divertissement, d'un peu d'air frais et aussi de bouffées d'oxygène "intellectuelles" !

Je suis donc occupé à relire l'autobiographie de Léon Trotsky ("Ma vie") qui, avec le "Manifeste du Parti Communiste", est l'un des livres qui a constitué un déclencheur politique au cours de mon adolescence.

Et près d'un demi-siècle plus tard, toujours la même réception enthousiaste !

Certes, c'était un autre monde, c'était une autre (terrible) époque, c'étaient d'autres acteurs et les défis actuels exigent des réponses renouvelées.

Mais quelle énergie et quelle volonté d’aller de l’avant se dégagent de ce bouquin !

______

"Rien ne se passe comme prévu, c’est la seule chose que nous apprend le futur en devenant du passé"

(Daniel PENNAC)

11:22 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

14 avril 2020

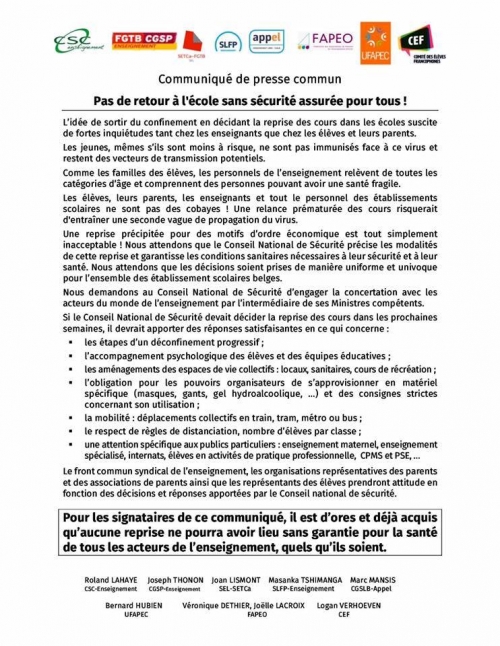

L'école n'est pas un laboratoire expérimental !

22:13 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

La planète en folie (9)

La pandémie de Coronavirus, les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement des produits alimentaires et les mesures protectionnistes prises par les États pour juguler la propagation du Covid-19 pourraient causer une pénurie alimentaire mondiale, ont averti le 1er avril les présidents de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'Organisation mondiale de la santé.

Conclusion ? Priorité à la "relocalisation" de la production et aux "circuits courts" !

Selon Greenpeace, le gigantesque incendie qui ravage la région de Tchernobyl (Ukraine) est maintenant très proche de la centrale !

Le Coronavirus est loin d’être la seule menace dans ce meilleur des mondes du XXIème siècle…

Le "net" a de la "mémoire", paraît-il ! Tant mieux. Parce que depuis des semaines, le personnel politique et les "experts" disent tout et leur contraire ! C'est donc le moment "d'archiver" leurs multiples déclarations incohérentes pour pouvoir leur réclamer quelques "comptes" dans la phase de "l'après"...

Mais comment peut-on expliquer leurs "approximations" répétées ?

Trois raisons, au moins : 1°) ils paient les conséquences des politiques austéritaires "de gribouille" des dernières décennies ! 2°) ils sont coincés aujourd'hui dans un étau contradictoire, entre la nécessité de préserver les vies humaines et les pressions quotidiennes des puissants pour "relancer l'économie" au plus vite ; dès lors, ils s'efforcent de ménager la chèvre capitaliste et le chou sanitaire ! 3°) ils sont "tout simplement" dépassés par les événements !

A écouter !

PREFACE A LA NOUVELLE EDITION DE

«L’AVENIR EN COMMUN»

"Ils sont responsables. Ils sont coupables. Pourtant ceux qui ont mis le monde dans cet état prétendent nous imposer encore leurs solutions aux problèmes qu’ils ont provoqués ! Nous les en croyons incapables et toujours aussi dangereux. On peut gouverner autrement avec d’autres objectifs et d’autres méthodes. Et nous voulons proclamer qu’on peut commencer à le faire à tout moment.

C’est pourquoi notre contribution est un programme de gouvernement. Il s’agit de «L’Avenir en commun». C’est le programme proposé par «La France Insoumise» à la dernière élection présidentielle. Sa légitimité ? Il a déjà rassemblé 7 millions de voix, soit près de 20% des suffrages exprimés en 2017. Il est d’actualité. Car il n’avait pas été rédigé pour satisfaire une mode médiatique ou sacrifier à un simple un rite électoral. Il s’agissait au contraire de traduire en mesures concrètes une nouvelle vision du monde. Celle-ci est basée sur une prise de conscience écologique globale et sur la volonté de construire une société vraiment humaine faite d’entraide et de solidarité. En ce sens il prouve qu’on peut gouverner à l’inverse de ce qui s’applique sous nos yeux.

Pourquoi l’éditons-nous à nouveau ? Parce que nous voulons répondre concrètement au rendez-vous du moment que vit notre société. Sans rien en changer, nous l’avons mis à jour sur les points trop liés à l’actualité d’alors. L’épidémie du COVID19 disloque l’économie et les systèmes politiques du monde partout où triomphaient le productivisme, le capitalisme financier et les sociétés d’inégalités brutales. Mais il existe dorénavant une volonté profonde dans notre peuple de revoir de fond en comble l’organisation et les priorités de notre société. Un bouillonnement d’idées s’amorce. Il ouvre un désir de changements radicaux. Les libéraux comptent abuser de cet appétit. Comme ils l’avaient fait après la crise financière de 2008, ils s’approprient les mots et les idées qui circulent déjà depuis longtemps et qu’ils avaient tant raillés. Ils voudraient faire croire que tout reste à inventer. Comme s’il n’y avait eu ni alertes, ni réflexions, ni propositions avant la catastrophe en cours. Encore une façon de s’amnistier de leurs terribles responsabilités !

Et pendant que nous réfléchirions, eux pourraient mettre en place dès à présent le «monde d’après» qui leur convient. Un monde croupissant dans les inégalités sociales et les violences écologiques, un monde de contrôle généralisé, de libertés réduites, où de nouveau il faudrait tout sacrifier pour rembourser la dette des États et des entreprises financières.

Non, messieurs-dames les puissants, ce n’est pas si simple ! Des alternatives existent. Nous en proposons une, dès à présent. Le programme «L’Avenir en commun», est en parfait état de marche. Sur maints aspects il est d’ailleurs prémonitoire. Il répond à la situation que nous vivons. Il pourrait être appliqué demain s’il le fallait. Et c’est bien cela que nous voulons signifier. Ce programme n’est pas la propriété des Insoumis. Il appartient au peuple qui l’a porté. Il est conçu pour fédérer le grand nombre des gens qui veulent vivre une vie décente en harmonie avec la nature et les autres êtres humains. Il est bon pour tous, quelles que soient son idéologie, ses convictions philosophique ou religieuse. Il propose une nouvelle France, soucieuse d’abord de l’intérêt général et des biens communs. Le peuple en serait le seul souverain veillant au salut commun en toute indépendance. Nous le versons comme contribution à tous les débats. Mais nous le proposons aussi comme une solution immédiatement applicable."

Jean-Luc Mélenchon, Président du groupe «la France Insoumise» à l’Assemblée nationale

https://lafranceinsoumise.fr/2020/04/13/le-monde-dapres-p...

_____

"Il n'est pas possible pour un individu conscient de vivre dans une société telle que la nôtre sans vouloir la changer"

(George ORWELL)

15:14 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

13 avril 2020

La planète en folie (8)

Joachim Coens, le président du CD&V, rêve d’un "nouveau modèle économique" après la crise du Coronovirus…

Des politiciens qui vont nous faire le coup de la "nécessité d'un grand changement", alors qu'ils sont au pouvoir depuis des décennies et qu'ils ont toujours tiré dans une seule direction austéritaire, on va en voir une multitude dans les prochaines semaines !

Nulle véritable surprise toutefois : "ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent !".

C'est donc très plaisant, aujourd'hui, de rendre hommage aux personnels soignants, par exemple. Seulement hier, quand ils étaient dans la rue pour contester les économies drastiques dans le secteur des soins de santé et pour réclamer une revalorisation de leur métier, les "excellences gouvernementales" leur répondaient que c'était exclu, au nom des "assainissements budgétaires" !

Pensent-ils sérieusement, ces "responsables" de partis, que nous sommes des poissons rouges, que nous avons tout oublié des politiques qu'ils mettent en oeuvre depuis 40 ans, que nous allons glisser leurs turpitudes répétées sous le tapis de l'histoire et que nous allons agir comme s'il ne s'était rien passé ?

Ni amnésie, ni amnistie !

Des spécialistes avertissent : "si rien ne change, d’autres pandémies vont suivre".

A l’évidence.

Dans le cadre du capitalisme globalisé, les êtres humains saccagent la planète, détruisent les écosystèmes, menacent la biodiversité, bouleversent les cycles de la vie et continuent à s’imaginer que cela n'aura aucune conséquence !

Erreur !

Pour éviter de foncer droit dans le mur, il est indispensable -et c'est urgent !- de transformer radicalement ce mode de production et d'échange, de briser la recherche frénétique de profits toujours plus élevés, d'arrêter l'exploitation du travail et le pillage des ressources de la planète, de donner la priorité aux "biens communs" et au "mieux vivre" !

Nous sommes maintenant à la croisée des chemins et mieux vaudrait ne pas se tromper de bifurcation...

85 % des entreprises contrôlées ne respectent pas les règles de la distanciation sociale, rapporte la presse !

Il faut vraiment ignorer la réalité de l'activité en entreprise, et des interactions humaines qu'elle génère, pour penser qu'il est possible d'y maintenir en permanence une "distanciation sociale" !

Les gouvernants et les experts font beaucoup de discours sur le "confinement" mais ils n’ont pas mis à l'arrêt toute la production "non essentielle" !

Trop de personnes continuent à travailler et trop de personnes continuent à se déplacer pour aller travailler. Là est la première "irresponsabilité".

Mais quand le business et les profits priment sur la santé...

Beaucoup de contributions, beaucoup d’opinions, beaucoup de suggestions… sur ce qu’il faudrait mettre en œuvre après cette crise du Coronovirus. Cela part dans tous les sens ! C’est parfois très intéressant, souvent moins.

Mais en dernière analyse, il n’existe qu’une seule et véritable question, celle du capitalisme : STOP ou ENCORE !

_____

"Si construire l'avenir et dresser des plans définitifs pour l'éternité n'est pas notre affaire, ce que nous avons à réaliser dans le présent n'en est que plus évident ; je veux dire la critique radicale de tout l'ordre existant"

(Karl Marx, 1843)

12:02 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

09 avril 2020

La planète en folie (7)

Le secteur aéronautique belge demande au gouvernement une aide supérieure à 500 millions €.

Voilà déjà les entreprises qui tendent leur sébile à l'Etat, cet Etat tellement vilipendé par le patronat et les néo-libéraux lorsque les affaires sont florissantes !

Leur principe est connu : les bénéfices sont empochés par le "privé" mais les pertes (conséquentes) doivent absolument être "socialisées" !

Aujourd'hui, comme en 2008 pour le secteur bancaire !

Avec au final la même conséquence : nous passerons à la caisse !

Bernie Sanders a abandonné la course à la Maison Blanche !

L'impasse d'une stratégie qui consiste à mener un combat politique majeur dans le cadre du parti démocrate, l'un des deux partis de l'establishment capitaliste US !

Sans une troisième force indépendante, sociale et écologique, aucune véritable alternative n'est envisageable !

Et en cette période de pandémie, la perspective de l'instauration d'un bon système de santé, accessible à toute la population étatsunienne, disparaît !

Reste maintenant un face-à-face entre deux candidats du système, qui fait immanquablement penser à l'élection de 2016. A la place de Clinton, ce sera donc Biden qui affrontera Trump, et le résultat risque d'être exactement le même...

L’hebdomadaire français Le Point, relayant le magazine Forbes, a découvert le vrai drame de cette pandémie : le 18 mars, on comptait 2 095 milliardaires sur la planète contre 2 321 le 6 mars dernier. En une douzaine de jours, et alors que les mesures de confinement strictes n'étaient pas encore la norme, le fameux classement a donc perdu 226 milliardaires ! Et de préciser, horreur, que ces chiffres ne devraient pas aller en s'améliorant !

Si vous pensiez que la catastrophe concernait d’abord les familles endeuillées ainsi que les travailleurs et soignants sans protection, vous aviez tout faux !

Le parti médiatique ne recule devant aucun sacrifice pour entretenir votre moral…

09:19 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

05 avril 2020

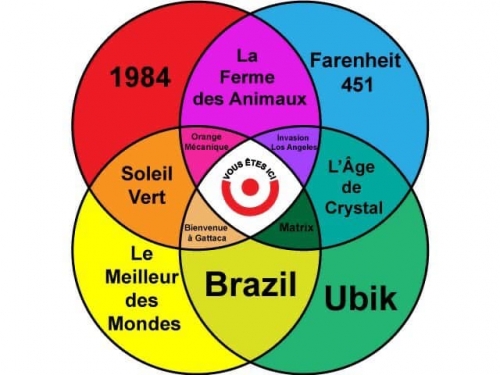

Où sommes-nous ?

17:21 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

04 avril 2020

Une touche de génie

21:09 Publié dans Humour | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |