06 août 2025

POLARS EN BARRE [10]

"Cependant, il gravit les marches des escaliers sur la pointe des pieds, comme si elles étaient en papier.

"Cependant, il gravit les marches des escaliers sur la pointe des pieds, comme si elles étaient en papier.

Au moment même où je rentrais dans le vestibule, un cri de terreur retentit au premier, suivi d’un bruit de vaisselle cassée. Doc et moi échangeâmes des regards consternés en nous précipitant vers l’escalier.

Un Bogle titubant divaguait dans le couloir. Ses traits étaient livides, ses yeux exorbités. Il fit un effort pour nous croiser sans rien dire, mais je lui sautai dessus et l’obligeai à faire demi-tour.

— Qu’est-ce que vous avez, bon Dieu ? lui demandai-je en le secouant.

— N’entrez pas la-dedans ! dit-il d’une voix tremblotante.

De grosses gouttes de sueur lui coulaient le long des joues.

— Elle est là à flotter dans la chambre, à flotter jusqu’au plafond.

Il m’écarta d’une bourrade et poursuivit sa course éperdue.

— Complètement cinglé ! dis-je en le suivant des yeux. Qu’est-ce qu’il veut dire par « flotter dans la chambre » ?

Ansell ne répondit pas, mais l’appréhension se lisait dans ses yeux."

James Hadley Chase

00:07 Publié dans Blog, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

05 août 2025

POLARS EN BARRE [9]

"C’était étrange, je bavardais avec le meurtrier de mon père et n’en éprouvais aucune émotion. Ils n’étaient que de simples hommes, un cynique bon vivant et un cynique solennel, partiellement bons, partiellement mauvais, et le plus dangereux des deux avait éliminé l’autre."

"C’était étrange, je bavardais avec le meurtrier de mon père et n’en éprouvais aucune émotion. Ils n’étaient que de simples hommes, un cynique bon vivant et un cynique solennel, partiellement bons, partiellement mauvais, et le plus dangereux des deux avait éliminé l’autre."

Kenneth Millar

00:10 Publié dans Blog, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

04 août 2025

POLARS EN BARRE [8]

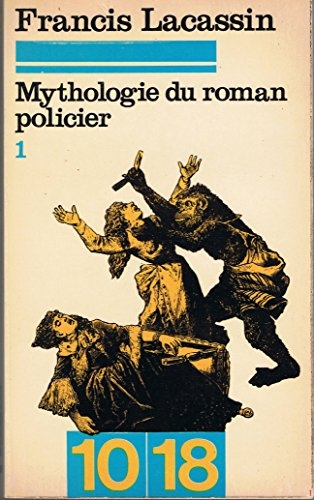

"Autre point de convergence des trois genres ― épopée, roman populaire ou pré-policier, roman-problème ― la signification initiatique du héros. C’est un agent sécurisant : chargé hier de conjurer l’inquiétude métaphysique, aujourd’hui, d’apaiser la fièvre sociale.

"Autre point de convergence des trois genres ― épopée, roman populaire ou pré-policier, roman-problème ― la signification initiatique du héros. C’est un agent sécurisant : chargé hier de conjurer l’inquiétude métaphysique, aujourd’hui, d’apaiser la fièvre sociale.

L’étiolement de la fonction épique du roman policier devait provoquer, un peu avant 1930, la réaction du roman noir américain. Grâce à lui, le genre retrouve les formes et les vertus de l’épopée.

Sous le fracas des fusillades, la lutte collective est orchestrée par le « privé » au nom d’une entreprise de purification. Sous une acide critique sociale, on retrouve la générosité et le désintéressement oubliés depuis Eugène Sue et le roman de chevalerie. Sous une démystification des conventions et apparences, se fait jour une contestation de la réalité que l’épopée antique opérait par le biais du fantastique. Sous l’érotisme, la violence, le sang, le roman noir réconcilie en l’homme les désirs antagonistes de meurtre et de justice.

Grâce au roman noir, l’épopée antique ou moderne subit sa minute de vérité et révèle sa fonction sociale. Elle assume par l’intermédiaire du héros, les passions que l’homme de plus en plus sédentaire peut de moins en moins assouvir par lui-même. Elle réalise l’équilibre entre la pensée mythique et la pensée rationaliste que l’homme attendait autrefois de l’oracle ou du prêtre, et aujourd’hui de l’astrologue donnant des consultations de masse par la radio ou par l’ordinateur.

Fonction qui, sous prétexte de réconcilier l’homme avec le monde, arbitre en lui les conflits de l’inconscient et du conscient. Elle rend dérisoire la place faite par la critique aux variations récentes de l’épopée. Combien sont pauvres les analyses expliquant le succès du roman policier (de science-fiction ou d’aventures) par un besoin de « s’évader », de se distraire, d’oublier la réalité grâce à une altération violente de cette réalité. Ou le fait divers comme un nouvel exotisme.

Forme moderne de l’épopée, le roman policier n’aide pas l’homme à s’évader, mais à demeurer dans sa prison.

Il est beaucoup plus qu’une simple scorie de la civilisation industrielle : l’un des moyens de la supporter."

Francis Lacassin

00:10 Publié dans Blog, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

03 août 2025

POLARS EN BARRE [7]

♦♦♦

"Le revoyant depuis le début, je me rends compte que derrière cet escamotage des barres d’or il y a quelqu’un qui tire les ficelles, et ce quelqu’un a un cerveau drôlement bien organisé, je vous assure. Je réalise que cette affaire a été montée et réglée au poil, mais quand même il y a eu une coupure comme il s’en produit toujours ; car c’est drôle, mais aussi mariolle que puisse se croire un escroc, il commet toujours une erreur à un moment donné, et c’est pourquoi il finit automatiquement par perdre la partie, quoique dans le cas présent je ne prétende pas que Rudy et sa clique ne soient pas en train de gagner celle qu’ils jouent en ce moment.

"Le revoyant depuis le début, je me rends compte que derrière cet escamotage des barres d’or il y a quelqu’un qui tire les ficelles, et ce quelqu’un a un cerveau drôlement bien organisé, je vous assure. Je réalise que cette affaire a été montée et réglée au poil, mais quand même il y a eu une coupure comme il s’en produit toujours ; car c’est drôle, mais aussi mariolle que puisse se croire un escroc, il commet toujours une erreur à un moment donné, et c’est pourquoi il finit automatiquement par perdre la partie, quoique dans le cas présent je ne prétende pas que Rudy et sa clique ne soient pas en train de gagner celle qu’ils jouent en ce moment.

Naturellement, j’en arrive à Carlotta. C’est des drôles de corps les gonzesses, hein ? A qui le dites-vous ! Voilà une petite qui chante épatamment, qu’est belle comme tout, qu’est roulée comme pas une et qu’a de la personnalité. Eh ben, avec tout ça elle aime mieux frayer avec un mec comme Rudy Saltierra, qu’est une fripouille et rien de plus, un vulgaire gangster et un drogué, enfin le roi de la coco de l’espèce la plus courante, et qu’a la passion de buter le monde quand il a reniflé une prise.

Tout ça pour bien vous montrer que les gonzesses c’est bizarre. On ne sait jamais par quel bout les prendre. Mais je sais une chose en tout cas. Quand Rudy m’a affranchi que c’était Carlotta qui avait eu l’idée de ne pas me lessiver tout de suite, mais de me garder en réserve pour capter les messages et en renvoyer d’autres portant mon chiffre et donner de fausses indications sur notre destination, eh bien, ça c’était pas bête. Sur le moment, je n’avais pas bien pigé ce que cette combine allait pouvoir leur rapporter exactement. Mais maintenant je ne le vois que trop bien."

Peter Cheyney

00:10 Publié dans Blog, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

02 août 2025

POLARS EN BARRE [6]

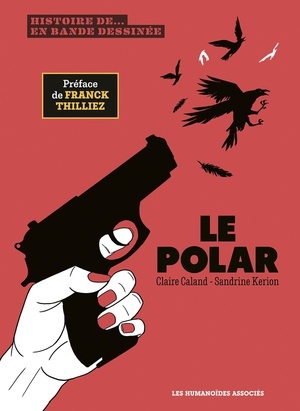

"Le crime, en tant que violation des normes sociales établies, existe sans doute depuis aussi longtemps que les sociétés humaines elles-mêmes. Nombre de sociologues s’accordent sur le fait qu’il n’y a pas de société sans crime. Ces femmes et hommes qui se mettent en dehors des lois, par leurs actes parfois monstrueux, spectaculaires, voire incompréhensibles, ont toujours suscité le vif intérêt du peuple et des artistes. Il suffit d’entrer dans un musée pour se rendre compte à quel point la violence et le sang imprègnent depuis des siècles les œuvres des peintres, des sculpteurs, des photographes. Et que dire de la littérature ? Si la mission de l’écrivain est de retranscrire le monde dans lequel il vit, il ne peut s’abstenir de traiter les affaires criminelles, d’essayer de décortiquer les mécanismes qui poussent un individu à l’acte ultime. L’appétit des auteurs pour ces histoires intrigantes, stupéfiantes, parfois sanglantes, a été tel qu’un genre littéraire à part entière a vu le jour : le polar."

"Le crime, en tant que violation des normes sociales établies, existe sans doute depuis aussi longtemps que les sociétés humaines elles-mêmes. Nombre de sociologues s’accordent sur le fait qu’il n’y a pas de société sans crime. Ces femmes et hommes qui se mettent en dehors des lois, par leurs actes parfois monstrueux, spectaculaires, voire incompréhensibles, ont toujours suscité le vif intérêt du peuple et des artistes. Il suffit d’entrer dans un musée pour se rendre compte à quel point la violence et le sang imprègnent depuis des siècles les œuvres des peintres, des sculpteurs, des photographes. Et que dire de la littérature ? Si la mission de l’écrivain est de retranscrire le monde dans lequel il vit, il ne peut s’abstenir de traiter les affaires criminelles, d’essayer de décortiquer les mécanismes qui poussent un individu à l’acte ultime. L’appétit des auteurs pour ces histoires intrigantes, stupéfiantes, parfois sanglantes, a été tel qu’un genre littéraire à part entière a vu le jour : le polar."

Frank Thilliez

00:10 Publié dans Blog, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

01 août 2025

POLARS EN BARRE [5]

"Il se raidit.

"Il se raidit.

— Mes clients ne sont pas des cons.

— Qui d’autre irait payer vingt briques une toile comme ça ?

— Nous vivons dans une ère érotique mon vieux. Les gens n’ont plus honte d’avoir chez eux ce genre de tableau. Ils ne sont plus obligés de le mettre à la cave par peur du qu’en-dira-t-on. Et puis, n’oubliez pas ― mais n’allez pas le répéter auprès de mes clients car je me verrais obligé de démentir ― n’oubliez pas que le collectionneur moyen est généralement un riche gogo qui ne comprend qu’une seule chose ― l’argent. Il ne possède absolument aucun critère lui permettant de juger une œuvre d’art, à part son prix et ce que lui dit son marchand. A ses yeux, plus il paie plus c’est beau.

Il s’interrompit et embrassa du geste toutes les toiles de la salle.

— J’ai huit Gerry Mc Murtry dans cette exposition, et, quand elle fermera, dans un mois, je vous garantis qu’ils seront tous vendus. La moitié sera achetée sans doute par des gens qui n’aiment même pas cette peinture. Voilà comment le capitalisme influence l’art. La seule chose qui intéressera ces acheteurs, c’est qu’un Mc Murtry soit un bon investissement.

— Et c’en est un ?

— Ils se vendront trente mille dans un an ou deux. Peut-être plus.

Il haussa un sourcil blanc et me considéra d’un œil spéculatif.

— Vous voulez en acheter un ?

— Merci, mais vingt briques, ce n’est pas dans mes moyens.

— On pourrait peut-être arranger ça ?

— Non, j’attendrai qu’ils sortent en reproduction.

Il secoua la tête, d’un air consterné."

Arthur Lyons

00:24 Publié dans Blog, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

31 juillet 2025

POLARS EN BARRE [4]

"Il opina :

"Il opina :

— Il y a une quinzaine de jours, il s’est mis à nous faire des contre-propositions ridicules, insultantes. Auparavant, il se contentait de tergiverser. Ça dure comme ça depuis des semaines.

— Pourquoi ces offres insultantes ? La théorie de la police sur l’appartenance de Walter au parti communiste est exacte ? C’est ça ?

Goldmark se résigna à cracher le morceau. Il souffla une bouffée de fumée et posa ses mains à plat sur le bureau.

— Eh oui, elle a raison. C’est le fond du problème, Jack. Vous avez vu tous ces gens, hier soir, chez Walter ? Ils sont terrifiés. Ils font dans leur froc. Milt Wohl est passé me voir à cinq heures uniquement pour que je lui tape dans le dos et que je lui assure que tout ira bien.

— Ils sont tous rouges ? Wohl, Arthur, Perillo, le cow-boy ?

— Carpenter ? (Goldmark, redevenant brusquement prudent, haussa les épaules.) Je ne sais pas jusqu’à quel point ils le sont, Jack. Sincèrement. Je ne sais pas s’ils ont leur carte ou quoi ou qu’est-ce. Mais, au strict minimum, ils sont sympathisants. Et si vous répétez un seul mot de cette conversation à quiconque, je nierai tout en bloc. Et je ne vous adresserai plus la parole.

— C’est si grave que ça ?

— Encore plus. Les personnes que vous avez vues hier soir sont toutes politisées, ce sont tous des libéraux et le fait est là : l’idéologie qu’ils représentent ne tardera pas à être mal vue à Hollywood. Comme dans un restaurant où il y a eu une intoxication alimentaire. Apparemment ― et ceci doit rester strictement entre nous deux et ces quatre murs ― apparemment, une sorte d’enquête parlementaire va s’ouvrir.

— A propos de quoi ?

— Du communisme à Hollywood. Et si cette enquête a lieu, je vous flanque mon billet que ce sera le plus grand cirque publicitaire de tous les temps. Le nouveau représentant de cette circonscription est un gamin du nom de Nixon, un Républicain, et, admirez la coïncidence, il se trouve qu’il fait partie de la commission des activités anti-américaines qui mènera le bal. (Il eut un sourire sinistre et blafard.) Parfait, n’est-ce pas ? Pensez-vous qu’un jeune parlementaire verrait beaucoup d’inconvénients à figurer tous les matins en première page des journaux et à demander aux artistes de cinéma s’ils connaissent des rouges ?

— Nom de Dieu ! murmurai-je."

Andrew Bergman

00:10 Publié dans Blog, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

30 juillet 2025

POLARS EN BARRE [3]

"L’ambulance est arrivée, on a mis le Grec sur une civière et on l’a emporté. Elle est partie avec lui. J’ai suivi avec la voiture. À moitié chemin de Glendale, un agent nous attendait. Il a roulé devant nous. Ils allaient à soixante-dix milles à l’heure, je n’ai pu les suivre. Ils montaient la civière lorsque j’ai atteint l’hôpital et l’agent donnait des ordres. Quand il m’a vu, il a fait un geste et il m’a regardé. C’était le même flic."

"L’ambulance est arrivée, on a mis le Grec sur une civière et on l’a emporté. Elle est partie avec lui. J’ai suivi avec la voiture. À moitié chemin de Glendale, un agent nous attendait. Il a roulé devant nous. Ils allaient à soixante-dix milles à l’heure, je n’ai pu les suivre. Ils montaient la civière lorsque j’ai atteint l’hôpital et l’agent donnait des ordres. Quand il m’a vu, il a fait un geste et il m’a regardé. C’était le même flic."

James Mallahan Cain

00:22 Publié dans Blog, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |