25 novembre 2019

26 mai, les jours d'après (XII)

C’est clair comme de l’eau de roche : il n’y aura pas de gouvernement fédéral de plein exercice cette année !

L’Etat Belgique est une nouvelle fois plongé dans une crise aigüe et il devient de plus en plus difficile pour les principaux acteurs politiques de dégager une solution.

Comment expliquer l’embrouillamini actuel ?

Principalement par deux faits essentiels :

1. La «crise de la représentation politique» -sans cesse renforcée par l’incapacité des courants historiques traditionnels à apporter des réponses convaincantes aux déficits sociaux et écologiques, dans un monde en pleine dérive mortifère-, a renforcé l’éclatement du paysage parlementaire d’une part, et d’autre part la méfiance voire le rejet d’un nombre croissant de citoyen(ne)s vis-à-vis de la «gestion de la Cité».

2. Les différentes réformes de l’Etat n’ont jamais débouché sur une vraie stabilisation institutionnelle, et la «question nationale» -sans cesse refoulée mais jamais réellement solutionnée !- continue à peser lourdement.

Les résultats du 26 mai sont particulièrement instructifs concernant ces deux constats.

- Les plus anciennes formations politiques de ce pays ont toutes été sanctionnées et les différents exécutifs qui étaient en place ont encaissé un incontestable revers. Pour ne prendre que l’échelon fédéral, la «coalition suédoise» a perdu 22 sièges ! Et cette dégringolade n’a pas profité aux deux partis socialistes, qui étaient pourtant dans l’opposition, et qui se retrouvent aujourd’hui avec 7 députés de moins qu’il y a 5 ans ! Cette déroute généralisée contraste avec le succès du Vlaams Belang (VB), d’Ecolo-Groen et… du PTB-PVDA ! Ces «vases communicants politiques» ont suscité une petite onde de choc, difficilement occultée par les habituels cris de victoire des uns et des autres lors de la soirée électorale…

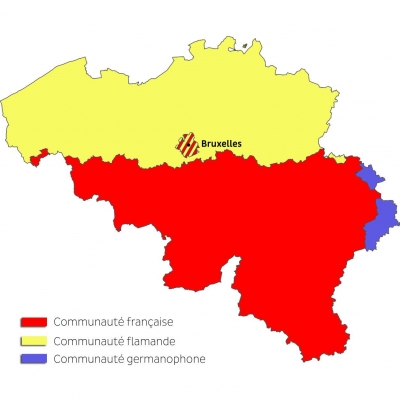

- Autre secousse : la confirmation de l’existence de «deux pays» et de deux configurations politiques diamétralement opposées ! Avec le renforcement d’un centre de gravité situé (très) à droite en Flandre ; avec une Wallonie nettement plus à gauche ! Et au Nord, c’est surtout la «droite de la droite » qui a marqué des points ; tandis qu’au Sud, c’est la «gauche de la gauche» qui a le plus progressé ! Le VB est maintenant le deuxième parti de la Chambre (18 députés) et le PTB-PVDA a multiplié par six sa représentation (12 députés pour 2 en 2014 !) !

- Au total, 12 formations se partagent les 150 sièges du Parlement fédéral ! Certes, à l’exception du groupe présidé par Raoul Hedebouw, tous placent leur action et leur projet politiques dans le cadre du capitalisme, jugé «indépassable» ! Mais il existe néanmoins entre ces forces des différences programmatiques et des sensibilités diverses sur les problématiques économiques, sociales, écologiques, sociétales et institutionnelles…

- Les deux partis dominants sont directement contestés sur leur identité revendiquée. En Flandre, sur sa «droite», la N-VA doit tenir compte du retour en forme du VB ! En Wallonie-Bruxelles, sur sa «gauche», le PS doit prendre en considération la progression significative du PTB !

- Les différents exécutifs des entités fédérées sont au travail, sur la base d’orientations divergentes. Ce qui ne devrait pas constituer un handicap dans un Etat fédéral assumé, mais ce qui reste une difficulté en Belgique lorsque des configurations antagoniques doivent se retrouver et se confronter, afin de constituer une majorité gouvernementale suffisamment cohérente pour tenir la distance d’une législature !

C’est dans ce contexte particulièrement complexe qu’«informateurs», «démineurs», «explorateurs», «formateurs» -peu importe le terme retenu- cherchent «la» formule qui permettra de (re)mettre sur les rails un exécutif fédéral disposant d’un appui majoritaire à la Chambre des représentants, capable de rencontrer peu ou prou les aspirations populaires et à même de répondre de manière satisfaisante à l’impatience grandissante de celles et ceux «d’en bas».

Sans surprise, depuis des mois, les observateurs et les médias dominants ont demandé au PS et à la N-VA de s’associer. Et sans surprise, cette perspective peine à se concrétiser car tout ce beau monde marche sur des œufs. Bart de Wever et consorts, sous la menace du VB, ne peuvent se permettre d’importantes concessions, ni sur le plan socio-économique, ni sur le plan de la gestion des migrations, ni bien sûr sur le plan institutionnel ! Le PS, qui a dénoncé durant cinq ans la connivence du MR avec les nationalistes flamands et qui a gauchi son programme pour damer le pion au PTB, ne peut se permettre de trop vite rétropédaler ! Histoire d’éviter une rupture supplémentaire avec sa base la plus militante et avec les ailes syndicales les plus combatives !

Paul Magnette tente donc d’enclencher un «plan B», à savoir une majorité «arc-en-ciel» reprenant socialistes, écologistes et… libéraux ! Il n’exclut d’ailleurs pas des apports du CD&V, de Défi et… du Cdh !

La difficulté est ici de persuader des partis flamands à monter au Fédéral tout en étant minoritaires dans leur propre communauté, et qui se retrouveront donc sous le feu d’un puissant bloc N-VA/VB !

Difficulté mais pas impossibilité : en 2014, l'hypothèse d'une participation gouvernementale du MR, ultra minoritaire dans la partie francophone du pays, était considérée comme une opération «kamikaze» et l’on sait ce qu’il en est finalement advenu : Michel Ier !

L’Open Vld semble d’ailleurs ne plus fermer la porte, la perspective d’un poste de premier ministre n’est sans doute pas étrangère à ce positionnement recalibré.

Certes, la perspective d’une N-VA rejetée dans l’opposition ne fera pas pleurer dans les chaumières progressistes. Mais un gouvernement «arc-en-ciel» serait un gouvernement comprenant plusieurs partis de… la défunte «Suédoise» ! Et qui peut croire que c’est en s’associant avec les libéraux et/ou le CD&V que l’on pourra changer de cap politique ?

D’autant que la Commission européenne presse la Belgique de respecter les règles de l’UE en matière de déficit budgétaire. Traduction : il ne faut pas relacher les efforts, ce qui pour les libéraux de toutes obédiences et de tous les pays signifie poursuite des politiques «austéritaires» !

Jusqu’où PS/SPA/ECOLO/GROEN sont-ils disposés à continuer dans cette voie, alors que le (re)financement des services publics, de la Sécurité sociale, de mesures d’ampleur contre le «réchauffement climatique», de la lutte contre la pauvreté et les inégalités…, est pressant ?

Notre histoire politique nous enseigne qu’il ne faut pas trop entretenir d’illusions quant à la fermeté de ces formations «de gauche» ! Pour autant, construire un accord de majorité reste extrêmement compliqué et tout reste possible, en ce compris l’organisation de nouvelles élections !

Mais ce serait une erreur de regarder passivement cette agitation politicienne et d’attendre tranquillement que la situation se décante. Absence de gouvernement fédéral ou pas, seules les mobilisations sociales de toute nature permettent de construire des rapports de force qui seront indispensables dans les mois et les années à venir…

@

20:46 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

21 novembre 2019

26 mai, les jours d'après (XI)

Après cinq années, ou presque (!), de gouvernement N-VA/MR, le déficit public est en hausse et devrait atteindre les 11 milliards € en 2020 ! Un échec retentissant pour les partis de droite s’érigeant volontiers en champions de la «bonne gouvernance». Et leur incapacité à rester unis jusqu’au bout d’une simple législature n’a évidemment pas contribué à améliorer cette situation budgétaire.

La Commission européenne en profite pour pointer du doigt une fois encore la Belgique pour l’insuffisance de la réduction de sa dette publique et son incapacité à revenir à l’équilibre structurel.

Il n’en fallait pas plus pour que les libéraux de toute obédience et des observateurs complaisants appellent déjà le futur gouvernement fédéral à prendre des mesures fortes et douloureuses (pour la population s’entend, naturellement !)

Ce matin encore, sur les antennes de la RTBF, un chroniqueur expliquait que des «arbitrages» seraient nécessaires, faute de moyens suffisants !

Cette petite musique n’a certes rien d’originale mais elle mérite une réponse claire.

Il ne s'agit pas de mettre en concurrence des besoins sociaux et des souffrances, il ne s'agit pas de trancher entre des désarrois et des inquiétudes, il ne s’agit pas de se résigner à de nouveaux sacrifices ! Il s'agit de rencontrer les légitimes demandes de la société, ce qui passe notamment -notamment !- par un refinancement de l'ensemble des services publics et parastataux !

Impossible à financer ? Tiens donc…

Trouver des milliards € pour acheter des engins de mort (avions F35) ? No problemo !

Laisser la fraude fiscale et la fuite des capitaux proliférer (des dizaines de milliards € chaque année !) ? No problemo !

Arroser les grandes entreprises en multipliant les cadeaux fiscaux ? No problemo !

Payer des salaires exorbitants aux CEO des entreprises dites «publiques» ? No problemo !

Verser des millions € à des créatures politiques comme Stéphane Moreau et ses comparses affairistes ? No problemo !

Mais dégager des moyens pour la SNCB, la justice, le secteur des soins de santé, l’enseignement : problemo !

Mais opter résolument pour d’indispensables investissements dans des mesures ambitieuses pour contrer le réchauffement climatique : problemo !

Mais pour éradiquer la pauvreté, résoudre la question du chômage de masse et de l’exclusion sociale : problemo !

En réalité, le vrai courage d’une prochaine majorité fédérale ne consistera pas à partager la misère, il sera d'aller chercher l'argent là où il se trouve en surabondance afin de permettre un véritable changement de cap !

En rééquilibrant la fiscalité. En taxant la fortune et les gros patrimoines. En refinançant la Sécu par le paiement de justes «cotisations sociales» (salaire différé des travailleurs !) par les employeurs. En se donnant les moyens d'enrayer la criminalité en col blanc et d’éradiquer les innombrables fraudes des détenteurs de capitaux qui enlèvent de considérables moyens financiers à la collectivité.

Et puis, surtout, il faut cesser de s'incliner devant les diktats de l'Union européenne et avoir l’audace de dénoncer des «règles» inacceptables en matière d'«orthodoxie budgétaire» (les fameux 3 % !). Ce qui passe par la contestation des traités qui appauvrissent les peuples et détruisent les écosystèmes !

En d’autres termes, il faut cesser de se résigner à l'austérité sans fin pour le plus grand nombre afin d'enrichir toujours plus une minorité de privilégiés !

Assez d'arbitrages bidons, place à de vraies politiques alternatives qui n'hésitent pas à prendre les problèmes à la racine, c'est-à-dire à remettre radicalement en question les politiques de rapine d'une oligarchie financière parasitaire.

20:42 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

09 novembre 2019

Après 580 jours d'emprisonnement...

10:37 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

06 novembre 2019

26 mai, les jours d'après (X)

C’est confirmé : de nouvelles pertes d’effectifs sont planifiées chez Proximus, pourtant une société très rentable, qui accumule de jolis bénéfices et rémunère somptueusement ses actionnaires !

Le capitalisme est décidément immuable dans ses fondements anti-sociaux : l’exploitation du travail reste son alpha et omega, et dans les entreprises l’emploi demeure l’éternelle «variable d’ajustement» de restructurations à répétition !

Le volume du personnel va donc diminuer et ses conditions de travail vont encore se détériorer !

Le fait que Proximus est toujours officiellement une «entreprise publique» ne change d’ailleurs rien à la donne, car il y a longtemps qu’un «management» issu du secteur privé est aux commandes et a reçu carte blanche pour imposer une logique de rentabilité financière décomplexée !

Non seulement des «licenciements secs» sont aujourd’hui au menu, mais tout sera mis en œuvre pour pousser des salariés à quitter «volontairement» l’entreprise ! De plus, un certain nombre d’acquis arrachés par les générations précédentes seront bradés !

Une fois de plus l’on est en droit de se poser la question de la «stratégie syndicale» adoptée. Car après les lourdes concessions des dernières décennies, voici à nouveau les trois «organisations syndicales représentatives» engagées dans (la dernière ligne droite) de pseudo-négociations pour «limiter» la saignée, alors qu’il faudrait la stopper une fois pour toutes !

Il est à craindre que ce nouveau coup de force de la direction n’apaise ni les décideurs ni les actionnaires dans leur frénésie de profits, et que d’autres plans de régression soient à l’ordre du jour dans un avenir rapproché.

Il est de toute manière inutile de miser sur un prochain gouvernement pour un changement radical d’orientation concernant les «entreprises publiques». Et on peut craindre une privatisation plus poussée, même si une fois la vache vendue on ne pourra plus la traire ! Car le déficit budgétaire a pris de telles proportions, après cinq années de gouvernement des droites, qu’un «sauve qui peut» financier n’est pas à exclure…

#####

Après un tour de piste parfaitement dispensable des duettistes Bourgeois et Demotte, voici maintenant que le boss fraichement émoulu du PS, Paul Magnette, prend le relais.

Il recevra donc… les mêmes partis, mais il essaiera, nous dit-on, de constituer un gouvernement «arc-en-ciel», c’est-à-dire sans la N-VA.

Suite à cette nouvelle péripétie dans la «crise politique belge», nous avons alors eu droit à un échange d’invectives de part et d’autre, chacun essayant de rejeter la responsabilité des difficultés actuelles sur son principal concurrent au pouvoir.

Il faudrait quand même rappeler à tous ces «responsables politiques» qui guerroient verbalement sur la scène médiatique -avant peut-être une spectaculaire réconciliation dans quelques semaines/mois !-, une des leçons du scrutin du 26 mai dernier : tous les partis traditionnels et la N-VA ont été sanctionnés dans ces élections ! Ainsi, la coalition des droites (la «Suédoise») a perdu 22 sièges (sur 150) au Parlement fédéral, tandis que de leur côté, PS et SPA -bien que dans l'opposition depuis 2014 !- ont perdu respectivement 3 et 4 députés !

Bref, ces gens se gargarisent souvent du «signal de l'électeur», mais ils n'ont jamais d'états d'âme lorsqu'il s'agit de plonger dans la tambouille politicienne pour sauvegarder de précieux strapontins...

20:35 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

10 octobre 2019

D'un révisionnisme historique à l'autre...

L'histoire ne peut être instrumentalisée par un pouvoir politique et la résolution votée par une majorité de parlementaires européens amalgamant le nazisme et le "communisme" est inacceptable ! Mais on a aussi pu constater au cours de cette séquence polémique une grande confusion idéologique, d'aucuns persistant à identifier stalinisme et communisme ! Au motif d'une (juste) indignation suscitée par les basses manoeuvres du Parlement européen, on a ainsi pu lire des commentaires qui réhabilitent "en contrebande" l'URSS stalinienne, en escamotant notamment le caractère totalitaire de ce régime et ses innombrables crimes ! Ci-dessous, une mise au point utile du politologue Jean Vogel (La Libre Belgique, «Il faut répondre à la vision de l’histoire que propose le Parlement européen. Mais il faut le faire avec justesse») [1]

La résolution du 19 septembre du Parlement européen qui condamne de façon équivalente le régime génocidaire hitlérien, fondé sur le racisme biologique et l’antisémitisme éradicateur, et le communisme est un amalgame confus et une opération politique qui prend l’histoire en otage.

Sur le plan historique, il est parfaitement légitime de critiquer cette résolution qui amalgame régimes nazi et stalinien et ne permet, de ce fait, ni d’analyser, ni de comprendre les spécificités de chacun d’eux (ne fut-ce que les différences fondamentales des soubassements idéologiques du nazisme et du communisme), ni comment ils en sont arrivés à conclure ensemble un Pacte en 1939. La vision donnée de l’histoire est biaisée, en ne soufflant mot des responsabilités d’autres Etats européens dans le conflit, ou en occultant le rôle joué, à partir de 1941, par les soldats soviétiques dans la victoire contre le nazisme. L’histoire est une fresque complexe dont on ne peut isoler artificiellement certains éléments et en dissimuler d’autres pour les besoins d’une cause.

Sur un plan plus politique, dans une confusion savamment entretenue entre passé et présent, le texte européen amalgame dénonciation du stalinisme et condamnation de l’ «idéologie communiste». Or, si Staline s’est réclamé du communisme, il a existé et existe encore une variété de courants communistes non-staliniens qui se sont opposés (subissant dans leur chair la répression stalinienne) et s’opposent toujours au stalinisme. La volonté d’établir -comme c’est commun aujourd’hui- de manière téléologique et mécanique un lien automatique entre marxisme et terreur stalinienne, débouche toujours sur la défense du statu quo et la condamnation de toute alternative radicale.

Mais le problème de la tribune publiée dans La Libre -et elle n’est pas la seule dans ce cas- est qu’elle répond à la confusion par la confusion et à la caricature par la caricature. Répondre à la tentative européenne d’imposer une «histoire» officielle en reprenant de facto quasiment tels quels les poncifs de la version officielle stalinienne, décrédibilise la critique justifiée de cette résolution.

La tribune résume les idées-forces de cette résolution d’une façon à ce point biaisée qu’elle en rend impossible toute critique objective.

Dire que le Pacte germano-soviétique a été le déclencheur de la Deuxième Guerre mondiale constitue une vérité historique incontestable. Ce n’est pas dire que ce Pacte épuise la causalité d’ensemble mais qu’il a représenté la «cause efficiente» dans une conjoncture donnée. Dès les premiers jours de la guerre, quelqu’un comme Trotsky avait parfaitement exposé cette distinction : «les causes principales de la guerre doivent être cherchées dans les insurmontables contradictions de l’impérialisme mondial. Toutefois, l’élément déterminant pour que puissent commencer les opérations militaires fut la conclusion du pacte germano-soviétique… Il n’est rien qui puisse effacer ceci de l’histoire» [2]. Hitler a signé le pacte pour pouvoir commencer la guerre (agresser la Pologne en ayant les mains libres à l’Est). Staline a signé le pacte pour rester en-dehors du conflit, tout en réalisant des conquêtes territoriales. En tant que cosignataires Hitler et Staline portent tous deux une responsabilité, mais d’ordre différent. Hitler est l’agresseur, Staline le complice qui lui a facilité l’agression. Comme l’écrivait Victor Serge, dans sa chronique du journal liégeois La Wallonie : «Que le pacte de non-agression signé par les représentants d’Hitler et de Staline soit en réalité un pacte d’agression contre la Pologne, avec répartition des rôles actifs et passifs, voilà ce dont on ne saurait plus douter…» (12 septembre 1939) [3].

La tribune publiée dans La Libre verse carrément dans le révisionnisme historique. Elle présente le Pacte comme répondant exclusivement au dessein de Staline «de retarder un affrontement auquel l’URSS n’était pas prête» en restant en dehors des hostilités armées. Elle passe totalement sous silence les protocoles secrets signés en même temps que le Pacte ou quelques semaines plus tard, par lesquels Hitler et Staline se partageaient les «sphères d’influences» en Europe de l’Est : quatrième partage de la Pologne en septembre 1939, guerre de l’URSS contre la Finlande en décembre, occupation militaire des Etats baltes suivie de leur annexion en juin 1940 et annexion le même mois de la Bessarabie et de la Bucovine. Là il ne s’agissait pas seulement pour Staline de «gagner du temps» mais de partager le butin. Si l’on y ajoute la collaboration militaire et économique de grande ampleur (sans les fournitures de pétrole soviétique pas de Blitzkrieg de la Wehrmacht en avril-mai 1940), il est conforme à la vérité historique d’affirmer que la «neutralité» officielle de l’URSS pendant la première phase de la guerre recouvrait en réalité «deux ans d’alliance germano-soviétique» (titre d’une étude limpide de l’ancien dirigeant communiste italien Angelo Tasca publiée en 1949).

La tribune de La Libre utilise des euphémismes («régimes imposés par la violence», «territoires récupérés») pour éviter de dire que les annexions soviétiques et leurs suites (déportations de masse par exemple) sont d’abord le produit de l’accord entre Hitler et Staline. Les cent-cinquante communistes et antifascistes allemands, avec Marguerite Buber-Neumann, livrés directement par le NKVD à la Gestapo sur le pont de Brest-Litovsk en février 1940 sont le symbole le plus frappant de cette sombre page de l’histoire.

Le texte s’indigne de voir «également» assimilés et condamnés les régimes stalinien et nazi. L’utilisation de l’adverbe «également» biaise l’argument. Il induit l’idée d’une identité ou d’une équivalence complète entre les deux régimes totalitaires. Cette thèse a été depuis longtemps critiquée, en soulignant les différences existant entre les deux. Mais cela laisse ouvertes deux questions auxquelles il faut bien répondre. Le régime stalinien doit-il ou non être caractérisé comme un totalitarisme ? Les tentatives de réhabilitation (explicite ou subreptice) du stalinisme sont-elles légitimes ou condamnables ?

Au-delà de la critique de cette résolution du Parlement européen, il y a deux problèmes de fond qui devraient être débattus. Nous rejetons, à juste titre, comme moralement inacceptable tout relativisme historique qui banaliserait le nazisme ou qui justifierait a posteriori la collaboration avec lui (par exemple en la présentant comme relevant de la résistance à la domination soviétique). Cependant, il y a des régions en Europe, comme les pays baltes, où manifestement la mémoire historique des crimes du communisme est beaucoup plus vive que celle des crimes du nazisme. Et il y a des raisons à cela, des raisons objectives ancrées dans l’expérience vécue de ces peuples et pas dans le prétendu fait qu’ils seraient par nature et héréditairement des nationalistes réactionnaires, cléricaux et antisémites. D’où un hiatus dans l’ordonnancement des expériences historiques et dans la hiérarchie des jugements de valeur avec ce que comporte le bagage mémoriel et éthique qui est le nôtre. Il me semble qu’il faudrait travailler ce hiatus plutôt que de se contenter de pousser des cris d’orfraie sur le retour du fascisme.

Deuxième problème de fond, le révisionnisme et le négationnisme historique au sujet du stalinisme. Ils peuvent être subreptices comme au PTB (qui n’a jamais vraiment remis en cause son hyper-stalinisme d’antan). Ils peuvent être explicites comme dans nombre de petits partis communistes «relancés» (dont le PCB aujourd’hui) qui, dans la foulée du Parti communiste grec, ont procédé à la réhabilitation de Staline. Quelle attitude adopter à cet égard ? Faut-il considérer que la défense du stalinisme fait toujours partie des options possibles dans un débat à gauche ? Sommes-nous solidaires des staliniens dans une lutte commune contre l’anticommunisme outrancier ? Ou, au contraire, ne faudrait-il pas se demander s’il n’y a pas un rapprochement à faire entre le révisionnisme/négationnisme vis-à-vis du nazisme et le révisionnisme/négationnisme vis-à-vis de stalinisme, s’il n’y a pas une même forme de déni de l’histoire qui pervertit le débat démocratique ?

|

1. |

↑ |

https://www.lalibre.be/debats/opinions/il-faut-repondre-a... |

|

2. |

↑ |

Léon TROTSKY, Sur la Deuxième Guerre mondiale, La Taupe, Bruxelles, 1970, p. 92 |

|

3. |

↑ |

Victor SERGE, Retour à l’Ouest. Chroniques (juin 1936-mai 1940), Agone, Marseille, 2010, p.278. |

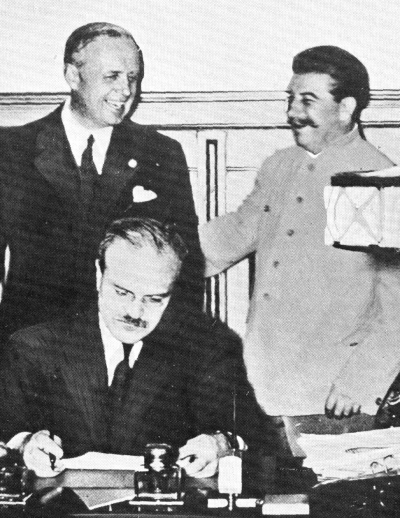

Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères d'Hitler,

avec Staline et son ministre des Affaires étrangères, Molotov.

09:54 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

10 septembre 2019

26 mai, les jours d'après (IX)

Le PS et Ecolo vont donc s'associer au MR en Région wallonne et à la Communauté Wallonie-Bruxelles. Ce n'est pas une surprise, c'est une habitude. Cette connivence politicienne se traduit régulièrement par des accords de majorité. On avait d'ailleurs déjà connu des gouvernements «Arc-en-ciel» au niveau fédéral entre 1999 et 2003 et au niveau wallon entre 1999 et 2004 !

Cette complicité qui lie les partis traditionnels depuis des décennies, à tous les niveaux de pouvoir, n'est pas un mystère. Car un tronc commun politique favorise ces différentes coalitions : la soumission aux recommandations libérales de l'UE, le respect de la «concurrence libre et non faussée», la gestion routinière du capitalisme intériorisé comme «horizon indépassable» de l'humanité !

Rien ne va réellement changer dans les prochaines années. Certes ils nous annoncent la main sur le coeur qu'il n'y aura pas de «nouvelles taxes» et que la «priorité» sera donnée au social, à l'environnemental et à l'économie. Mais avez-vous déjà vu un «accord de majorité» qui affirmait le contraire ? Il y a la théorie et il y a la pratique, il y a les déclarations d'intention et il y a la mise en oeuvre concrète de politiques toujours austères pour la population, il y a la com' et il y a les actes qui prennent le contre-pieds de celle-ci. Il sera difficile d'éviter de nouveaux reculs pour le plus grand nombre, durant les cinq prochaines années, sans mobilisations et luttes.

L'épisode de la formation des «Exécutifs» est maintenant clos au Sud de «l'Etat Belgique» et le sera sans doute bientôt (?) au Nord. Reste le niveau fédéral où les deux «informateurs/préformateurs» s'efforcent de reconduire la (regrettable) «Suédoise» en y ajoutant... les deux partis socialistes ! Soit six formations qui ont pris une claque électorale le 26 mai (29 sièges perdus à la Chambre des représentants!). Mais les intérêts du capital justifient les «coalitions des battus» et pour l'oligarchie financière modifier fondamentalement le cap politique est inconcevable.

Tant pis pour le climat et la justice sociale...

#####

Stefaan De Clerck, le président du conseil d'administration de Proximus, plaide pour adapter le plafond salarial fixé pour le/la CEO après le départ annoncé de Dominique Leroy chez KPN, dès le mois de décembre. Selon lui, la recherche d'un candidat pour reprendre ce poste sera handicapée par un plafond salarial «limité» à 650.000 euros. Tout le cynisme du monde de la finance et du personnel politique à son service est ci résumé dans ces propos (inconsciemment ?) provocateurs !

Pour rappel, De Clerck est membre du CD&V, parti du gouvernement sortant qui a notamment imposé un saut d'index, et il n'a jamais eu le moindre état d'âme concernant l'austérité imposée au plus grand nombre. Par contre, limiter les émoluments des dirigeants d'entreprises censées être encore «publiques», là c'est une horreur !

Remarquons au passage toute la perversité de la logique capitaliste : au nom de la «concurrence», les salaires des travailleurs sont toujours trop élevés et au nom de cette même «concurrence» les revenus des patrons ne le sont jamais assez !

#####

Selon le «Comité de Monitoring», à politique inchangée, le déficit de l’Etat fédéral et de la Sécurité sociale se creuserait fortement d’ici la fin de la législature. Le retour à l’équilibre exigerait d’importantes mesures de rigueur qui pèseraient sur la croissance.

Et voilà, c'est reparti avec le discours de la «nécessité de l'austérité» pour faire face à un «déficit budgétaire» récurrent.

Cinq années (enfin, presque) de gouvernement des droites ont encore aggravé la situation des finances publiques et toutes les déclarations sur la «bonne gouvernance» des Michel et De Wever apparaît pour ce qu'elles étaient : du foutage de g... !

En attendant, la prochaine coalition présentera une fois de plus la facture à la population et on ne voit pas comment elle pourra financer une politique ambitieuse sur le plan social ou sur le plan environnemental. Ou plutôt si, on le voit très bien, mais il faudrait rompre avec le logiciel politique euro-libéral, et il est douteux que les partis traditionnels soient disposés à passer à l'acte !

Un changement de cap radical est pourtant indispensable si l'on veut éviter une nouvelle cure austéritaire. Par exemple en taxant la fortune, en supprimant les avantages fiscaux éhontés aux grandes entreprises (du style intérêts notionnels), en prenant des mesures réelles contre la fraude fiscale et contre la fuite des capitaux, ou encore en mettant fin aux dépenses militaires superflues (les F35 !).

Pas d'illusions toutefois : MR, N-VA ou PS ne choisiront pas cette voie. Il faudra l'imposer par des mobilisations sociales de grande ampleur. Mais les états-majors syndicaux sont-ils prêts à tirer les leçons du passé et à mettre en oeuvre cette fois-ci un véritable «plan d'actions» ?

11:39 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

26 août 2019

26 mai, les jours d'après (VIII)

Trois mois. Il y a déjà trois mois que nous avons voté.

Et toujours ni gouvernement wallon, ni gouvernement flamand, ni gouvernement fédéral !

Certes, des négociations sont engagées dans les entités fédérées et devraient aboutir... «prochainement». Mais au niveau de «l'Etat Belgique», c'est l'enlisement : deux «informateurs» s'informent lentement pour gagner du temps, tant la situation semble une fois de plus inextricable.

Le blocage actuel nous ramène ainsi quelques années en arrière, lorsqu'il avait fallu 541 jours pour former une majorité ! Rappelons au passage qu'il n'y a plus de «gouvernement de plein exercice» depuis le départ de la N-VA en décembre 2018, et soulignons que le gouvernement Michel «en affaires courantes» est un gouvernement ultra minoritaire (38 députés sur 150 à la Chambre !).

Ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas de prendre des décisions, en témoigne la récente désignation de Didier Reynders comme candidat à un poste au sein de la prochaine Commission européenne. Telle est la «démocratie» dans ce royaume et dans l'Europe des 28 !

Mais pourquoi ces difficultés récurrentes ?

Parce que cet Etat connaît depuis longtemps une «crise de régime de basse intensité», avec des poussées de fièvre «communautaire» régulières qui menacent son existence et qui exigent chaque fois une refonte institutionnelle majeure pour faire tomber la température !

Aujourd'hui, le pays est devenu quasi ingouvernable, conséquence notamment d'une «question nationale» jamais résolue. Les élections du 26 mai ont encore démontré qu'il existait (au moins) deux «réalités politiques» en Belgique : en Flandre, le centre de gravité se situe nettement «à droite», tandis qu'en Wallonie il se positionne plus «à gauche» ! Et ces deux configurations sont contraintes de négocier la formation d'un gouvernement «belge», au risque d'étouffer les aspirations populaires qui se sont exprimées lors du dernier scrutin !

En 2014, l'aplatissement du MR devant Bart De Wever avait permis la formation d'une majorité où les francophones étaient extraordinairement minoritaires. Mais la raclée encaissée par la «Suédoise», le 26 mai (perte de 22 sièges !), empêche la reproduction de ce coup de force.

Entre extrême-droite et droite extrême nationalistes, entre droite décomplexée, gauche de connivence et gauche radicale, entre Flamands, Wallons et Bruxellois, difficile de ne pas perdre la boussole en cette fin d'été 2019 ! Ce qui pousse d'ores et déjà certains observateurs à annoncer un retour anticipé aux urnes qui, toutefois, risque de ne rien changer à cet embrouillamini !

Tant que la «question des nationalités» n'aura pas été débloquée, ces difficultés persisteront. Et pour sortir de l'imbroglio institutionnel permanent une seule option démocratique, celle de la mise en oeuvre du «droit à l'autodétermination des peuples»...

#####

Dans un entretien de rentrée accordé au quotidien La Meuse, le porte-parole du PTB déclare notamment ceci : «Je vois un hold-up démocratique des partis nationalistes du Nord du pays qui veulent utiliser le score électoral pour détruire le pays. En Flandre, les gens n’ont pas voté pour le confédéralisme. Des sondages montrent que l’institutionnel n’est vraiment pas leur priorité. Les gens ont voté pour des mesures sociales. Cela devrait être le véritable enjeu aujourd’hui, mais la droite ne veut pas de ce débat».

Une explication pour le moins réductrice. Si l'électorat était guidé par des préoccupations sociales, pourquoi a-t-il choisi massivement la N-VA et le VB (58 sièges sur 124 au Parlement flamand) plutôt que le PTB-PVDA (4 sièges dans cette même assemblée parlementaire) ? Lequel PTB avait pourtant axé sa campagne électorale sur ce thème («Le social, c'est vraiment phénoménal»), alors que le Belang, par exemple, défendait un mot d'ordre central identitaire («Eerst onze mensen»)... Et si l'extrême-droite récupère les revendications sociales de la gauche, pourquoi les électrices/électeurs préfèrent-ils la copie à l'original, et pas le contraire ?

En reprenant une argumentation aussi déterministe, Raoul Hedebouw écarte à peu de frais une problématique qui dérange la «ligne unitariste» de son parti. On se «rassure» comme on peut, dit-on. Mais un discours de rentrée est une chose, la réalité en est une autre, plus complexe.

Il est difficile d'interpréter le(s) sens d'une élection, a fortiori quand elle fut triple. Et contrairement à ce que d'aucuns affirment volontiers, il n'existe pas de «signal de l'électeur» au singulier, car l'électorat est tout sauf monolithique ! Une caractéristique importante également illustrée par l'éclatement croissant de notre paysage politique (12 partis représentés au Parlement fédéral !).

Ce qui rassemble une majorité d'électrices/électeurs est sans doute une volonté de «changement», car beaucoup sont insatisfaits de la société et du monde actuels. Mais ce constat n'épuise pas la question car il ne dit rien de la nature du changement espéré par les uns et les autres. Nul besoin cependant d'être politologue pour deviner que les réponses de chacun et de chacune sont multiples et contradictoires.

Dans les choix opérés par chaque votant de nombreux paramètres entrent en ligne de compte, et ceux-ci ne relèvent pas forcément d'une implacable rationalité : la politique fonctionne aussi aux affects (sentiments, émotions, ressenti) !

La conflictualité sociale, le refus des injustices sociales, l'aspiration à l'égalité sont certes des facteurs à prendre en considération. Mais il y en a d'autres. A l'évidence, dans la dernière bataille électorale, les questions du réchauffement climatique ou des migrations ont également pesé. Et en Flandre, plus qu'en Wallonie où s'affirme toujours un sentiment belgicain, le discours sur la nécessité d'une plus grande «autonomie» des communautés ne laisse pas insensible un grand nombre.

Et puis, dans une élection, jouent également le poids de l'idéologie dominante, les traditions, les opérations de com' destinées à construire une image ou un récit, l'influence du «parti médiatique», sans oublier les conséquences d'une «abstention élevée» dans un pays où le vote est «obligatoire» !

Pour en revenir au PTB, en ignorant délibérément la «question nationale», il reproduit la même erreur que le mouvement ouvrier socialiste, il y a plus d'un siècle ! Ce faisant, il laisse le champ libre à la droite nationaliste qui reste ainsi largement (et facilement) hégémonique dans le «mouvement flamand».

Il serait temps qu'une certaine gauche radicale comprenne que l'on ne combat pas seulement l'extrême-droite par de grandes déclarations sur les réseaux sociaux ou par des manifestations «anti-fascistes». Il est aussi indispensable de prendre en considération les aspirations des peuples à la souveraineté, aujourd'hui parfaitement récupérées par un Salvini en Italie, une Lepen en France ou des Francken et Van Grieken en Flandre...

00:40 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

06 août 2019

26 mai, les jours d'après (VII)

Le soleil a tapé dur cet été et les insolations ont été nombreuses. Thierry Bodson n'y a pas échappé. Le dirigeant de la FGTB wallonne, organisation syndicale "indépendante" qui dispose d'un siège au bureau du PS, n'est plus à une contorsion près. Il y a cinq ans, il critiquait (à juste titre) le MR pour son alliance avec la N-VA, qui à l'époque était donc parfaitement "contournable" et devait être contournée. Aujourd'hui, il considère cette même N-VA comme étant "incontournable", alors qu'elle a perdu... 8 sièges au Parlement fédéral (pour en conserver finalement 25 sur... 150 !). Et pour faire bonne mesure, il estime évidemment que le PS (passé, lui, de 23 à 20 sièges !) est tout aussi indispensable à la constitution d'une majorité fédérale.

En réalité, il n'existe pas de partis "incontournables" dans la configuration post-électorale actuelle !

La constitution de gouvernements relève de choix politiques des uns et des autres. Qui veut gouverner avec qui, qui veut gouverner contre qui ? Qui est disposé à toutes les compromissions pour décrocher des places dans un exécutif et qui privilégie la cohérence d'un programme et les engagements pris devant l'électorat ? Qui s'accommode de la gestion du capitalisme et veut s'activer pour sauvegarder les profits du monde patronal, et qui préfère donner la priorité à la satisfaction des besoins sociaux ?

Soyons clairs : les partis qui s'associeront avec la N-VA (si association il y a) seront entièrement responsables de leur décision ! Personne d'autre !

Quant à la Wallonie et à la colère (feinte ?) de Bodson, ses arguments sont peu sérieux. Il vitupère le PTB et le Cdh (par ailleurs deux partis radicalement opposés sur l'échiquier politique !) car ils refuseraient de tenir compte de l'intérêt "des gens" ? Le camarade peut-il expliquer comment il serait possible de défendre les aspirations du plus grand nombre en participant à une majorité qui refuse de rompre avec les politiques austéritaires du passé ?

Ces déclarations intempestives de Bodson n'augurent rien de bon quant à la volonté de la FGTB de se mobiliser demain contre les mesures anti-sociales et néfastes pour l'environnement qui seront immanquablement mises en oeuvre par des majorités demeurant soumises aux diktats libéraux de l'UE...

20:48 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |