31 octobre 2016

CETA : tout reste possible !

Justin Trudeau est venu à Bruxelles ce dimanche 30 octobre.

Justin Trudeau est venu à Bruxelles ce dimanche 30 octobre.

Le premier ministre canadien a vu et a vaincu.

Temporairement.

La signature officielle du CETA entre son pays et l’Union européenne a bien été entérinée. Mais la route vers sa ratification définitive reste longue, fort longue.

Le texte du CETA doit désormais être ratifié par le Parlement européen, probablement début 2017. Ensuite, et ensuite seulement, ce « traité de libre échange » pourra être mis en œuvre… provisoirement et partiellement !

Car les 38 assemblées nationales et régionales de l’ensemble des pays de l’Union devront à leur tour se prononcer, ce qui devrait prendre quelques années supplémentaires…

De plus, la Cour européenne de justice devra valider les très contestés « mécanismes d’arbitrage » prévus par le CETA. Un rejet de ceux-ci repousserait tout ce beau monde à la case départ !

On le voit, rien n’est définitivement joué.

Il subsiste de réelles possibilités pour mettre en échec ce « cheval de Troie » au service des multinationales, destiné à ouvrir la voie à d’autres traités de même nature, à commencer par le TTIP.

Tout va dépendre, en premier lieu, du maintien et du renforcement des mobilisations sociales et citoyennes. Tout dépendra ensuite de leur aptitude à pouvoir trouver les relais institutionnels indispensables et les débouchés politiques capables d’imposer un changement de cap radical.

Tout va dépendre, en premier lieu, du maintien et du renforcement des mobilisations sociales et citoyennes. Tout dépendra ensuite de leur aptitude à pouvoir trouver les relais institutionnels indispensables et les débouchés politiques capables d’imposer un changement de cap radical.

L’épisode de la (courte) résistance wallonne vient d’indiquer que ces perspectives ne sont pas irréalistes.

Je reprends donc la conclusion de ma précédente contribution : ce n’est qu’un début continuons le combat !

@

10:22 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

28 octobre 2016

Un échec source d'espoir ?

Le gouvernement wallon a fini par céder.

Le gouvernement wallon a fini par céder.

La guerre des déclarations entre Paul Magnette et Charles Michel -« nous avons obtenu de grandes avancées »/ «Le CETA n’a pas été modifié d’une virgule »- ne peut occulter cette réalité.

Les « traités » de ce type ne sont ni amendables, ni négociables !

Dès qu’il est question d’un « traité de libre-échange », les voyants doivent automatiquement passer au rouge. Car dans le « capitalisme globalisé », la « liberté » est d’abord la liberté du capital, c’est-à-dire la liberté pour les puissants d’écraser les plus faibles.

Pour l’oligarchie financière, l’enjeu est ici encore de permettre aux sociétés multinationales/transnationales de pouvoir disposer des mains libres pour agir comme bon leur semble, en ce y compris face aux « Etats » !

Inutile donc de semer la confusion et de laisser croire que « libre échange » pourrait signifier, moyennant quelques ajustements juridiques, « juste échange » !

Pour autant, la « résistance wallonne », même de courte durée, n’a pas été inutile.

Pas pour ce qu’elle a engrangé -je laisse les « experts » gloser à ce sujet- mais pour le signal politique qui a pu être lancé lors de cette confrontation. Ce précédent aura, en effet, des répercussions au niveau international, car il vient d’être démontré qu’il est possible de contester le rouleau compresseur néo-libéral et de glisser un grain de sable dans une machinerie destinée à broyer les peuples.

Portés par la mobilisation de la société civile et d’un grand nombre de mouvements sociaux, le parlement et l’exécutif wallons ont un moment fait front.

sociaux, le parlement et l’exécutif wallons ont un moment fait front.

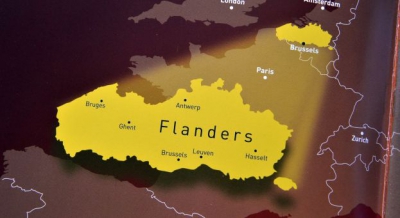

Certes, il était difficile d’attendre d’un gouvernement composé du PS et du Cdh (le Cdh, allo quoi…) une lutte jusqu’au-boutiste. D’autant que les pressions ont été gigantesques et d’autant que les Wallons et les Francophones de Belgique étaient isolés. La Flandre, très à droite [1], n’admettant pas la rébellion venant du « sud » du pays. Et le gouvernement fédéral, dominé par les trois principaux partis flamands avec le MR à leur service, exigeant dès le départ la signature du traité telle qu’elle était prévue.

Mais cet épisode laisse entrevoir ce que pourrait être une contestation institutionnelle, s’appuyant sur une large mobilisation populaire, menée dans plusieurs pays ou dans l’un des grands pays de l’UE.

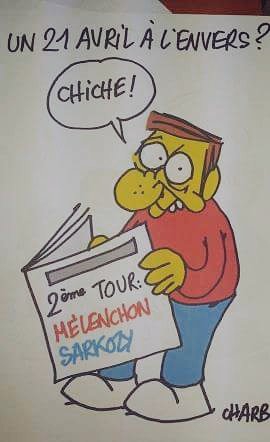

Jean-Luc Mélenchon vient ainsi de réaffirmer que, lui président, ce fameux CETA, ainsi bien sûr que le TTIP, ne seraient en aucun cas ratifiés par la France.

Jean-Luc Mélenchon vient ainsi de réaffirmer que, lui président, ce fameux CETA, ainsi bien sûr que le TTIP, ne seraient en aucun cas ratifiés par la France.

Plus que jamais, il nous faut maintenir notre pugnacité, garder notre volonté frondeuse, et rester dans l’esprit « soixante-huitard » : ce n’est qu’un début continuons le combat…

@

[1] La répartition des 124 élus du parlement flamand est la suivante : NVA (43) ; CD&V (27) ; Open-VLD (19) ; SPA (18) ; Groen (10) ; VB (6) et UF (1). La « gauche », SPA et Groen, ne dispose donc que de 22,6 % des mandats de députés de Flandre !

Ci-dessous, le point de vue de la plateforme

No transat

CETA & TTIP

Le combat n’est pas terminé !

L’origine du combat

En 2011, lorsque nous lancions la plateforme No Transat ! pour alerter des dangers de possibles tractations politiques entre l’Union européenne et les Eats-Unis (tractations faites à la demande de puissantes multinationales), on pouvait nous prendre pour des illuminés (le TTIP n’avait pas encore d’existence officielle) ou de doux rêveurs (comment allions-nous intéresser l’opinion publique ET les acteurs politiques aux enjeux démocratiques, écologiques et sociaux de tels accords négociés en secret dans de hautes sphères ?).

En 2013, le lancement officiel des négociations sur le TTIP nous donnait raison sur le 1er point (non, nous n’étions pas des illuminés…) tandis que de nombreux mouvements sociaux – à commencer par l’Alliance D19-20 – décidaient d’entrer dans la danse militante contre l’austérité et le TTIP. Quant au CETA, le « petit » frère du TTIP, on doit sa découverte à la vigilance du CNCD. Tous ensemble, nous avons milité durant ces années pour faire sortir de l’ombre les enjeux citoyens de ces traités, sans jamais ménager ni notre peine intellectuelle (analyse et décryptage des textes) ni notre temps militant (conférences et formations, actions et manifestations, auditions parlementaires…). Récemment, le collectif www.stopttip.be a vu le jour, incluant en son sein tout ce que la société civile belge (francophone et néerlandophone) compte comme organisations militantes (syndicats, mutuelles, ONG, asbl défendant les droits de l’homme, le social ou l’environnement).

Oui mais… Tout ça pour conduire à quoi ?

Quels résultats concrets ?

La 1ère avancée obtenue par la mobilisation anti-CETA/TTIP fut de convaincre la presse d’arrêter de copier/coller les déclarations lénifiantes de la Commission européenne, pour laisser place à quelques arguments contradictoires. Certes, les médias n’ont jamais vraiment parlé de nos griefs à l’encontre du shopping législatif ou de la coopération réglementaire prévue par le CETA et le TTIP, mais ils ont quand même abondamment parlé du problème des Tribunaux d’arbitrage privés, découvert le principe des listes négatives (libéralisant par défaut tout secteur non protégé par un gouvernement au moment de la signature de l’accord) et donné du crédit aux risques de nivellement par le bas de normes sociales, sanitaires et écologiques.

Une 2ème avancée obtenue par la mobilisation anti-CETA/TTIP fut d’imposer à la Commission européenne une première réforme - certes cosmétique - des Tribunaux d’arbitrage, le RDIE (Règlements des Différends Investisseurs-états) laissant place à l’ICS (Investment Court System) avec davantage de transparence dans la procédure et la possibilité d’aller en appel des décisions. Le système n’en reste pas moins une « justice sur mesure » trop favorable aux multinationales.

Autre victoire sur la Commission européenne : poussés dans le dos par leur opinion publique, plusieurs états (dont l’Allemagne) ont fait savoir qu’ils voulaient que le CETA soit reconnu comme un accord « mixte » (c’est-à-dire mettant en jeu des compétences européennes ET nationales). La mort dans l’âme, la Commission européenne s’est résignée à cette proposition (qui impliquait ipso facto de prendre en compte l’avis des Parlements nationaux) sans s’imaginer un seul instant que cela pourrait bloquer la procédure de ratification dès son arrivée en Conseil européen. Mais voilà : alors que l’unanimité des états-membres était requise pour dire oui à cet accord mixte, plusieurs entités fédérées belges (Parlement wallon, Parlement bruxellois, Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles) ont fait savoir que leur opposition au CETA, exprimée de longue date, n’avait pas changé d’un iota. Et ce fut l’ouverture d’un psychodrame…

Côté officiel, les pleurs et lamentations ont côtoyé les pressions, ultimatums et autres couteaux sous la gorge de l’entité honnie entre toutes : le gouvernement wallon. Pour nous, ce fut une sacrée victoire : alors que les traités bilatéraux d’investissements passaient généralement le cap du Conseil européen comme une lettre à la poste, un gouvernement élu s’opposait enfin à la ratification du CETA ! Et provoquait un débat public qui a fait la une des journaux du monde entier... C’est, en soi, une immense victoire pour nous tous qui mobilisons contre le CETA, TTIP et autres TISA depuis des années.

Mais, aujourd’hui, que penser de l’accord « CETA bis » négocié par la Région wallonne avec le Canada, la Commission européenne et les autres entités décisionnelles belges ?

Qu’a obtenu le gouvernement wallon (et les autres entités fédérées) ?

Négocié par le gouvernement wallon avec le Canada, un « Instrument interprétatif commun » va être annexé au CETA. Valable pour toutes les parties prenantes de l’accord, ce document important va limiter la casse « libéralisation / privatisation / mise en concurrence » dans des secteurs importants : marchés publics, secteur de l’eau, services publics et (pour la seule Belgique) sécurité sociale. Dans tous ces domaines, le gouvernement wallon semble avoir obtenu [1] de sérieuses garanties pour les autorités publiques à pouvoir réguler (y compris en renationalisant des secteurs privatisés) en fonction de l’intérêt général. De même, les tristement célèbres Tribunaux d’arbitrage privés vont devoir être revus, dans le but d’en faire des Tribunaux pleinement publics, priés de ne pas accepter les plaintes abusives des multinationales (face à des législations sociales ou environnementales). Si on doit saluer cette avancée, le problème de base n’a pas changé : on crée un système judiciaire spécialement dédié aux conflits états-Investisseurs, et seuls ces derniers peuvent déposer plainte en prenant pour référence juridique les traités commerciaux internationaux (dont l’ADN est bien plus favorable aux investisseurs que celui des Constitutions nationales). Enfin, l’accord belgo-belge stipule que la Belgique demandera à la Cour de Justice européenne de se prononcer sur la légalité des nouvelles procédures d’arbitrage, tandis que les Régions pourront imposer à la Belgique de ne pas ratifier définitivement le CETA en cas d’évaluation négative dans les mois ou les années qui viennent.

Que reste-t-il comme problèmes ?

Ces aménagements du texte ne sont pas rien. Ce sont des « avancées » qui limitent sérieusement la « casse sociale » initialement promise par le CETA. Ce dernier est-il pour autant un bon accord politique qu’on devrait s’empresser de ratifier ? Plusieurs raisons nous poussent à dire « pas si vite ! ».

Premièrement, c’est durant une petite dizaine de jours que les négociateurs bruxellois et wallons ont cherché à aménager un texte négocié durant plusieurs années et… long de 1.600 pages. Il est difficile, dans un tel contexte, de modifier en profondeur les lignes de force initiales du CETA.

Sans rentrer dans tous les détails, on peut dire que les enjeux suivants restent problématiques :

1) Le « shopping législatif » sort renforcé : aujourd’hui, le marché unique européen met déjà en concurrence les systèmes fiscaux, sociaux et environnementaux non harmonisés à l’échelle européenne. Plutôt que de solutionner ce problème crucial en optant (par exemple) pour une harmonisation fiscale, l’Union européenne va élargir le shopping législatif au Canada en ratifiant le CETA (et à d’autres pays au fur et à mesure que de nouveaux accords de « libre-échange » seront engrangés) ;

2) Le problème des listes négatives demeure : si certains domaines importants (sécurité sociale, services publics, marchés publics) ont été préservés grâce aux négociations imposées par la Région wallonne, il n’en reste pas moins que le principe des listes négatives (qui font de la libéralisation et de la mise en concurrence le principe de fonctionnement « par défaut » de l’économie) reste acté dans le CETA. Ce qui constitue un important recul par rapport aux anciens traités internationaux ;

3) La coopération réglementaire fait toujours du CETA un accord vivant : même si elle n’a pas stricto sensu force de loi, la coopération réglementaire ouvre une sorte de droit de négociation permanent à des instances technocratiques UE-Canada dans de nombreux domaines ayant un impact sur l’emploi, l’environnement ou notre alimentation. Qui plus est, des principes telle que l’évaluation « coût-bénéfice » des « obstacles non-tarifaires » (sic) au commerce ou la volonté de traquer les « coûts inutiles » de recherches scientifiques menées séparément en Europe et au Canada poussent clairement à confier davantage d’initiatives, de discussions et de négociations à des instances transatlantiques, opaques et non élues, loin de tout contrôle démocratique ;

4) L’enjeu climatique : alors qu’il faudrait réduire de toute urgence l’empreinte écologique de l’humanité et le réchauffement climatique (qui créent déjà des drames sociaux et des réfugiés climatiques), le CETA continue d’internationaliser des secteurs d’activités (notamment l’agriculture) au détriment de l’emploi local et du contrôle des émissions de CO2. C’est, en soi, parfaitement absurde !

Quel bilan, quel avenir ?

On doit saluer le travail fait par les Parlements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et les gouvernements qui s’en sont faits les porte-parole, car ils ont été les seuls à oser mettre le doigt sur certaines « questions qui fâchent », quitte à s’attirer moult critiques et pressions diplomatiques, affairistes, médiatiques…

À l’inverse, les « avancées obtenues » n’empêchent pas le CETA de porter certains défauts et déséquilibres inhérents à son acte de naissance (des années de négociations opaques, menées par des technocrates à la demande de firmes multinationales).

En 2011, nous avons été parmi les premiers à lancer l’alerte.

Aujourd’hui, nous continuerons à faire un travail d’analyse et de vulgarisation, notamment pour expliquer de façon simple et accessible les enjeux démocratiques, écologiques et sociaux de ce « CETA bis ».

Demain, avec toutes celles et tous ceux qui le désirent, nous continuerons à mobiliser pour obtenir davantage de changements et de meilleures réformes dans la manière d’organiser le commerce mondial. Ce qui, en l’état, continue de passer par le refus des CETA, TISA et autres TTIP.

[1] La formulation se veut prudente… étant donné le peu de temps pour prendre connaissance des documents (et leur articulation juridique avec le Traité en lui-même…).

21:52 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

23 octobre 2016

Le « fédéralisme » à l’épreuve du CETA

Il y aurait beaucoup à dire (et à écrire) sur la récente passe d’armes autour du CETA.

Il y aurait beaucoup à dire (et à écrire) sur la récente passe d’armes autour du CETA.

Une bataille a été gagnée ; pas la guerre !

Elle a été riche en enseignements sur la globalisation du capitalisme et les mauvaises manières politiques utilisées pour imposer les conséquences de celle-ci dans tous les aspects de la vie quotidienne des citoyens.

Mais, et ce sera l’objet de mon propos ici, cette échauffourée en dit long aussi sur nos propres tensions « nationales ».

La Wallonie est montée au front, pas la Flandre ni l’Etat Belgique dominé par celle-ci !

Certes, il y a également des opposants aux différents « traités » en gestation dans les coulisses internationales, au nord du pays ; à commencer par les organisations  syndicales ! Mais ceux-ci n’ont pu compter sur des « relais politiques » suffisamment consistants, et leurs préoccupations n’ont donc pas été relayées sur le « terrain de leurs institutions »…

syndicales ! Mais ceux-ci n’ont pu compter sur des « relais politiques » suffisamment consistants, et leurs préoccupations n’ont donc pas été relayées sur le « terrain de leurs institutions »…

Le bras de fer engagé entre l’Exécutif wallon et l’autorité européenne est ainsi un révélateur supplémentaire des contradictions qui travaillent –de longue date- notre réalité, avec la coexistence de deux peuples aux trajectoires dissemblables nourrissant des rapports de forces internes divergents.

Le centre de gravité politique en Flandre se situe nettement à droite, le centre de gravité politique en Wallonie est positionné plus à gauche. La droite nationaliste et libérale donne le ton en Flandre tandis que la gauche (de gouvernement) est aux manettes en Wallonie !

Une petite parenthèse : sans les avancées dans la « fédéralisation » du pays au cours des 40 dernières années, il n’existerait ni « régions », ni « communautés », ni « parlements régionaux » ni «parlements communautaires », ni « gouvernements régionaux » ni « gouvernements communautaires ».

Aujourd’hui, il n’y aurait donc pas un parlement et un gouvernement (wallons) pour rejeter le CETA, et celui-ci aurait bel et bien été ratifié dans le cadre d’un « Etat unitaire », tel que nous l’avons connu à l’époque de la « Belgique de papa », lorsqu’il était dominé par le CVP !

Ces derniers jours (il est instructif de le noter), avec ou sans CVP, de terribles pressions ont d’ailleurs été exercées sur les parlementaires et ministres wallons en provenance de Flandre et de l’Exécutif fédéral composé, pour rappel, de trois partis flamands et du seul MR francophone (minoritaire en Wallonie !).

Ces derniers jours (il est instructif de le noter), avec ou sans CVP, de terribles pressions ont d’ailleurs été exercées sur les parlementaires et ministres wallons en provenance de Flandre et de l’Exécutif fédéral composé, pour rappel, de trois partis flamands et du seul MR francophone (minoritaire en Wallonie !).

Cet épisode confirme l’importance du « droit démocratique des peuples à l’autodétermination », même si les réponses apportées à ce droit fondamental, chez nous, s’avèrent jusqu’ici insuffisantes et boiteuses (les 6 « grandes réformes de l’Etat » ont alimenté une certaine confusion institutionnelle [1] ).

A l’évidence, la classe dominante se serait volontiers passée de ce « petit caillou dans la chaussure » que constitue la contestation wallonne du CETA, une contestation majoritaire dans la société civile et dans les institutions ad hoc.

Ce qui démontre que la reconnaissance de la « question nationale » (le landernau politique et les médias ont toujours préféré parler de « problèmes communautaires ») et de la nécessité d’y apporter des réponses adéquates, constituerait un élément important dans la définition d’une stratégie de transformation de la société, ici et maintenant.

A condition, naturellement, que la gauche abandonne sa frilosité en la matière [2] et n’hésite pas à emprunter la voie « confédéraliste » pour revendiquer une véritable « autonomie/indépendance » pour les peuples actuellement regroupés dans cet ectoplasme étatique qu’est la Belgique !

A condition, naturellement, que la gauche abandonne sa frilosité en la matière [2] et n’hésite pas à emprunter la voie « confédéraliste » pour revendiquer une véritable « autonomie/indépendance » pour les peuples actuellement regroupés dans cet ectoplasme étatique qu’est la Belgique !

Ceux-ci doivent pouvoir « disposer d’eux-mêmes », (re)conquérir une authentique souveraineté pour se dégager des tutelles géostratégiques, politiques, économiques et culturelles qui représentent autant d’obstacles à leur émancipation…

@

[1] Je ne m’attarderai pas dans cet article sur la problématique de la « Communauté française », rebaptisée « Fédération Wallonie-Bruxelles », une « entité » qui, selon moi, devrait être supprimée !

[2] Le « belgicanisme » du PTB, qui n’est rien d’autre qu’un « nationalisme belge », est assez consternant. Ce parti revendique même la « refédéralisation » des principales compétences acquises par les différentes entités, à rebours de l’histoire ! Et, manifestement, il ne se pose guère de questions concernant sa propre réalité : ses parlementaires sont issus de Wallonie et de Bruxelles, uniquement. ! Il ne devrait pas non plus lui échapper, lui qui aime maintenant commenter les sondages, que ceux-ci le gratifient d’un joli 15 % en Wallonie pour 3 % seulement en Flandre ! De quoi susciter quelques interrogations qui dépassent les sempiternelles lamentations sur la « manipulation médiatique », non ?

RESOUDRE LA QUESTION NATIONALE

POUR RENFORCER LES TRAVAILLEURS !

La « question nationale » (QN, ou les « problèmes communautaires » dans la novlangue des « élites ») a déjà fait couler des tonnes d’encre. Il est vrai qu’elle est aussi vieille que la Belgique et qu’elle taraude ses différentes composantes depuis maintenant 186 ans !

Je ne vais évidemment pas épuiser cette problématique en quelques lignes, juste pointer quelques éléments du débat, de manière forcément schématique.

- La QN n’est pas un artifice ou une taquinerie de l’histoire, mais la matérialisation d’une conflictualité issue de la cohabitation obligée de deux peuples, dans le cadre de la constitution d’un « Etat tampon » sous l’égide des grandes puissances européennes de l’époque. Avec une Flandre plus « rurale » et une Wallonie plus « industrielle », et une domination linguistique imposée par une bourgeoisie francophone (désireuse d’utiliser le facteur de la langue pour créer un « sentiment national belge ») se superposant, pour les Flamands, à l’exploitation économique et sociale du « prolétariat » propre au capitalisme.

- La responsabilité du mouvement ouvrier « socialiste» (lui aussi sous hégémonie francophone) dans cette configuration particulière entre dominants et dominés, est grande. Son refus, ou son absence de volonté, à prendre en considération cette « oppression » spécifique du peuple flamand, a favorisé l’emprise du catholicisme et permis l’émergence d’un « mouvement national flamand » marqué à droite. Pendant des décennies, l’action de celui-ci a été vertébrée par des exigences« culturelles et linguistiques » légitimes, non sans succès d’ailleurs. Ce long combat, mené sous la direction d’une droite prenant plus en compte cette dimension revendicative « nationale », couplé à l’incapacité de « la gauche » à prendre rapidement la mesure de cet enjeu, a forgé les rapports de forces qui, aujourd’hui encore, sont décisifs en Flandre. C’est la négation de la QN qui a donné à la droite toute sa vitalité, pas sa reconnaissance !

- Le « mouvement wallon», qui s’est -notamment- construit en contrepoint de ce « mouvement flamand », a connu une évolution structurelle et politique significative, avec les guerres mondiales du 20ème siècle, et singulièrement au

lendemain de la seconde conflagration planétaire, avec la « question royale » et la grève de 1960-1961. L’émergence du courant « renardiste » et la revendication du « fédéralisme et des reformes de structure » ont donné, durant cette période, une assise populaire large à ce mouvement.

lendemain de la seconde conflagration planétaire, avec la « question royale » et la grève de 1960-1961. L’émergence du courant « renardiste » et la revendication du « fédéralisme et des reformes de structure » ont donné, durant cette période, une assise populaire large à ce mouvement. - Les multiples conflits autour de la QN ont débouché sur un lent processus de dislocation de l’ « Etat Belgique ». Depuis près d’un demi -siècle, différentes « réformes institutionnelles » majeures ont contribué à façonner le visage de l’actuel « Etat fédéral ».

- Chacun est libre d’adopter la « politique de l’autruche» devant cette dynamique ou de se réfugier dans une attitude passéiste. Mais il s’agit de positionnements contreproductifs, car il est parfaitement illusoire de vouloir faire tourner la roue de l’histoire dans un sens inversé, il est vain d’exiger le démantèlement des importants changements institutionnels accumulés pour en revenir à un « Etat unitaire » tel qu’il existait à l’époque d’un Gaston Eyskens !

- Nous vivons, en 2016, dans un « Etat fédéral» (appellation contrôlée depuis 1993), organisé autour d’ «entités fédérées » qui ont acquis des compétences substantielles dans des matières économiques, fiscales, sociales ou culturelles.

- Mais ce « fédéralisme de papa», suis-je tenté d’écrire, ne peut être l’épilogue définitif de notre évolution institutionnelle. Le « droit des peuples à

l’autodétermination » reste un droit démocratique essentiel, et rien de ce qui relève de la démocratie ne peut être ignoré par celles et ceux qui sont engagés dans la longue lutte pour l’émancipation humaine. Le processus à l’œuvre n’a pas encore atteint le bout d’une logique d’autodétermination populaire.

l’autodétermination » reste un droit démocratique essentiel, et rien de ce qui relève de la démocratie ne peut être ignoré par celles et ceux qui sont engagés dans la longue lutte pour l’émancipation humaine. Le processus à l’œuvre n’a pas encore atteint le bout d’une logique d’autodétermination populaire. - A l’évidence, la « 6ème réforme de l’Etat» n’est pas la Der des Ders ; il y en aura d’autres. Il revient à la gauche de s’y préparer en s’engageant en faveur d’une perspective garantissant une pleine souveraineté des peuples. Ce qui passe naturellement par une rupture conséquente avec un « belgicanisme » désuet, et sa prétention à sauvegarder l’unité fictive de ce pays, voire sa monarchie (par définition archaïque) !

- Ce n’est pas le point de vue d’un parti comme le PTB, qui a toujours été indisposé par cette QN, source selon lui de la « division des travailleurs» ! Il ne veut pas comprendre que le mouvement ouvrier flamand est plus faible et plus « droitier » parce qu’il subit aussi le poids (entre autre idéologique) d’une droite qui a prospéré sur le « communautaire », et que celle-ci continuera à s’affirmer tant que la QN subsistera, d’une manière ou d’une autre. Une fois que les « régions » seront devenues totalement autonomes, il ne sera plus possible de prétendre que ce sont les Wallons responsables des « maux de la Flandre ». Sans son bouc émissaire favori, le roi nationaliste sera alors nu ! Ce qui divise les travailleurs du Nord et du Sud, ce n’est pas la QN, c’est l’absence de solution véritable à cette QN !

@

01:34 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

22 octobre 2016

CETA, NON MERCI !

Coup d'arrêt pour le funeste CETA !

Pas d'illusion cependant : la Commission européenne, entièrement dévouée à l'oligarchie européenne, ne relâchera pas la pression et reviendra à la charge. Mais quel que soit le résultat final de cette confrontation, les Wallons et leur parlement ont d'ores et déjà démontré qu'il était possible d'enrayer la toute puissante machinerie néo-libérale de l'UE ! C'est déjà un événement en soi ! Il reste à souhaiter que cette volonté de ne pas se soumettre aux diktats des multinationales et de leurs amis politiques gagne du terrain chez nos différents voisins...

00:11 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

18 octobre 2016

Après la "Convention" de "La France Insoumise"... Une "adresse au peuple français"

Nous sommes les membres de la première convention de la France Insoumise.

Nous sommes les membres de la première convention de la France Insoumise.

Nous nous adressons aux gens simples comme nous, qui veulent un monde où les êtres humains puissent vivre sans être déchirés par les guerres ou la misère, un monde de solidarité.

Un monde où l’on peut respirer l’air et boire l’eau sans danger, où la biosphère est respectée, un monde où les animaux ne sont pas traités comme des choses. Un monde dans lequel une création artistique ou une découverte scientifique vaut plus qu’un cours de bourse.

Nous ne nous résignons pas à voir le productivisme détruire le seul écosystème compatible avec la vie humaine ni la cupidité répandre l’injustice et la misère.

Nous ne nous soumettons pas à l’ordre du monde ni à la domination de l’oligarchie au détriment de l’intérêt général.

L’humanité et notre pays font face à 4 urgences : urgence démocratique, urgence écologique, urgence sociale, urgence pour la paix.

Ce sont 4 défis. Ce sont autant opportunités pour construire un autre futur. Nous ne nous résignons pas.

Pour cela, le peuple doit devenir acteur de son histoire et affirmer sa souveraineté. C’est l’heure d’une France insoumise et fière de l’être.

Dans ce but, nous proposons au peuple français le programme « L’avenir en commun», son candidat à l’élection présidentielle de 2017 Jean-Luc Mélenchon et ses candidats dans toutes les circonscriptions aux élections législatives.

Comme nous le faisons depuis le 10 février, nous continuerons d’aller à la rencontre de nos concitoyens et concitoyennes pour convaincre que demain peut être meilleur qu’aujourd’hui. Le progrès humain reste une idée neuve !

Nous faisons le serment d’agir ensemble pour porter ce programme. Jusqu’à la victoire et à sa mise en œuvre dans notre pays.

Vive la Révolution citoyenne !

Vive la 6e République !

10:21 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

15 octobre 2016

On prend les mêmes et on recommence !

Il est arrivé, le budget nouveau du gouvernement NVA-MR !

Il est arrivé, le budget nouveau du gouvernement NVA-MR !

Un grand cru ? Pour le patronat et les nantis, assurément !

Par contre, pour les travailleurs avec ou sans emploi, pour les allocataires sociaux, pour les citoyens lambda, cette horrible piquette (désormais bi- annuelle) provoquera de solides aigreurs d'estomac : blocage des salaires bétonné, médicaments plus chers, flexibilité généralisée, économies (dans la Sécu et les services publics) renforcées, ...

La note sera à nouveau salée et l'amère potion austéritaire devra -hélas- être avalée. Car on doute sérieusement d'une riposte syndicale à la hauteur !

Les états-majors de la CSC et de la FGTB, ceux-là même qui avaient annulé la grève générale du 7 octobre, vont probablement convier leurs militants et affiliés à une grrrrraaaaande manifestation nationale à Bruxelles. Une fois de plus. Et après la rituelle promenade entre Nord et Midi, quoi ? Peut-être une grève, juste avant la trêve festive de fin d'année et une traditionnelle "suspension des actions pour évaluer la situation" ?

A force de se répéter, on ne sait trop si l'histoire sociale de ce pays est une tragédie ou une farce, à moins que ce ne soit le contraire !

Seul un sursaut venant "d'en-bas" pourrait perturber ce scénario trop bien rodé...

10:45 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

04 octobre 2016

L'encombrant candidat de la rupture

Un spectre hante l’élection présidentielle de 2017, le spectre de Jean-Luc Mélenchon. Tous les représentants de la France réactionnaire ont conclu une alliance sacrée pour traquer ce spectre : le président Hollande et son premier ministre Valls, Le Pen et Sarkozy, les libéraux de droite et les libéraux de gauche, les sectes de tout l’Hexagone [1].

Un spectre hante l’élection présidentielle de 2017, le spectre de Jean-Luc Mélenchon. Tous les représentants de la France réactionnaire ont conclu une alliance sacrée pour traquer ce spectre : le président Hollande et son premier ministre Valls, Le Pen et Sarkozy, les libéraux de droite et les libéraux de gauche, les sectes de tout l’Hexagone [1].

Un véritable tsunami d’invectives déferle quotidiennement dans les médias et les réseaux sociaux sur le candidat de « La France Insoumise ».

Jean-Luc Mélenchon est traité tour à tour de « populiste », de « nationaliste », de « bonapartiste », d «individualiste », voire même -par les plus excités- de « raciste » ! Et son « ego démesuré » est épinglé par des détracteurs narquois qui ajoutent fréquemment qu’il est « un homme seul » !

Ce qui est pour le moins paradoxal, car si Jean-Luc Mélenchon est vraiment « isolé », pourquoi s’inquiéter de son action et de sa parole ? Un « solitaire », par définition, ne représente que lui-même et ne devrait susciter qu’une indifférence polie...

En réalité, le député européen dispose de soutiens déjà nombreux. Et c’est bien ce  qui chagrine toutes celles et tous ceux qui s’imaginaient que la désignation d'un(e) candidat(e) à l’élection présidentielle était l’affaire exclusive des partis, de tractations entre appareils et de petits arrangements au sommet.

qui chagrine toutes celles et tous ceux qui s’imaginaient que la désignation d'un(e) candidat(e) à l’élection présidentielle était l’affaire exclusive des partis, de tractations entre appareils et de petits arrangements au sommet.

En somme, il suffisait de reproduire (inconsciemment ?) les dysfonctionnements du Front de Gauche, révélés au cours des dernières campagnes électorales, et tout était réglé !

En plaçant sa démarche « hors-cadre » des partis politiques, Jean-Luc Mélenchon a commis un sacrilège aux yeux de celles et ceux qui considèrent lesdits partis comme l’alpha et l’omega de la politique.

D’autant qu’en agissant de la sorte, il a perturbé des plans discutés dans les coulisses, depuis un bon moment.

Il est évident, par exemple, que la direction du PCF s’intéresse moins à l’élection présidentielle qu’aux élections législatives qui vont suivre immédiatement. Et pour sauvegarder ses élus, l’état-major communiste estime avoir besoin du parti gouvernemental, le PS de François Hollande et de Manuel Valls.

Il est évident, par exemple, que la direction du PCF s’intéresse moins à l’élection présidentielle qu’aux élections législatives qui vont suivre immédiatement. Et pour sauvegarder ses élus, l’état-major communiste estime avoir besoin du parti gouvernemental, le PS de François Hollande et de Manuel Valls.

Un exercice d’ailleurs bien périlleux car il faut alors concilier la critique de la politique du gouvernement avec la nécessité de construire « un rassemblement large à gauche » au motif d’éviter une déroute électorale en mai 2017.

Le grand écart habituel, sauf que cette fois-ci, ces traditionnelles manœuvres ont été bousculées par un Jean-Luc Mélenchon totalement indépendant du PS et décidé à mener une bataille électorale pour… gagner ! Pas question « d’y aller » pour simplement témoigner, avant de se retirer sur la pointe des pieds ou quémander ensuite un strapontin auprès des dirigeants « solfériniens » !

Sauf aussi que des milliers de communistes ont d’ores et déjà décidé d’appuyer la  candidature de Jean-Luc Mélenchon et de s’inscrire dans la campagne engagée par les « Insoumis » de tous les horizons !

candidature de Jean-Luc Mélenchon et de s’inscrire dans la campagne engagée par les « Insoumis » de tous les horizons !

La direction du PCF n’est évidemment pas la seule à mener une croisade agressive contre « son » candidat de 2012. Les dirigeants du PS, les auto-proclamés « frondeurs », les responsables d’EELV, le NPA et LO, les faiseurs d’opinion de l’establishment et les bateleurs de la médiacratie, ne sont pas en reste. Le « tout sauf Mélenchon » est ainsi devenu le tube politicien de l’été, et chaque jour qui passe voit s’ajouter un couplet à cette pauvre rengaine.

Aucun autre candidat, déclaré ou potentiel, n’est traité avec autant de morgue par toutes ces « belles âmes » de « la gauche » et ces courtisans du monarque élyséen, ce qui est pour le moins interpellant.

Comment expliquer cette hostilité ?

Il y a sans doute les inévitables explications psychologiques. Jean-Luc Mélenchon a une forte personnalité, dit ce qu’il pense et pense ce qu’il dit, parle parfois « dru et cru », et évite les postures opportunistes destinées à plaire à tout le monde. D’où une animosité certaine à l’égard de « ce vieux peau-rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne » [2], d’où les ressentiments et les aversions exprimés par la confrérie des aigris.

Mais il est également perçu comme un concurrent encombrant par d’aucuns qui nourrissaient sans doute des ambitions à l’horizon 2017. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant qu’il soit régulièrement confronté à la hargne peu fraternelle de quelques « camarades » d’hier !

Plus fondamentalement, peut-être. Le mouvement ouvrier reste imprégné par le modèle « social-démocrate », dans ses différentes variantes (« réformiste » et « léniniste »), un « modèle » qui génère un véritable « fétichisme du parti ». En s’émancipant des structures et des organisations installées [3], Jean-Luc Mélenchon a basculé dans l’hérésie et a opté pour un cheminement autonome, inacceptable aux yeux de certains militants « encartés », qui dénient toute légitimité politique à tout qui se situe en dehors des partis !

D’autres, parfois les mêmes, restent prisonniers du mythe de « l’unité », qui veut que « la gauche » se rassemble à tout prix, mais ils éludent les conditions du rassemblement et la délimitation politique de ses acteurs.

Indiscutablement, des divergences existent sur la stratégie de conquête du pouvoir à mettre en œuvre aujourd’hui en France [4], comme sur le programme à défendre pour répondre aux défis et affronter les enjeux du monde actuel !

La question des « primaires » a longuement cristallisé les désaccords stratégiques, ses partisans les jugeant indispensables pour désigner le « représentant de la gauche », et étant disposés à se ranger derrière le ou la candidate qui émergerait de cette consultation officieuse, même s’il s’agissait de… François Hollande, le regrettable président sortant ! Une perspective clairement rejetée par Jean-Luc Mélenchon, depuis le début de l’agitation orchestrée autour de ce « piège » [5] par le journal Libération et les idiots utiles de service, tel l’inévitable Cohn-Bendit .

Qui pouvait croire réellement que Jean-Luc Mélenchon, homme de principes et  porteur d’alternatives fortes, puisse soutenir -le cas échéant- un personnage soumis aux traités européens (qui enferment les peuples dans une camisole de force austéritaire !), un triste laquais du patronat et des puissants, un têtu démolisseur du « code du travail » et des conquêtes du mouvement ouvrier, un « atlantiste » invétéré et un fidèle défenseur des intérêts impérialistes français ? [6]

porteur d’alternatives fortes, puisse soutenir -le cas échéant- un personnage soumis aux traités européens (qui enferment les peuples dans une camisole de force austéritaire !), un triste laquais du patronat et des puissants, un têtu démolisseur du « code du travail » et des conquêtes du mouvement ouvrier, un « atlantiste » invétéré et un fidèle défenseur des intérêts impérialistes français ? [6]

Jean-Luc Mélenchon, en militant politique averti, a tiré lucidement -avec ses amis- les leçons des errements du Front de Gauche.

Jean-Luc Mélenchon, en militant politique averti, a tiré lucidement -avec ses amis- les leçons des errements du Front de Gauche.

Son échec est celui d’un cartel de partis hostile à l’adhésion de citoyen(ne)s « non-encarté(e)s », incapable de s’élargir significativement, déchiré sur les choix électoraux à opérer, et rendant dès lors sa stratégie illisible pour le plus grand nombre ! Les tentatives d’instrumentalisation du rassemblement par l’une ou l’autre composante, désireuse de rejouer un nouvel épisode de « l’union de la gauche », excluant ainsi une partie considérable de la population ne se reconnaissant plus dans un concept dévoyé par le « pouvoir socialiste », ont achevé de le discréditer.

Jean-Luc Mélenchon est convaincu que l’acteur historique principal de ce XXIème siècle est le peuple dans sa multitude. C’est son engagement qui doit être gagné car il est la seule force crédible apte à initier un changement d’ampleur. Il faut donc pouvoir rencontrer ses préoccupations et proposer des solutions aux difficultés qui sont les siennes. Parvenir à « fédérer » le peuple passe par une bataille politique et culturelle à vocation hégémonique. Il s’agit de lui prouver que ses ennemis sont la finance et l’oligarchie. Il s’agit de le persuader que les bulletins de vote constituent aussi une arme pour bousculer ce système et changer radicalement de cap politique !

Jean-Luc Mélenchon et les « Insoumis » veulent avancer en prenant appui sur un programme élaboré collectivement. Un programme de rupture avec l’ordre établi, avec le despotisme de marché, avec les diktats du capital financier, avec la pensée unique néo-libérale . Un programme porté par une majorité qui ne se laissera par impressionner par l’arrogance des puissants et des importants. Un programme de  contestation des traités européens au service de la « concurrence libre et non faussée », du productivisme capitaliste, de l’austérité contrainte, de la 5ème République, des processus bellicistes.

contestation des traités européens au service de la « concurrence libre et non faussée », du productivisme capitaliste, de l’austérité contrainte, de la 5ème République, des processus bellicistes.

Pour une refondation de l’Europe. Pour la transition énergétique, la planification écologique, la règle verte, la sortie du nucléaire, l’éco-socialisme. Pour une constituante et la 6ème République. Pour la paix . [7]

La « révolution citoyenne » sera populaire ou ne sera pas !

Elle passera nécessairement par une victoire de « La France insoumise » en avril-mai 2017.

Il reste 8 mois aux « Insoumis » et à Jean-Luc Mélenchon pour démontrer que cet objectif politique est à portée de main !

@

[1] Toute ressemblance avec les premières lignes du Manifeste du Parti Communiste, rédigé par Marx et Engels, est purement… délibérée.

[2] Achille Chavée, poète surréaliste wallon.

[3] Naturellement, Jean-Luc Mélenchon n’est pas un adversaire des partis politiques. Aujourd’hui encore il a sa carte au Parti de Gauche, formation qu’il a fondée !

[4] Un débat stratégique qui existe dans tous les pays européens, et au-delà bien entendu !

[5] Voir l’excellent opuscule de son porte-parole, Alexis Corbière, Le piège des primaires, les Editions du Cerf, Paris, 2016, 5 €

[6] Evoquant François Hollande, il constate : « c’est vrai, jamais je n’aurais pu imaginer dire un jour qu’il était pire que Sarkozy. Ce qu’il a été. Sur tous les plans, le plan social, le plan de la répression, le plan de la criminalisation de l’action syndicale, tout ce qu’on reprochait à Sarkozy, il a tout fait en pire. Tout n’aura été que reculs et duperies : les retraites, l’atlantisme absolument honteux dans lequel il se vautre… ». Jean-Luc Mélenchon, Le choix de l’insoumission, Seuil, Paris, 2016, pages 317-318.

[7] Une convention de « La France Insoumise » consacrée au « programme » se déroulera à Lille le week-end des 15 et 16 octobre prochains.

________________________________________

Soutenir Jean-Luc Mélenchon !

Même en étant wallon ? Oui, car un basculement politique en France ouvrirait des perspectives pour l’Europe entière ! Oui, parce que suivre ce qui vit au-delà de « nos » frontières relève du plus élémentaire internationalisme !

Même en étant wallon ? Oui, car un basculement politique en France ouvrirait des perspectives pour l’Europe entière ! Oui, parce que suivre ce qui vit au-delà de « nos » frontières relève du plus élémentaire internationalisme !

Même en ne partageant pas totalement ses positions ? Oui, s’il fallait être d’accord à 100 % avec quelqu’un pour l’appuyer, on ne soutiendrait plus personne car tout le monde a des divergences avec tout le monde ! Il n’est demandé à qui que ce soit  d’abdiquer son esprit critique, mais il faut prendre ses responsabilités, en se positionnant en fonction d’un projet et d’un programme politiques globaux, pas en fonction de l’une ou l’autre problématique particulière ou périphérique. En ce qui me concerne, il n’y a donc aucune hésitation. Et puis, Jean-Luc Mélenchon a précisé -non sans humour- qu’il ne demandait personne en mariage. Ce qui tombe bien car je ne comptais pas l'épouser. Dès lors…

d’abdiquer son esprit critique, mais il faut prendre ses responsabilités, en se positionnant en fonction d’un projet et d’un programme politiques globaux, pas en fonction de l’une ou l’autre problématique particulière ou périphérique. En ce qui me concerne, il n’y a donc aucune hésitation. Et puis, Jean-Luc Mélenchon a précisé -non sans humour- qu’il ne demandait personne en mariage. Ce qui tombe bien car je ne comptais pas l'épouser. Dès lors…

Même si la probabilité d’une victoire est faible ? Oui, car aucun combat n’est perdu avant d’avoir été mené ! Certes, il faudra passer par un « trou de souris », mais c’est  possible ! Et, encore une fois, un succès aurait un large retentissement et modifierait la donne dans l’Union Européenne !

possible ! Et, encore une fois, un succès aurait un large retentissement et modifierait la donne dans l’Union Européenne !

22:15 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |

03 octobre 2016

Rubrique-à-brac... politique (II)

Après Caterpillar et tant d'autres, ING va détruire à son tour de nombreux emplois : 3.158 dans les 5 prochaines années ! Dans un secteur qui a bénéficié de plantureuses aides publiques lors de la crise financière de 2008 ! Alors que les banques continuent à réaliser d'énormes bénéfices pour le plus grand bonheur de leurs actionnaires. Le service d'études du PTB nous apprend ainsi qu'en 10 ans, ING Belgique a accumulé 10,9 milliards de bénéfices (avant impôt), a versé 7,2 milliards de dividendes et a pu déduire 1,9 milliards d’intérêts notionnels ! Mais ce matin, on entend de nouveau des responsables politiques s'indigner avec des trémolos dans la voix, nous parler d'éthique, évoquer des règles d'encadrement de ce système brutal... Comme si celui-ci pouvait être moralisé ! Soyons clair : il n'existe pas de "capitalisme à visage humain" ! Nulle part. Plus que jamais, une seule "loi" prévaut sur toutes les autres, la loi du profit ! Et au nom de celle-ci, il est légitime de sacrifier les travailleurs et de fracasser quotidiennement les vies d'hommes et de femmes, sans cesse plus nombreux ! On ne pourra briser cette trajectoire mortifère sans une politique de rupture avec le capitalisme...

Après Caterpillar et tant d'autres, ING va détruire à son tour de nombreux emplois : 3.158 dans les 5 prochaines années ! Dans un secteur qui a bénéficié de plantureuses aides publiques lors de la crise financière de 2008 ! Alors que les banques continuent à réaliser d'énormes bénéfices pour le plus grand bonheur de leurs actionnaires. Le service d'études du PTB nous apprend ainsi qu'en 10 ans, ING Belgique a accumulé 10,9 milliards de bénéfices (avant impôt), a versé 7,2 milliards de dividendes et a pu déduire 1,9 milliards d’intérêts notionnels ! Mais ce matin, on entend de nouveau des responsables politiques s'indigner avec des trémolos dans la voix, nous parler d'éthique, évoquer des règles d'encadrement de ce système brutal... Comme si celui-ci pouvait être moralisé ! Soyons clair : il n'existe pas de "capitalisme à visage humain" ! Nulle part. Plus que jamais, une seule "loi" prévaut sur toutes les autres, la loi du profit ! Et au nom de celle-ci, il est légitime de sacrifier les travailleurs et de fracasser quotidiennement les vies d'hommes et de femmes, sans cesse plus nombreux ! On ne pourra briser cette trajectoire mortifère sans une politique de rupture avec le capitalisme...

#####

Après 25 années de pouvoir ininterrompu, le PS est aujourd'hui dans l'opposition (au Fédéral). Il lui a fallu une période de transition pour soigner les coeurs qui saignaient, mais maintenant il est prêt à en découdre... Ses principaux responsables étaient présents dans la manifestation syndicale à Bruxelles (le 29 septembre) ; il annonce qu'il ne  ratifiera ni le CETA ni le TTIP ; il prend position pour la réduction du temps de travail (sans perte de salaire et avec embauches compensatoires, s.v.p. !). Et on imagine que le principal ennemi d'Elio, comme de François Hollande (enfin, avant son élection) est maintenant "la finance". Sur sa lancée, le président du PS nous annoncera demain qu'il est favorable à l'expropriation du capital et qu'il exige la nationalisation des principales entreprises du pays. Je me demande quand même si cette chute continue du parti à la rose dans les sondages est pour quelque chose dans cette "radicalisation"... verbale ?

ratifiera ni le CETA ni le TTIP ; il prend position pour la réduction du temps de travail (sans perte de salaire et avec embauches compensatoires, s.v.p. !). Et on imagine que le principal ennemi d'Elio, comme de François Hollande (enfin, avant son élection) est maintenant "la finance". Sur sa lancée, le président du PS nous annoncera demain qu'il est favorable à l'expropriation du capital et qu'il exige la nationalisation des principales entreprises du pays. Je me demande quand même si cette chute continue du parti à la rose dans les sondages est pour quelque chose dans cette "radicalisation"... verbale ?

#####

Sans surprise, Arnaud Montebourg a annoncé qu’il participerait à « la primaire » du PS (français). Et il a précisé qu’il respectera le verdict de celle-ci et se ralliera au vainqueur, même si celui-ci est François Hollande. Il démontre ainsi qu’il n’est pas un ingrat et qu’il n’oublie pas qu’il a été son ministre de l’économie de 2012 à 2014 ! Mais il confirme aussi qu’il n’est pas ce candidat fermement ancré à gauche prêt à aller jusqu’au bout pour défendre une véritable alternative aux recettes néo-libérales préconisées par la troïka LR-FN-PS ! Dans cette campagne présidentielle, seuls « La France Insoumise » et son candidat Jean-Luc Mélenchon proposent une politique de rupture ! Rupture avec la Vème République ; rupture avec les traités européens ; rupture avec le productivisme capitaliste ; rupture avec les politiques austéritaires… Autant savoir !

Sans surprise, Arnaud Montebourg a annoncé qu’il participerait à « la primaire » du PS (français). Et il a précisé qu’il respectera le verdict de celle-ci et se ralliera au vainqueur, même si celui-ci est François Hollande. Il démontre ainsi qu’il n’est pas un ingrat et qu’il n’oublie pas qu’il a été son ministre de l’économie de 2012 à 2014 ! Mais il confirme aussi qu’il n’est pas ce candidat fermement ancré à gauche prêt à aller jusqu’au bout pour défendre une véritable alternative aux recettes néo-libérales préconisées par la troïka LR-FN-PS ! Dans cette campagne présidentielle, seuls « La France Insoumise » et son candidat Jean-Luc Mélenchon proposent une politique de rupture ! Rupture avec la Vème République ; rupture avec les traités européens ; rupture avec le productivisme capitaliste ; rupture avec les politiques austéritaires… Autant savoir !

10:29 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |